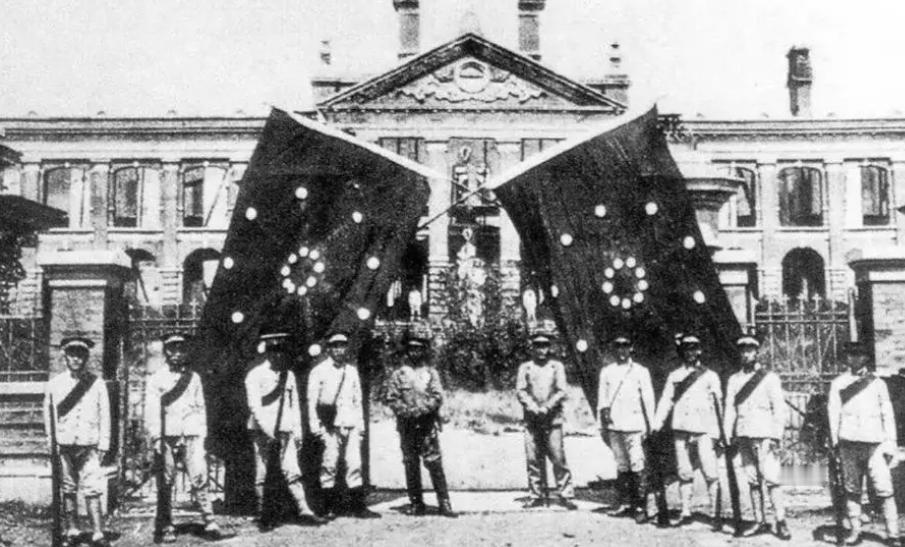

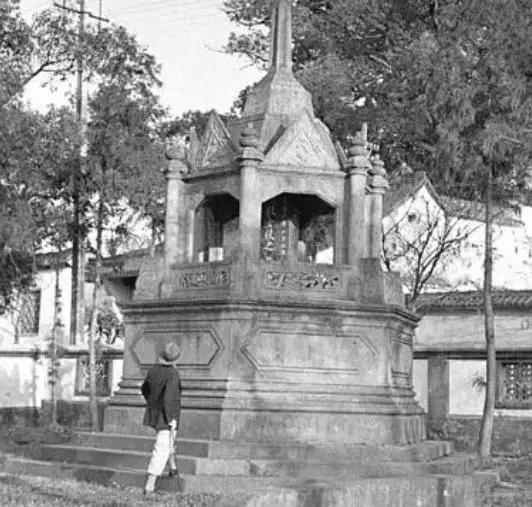

1965年,一批工作人员手持炸药雷管来到杭州西湖边孤山旁的秋瑾墓,随着一声巨响,用混凝土浇筑的秋瑾墓被爆破。 西湖的水,见证了太多历史故事。 它见过苏小小撑伞踏歌,见过白居易吟哦“未能抛得杭州去”,见过雷峰塔在夕阳里沉坠又重生。 但1965年那个寒夜,孤山脚下的炸药轰鸣,却是一种毁灭。 秋瑾墓,在混凝土碎块与尘土中坍塌成一片狼藉。 这不是秋瑾第一次“离家”。 自1907年她在绍兴轩亭口就义,33载人生终结,她的遗骸便如一片飘萍,在时代洪流里辗转了大半个南中国。 直到1980年,外孙女王焱华的一封求助信,才让这缕忠魂最终归稳西湖之畔。 五十八年九迁,她的墓冢里埋的,何止是骸骨? 1907年7月15日,绍兴古轩亭口的刑场,秋瑾戴着重镣走向断头台。 临刑前,她只留七字绝笔:“秋风秋雨愁煞人”。 这位“身不得男儿列,心却比男儿烈”的鉴湖女侠,为浙皖起义奔走半生,终被清廷以“谋逆”罪处决。 她的身后事,比死亡更艰难。 族人惧祸不敢认领,是绍兴士绅雇鞋匠缝合她身首异处的遗体,同善堂将灵柩暂厝卧龙山荒冢间。 三个月后,挚友吴芝瑛、徐自华凑钱将她葬于西泠桥畔。 这是秋瑾生前“埋骨西泠”的夙愿。 那方墓冢很小,却饱含了她们对女侠的敬意。 可这份宁静只维持了十个月。 御史常徽巡游西湖,见墓碑巍然,竟上奏弹劾“乱党碑碣,有碍风水”。 清廷震怒,命浙江巡抚平毁秋墓。 秋誉章仓皇将灵柩迁至绍兴,刚喘口气,又闻王氏家族以“合葬”为由,要将灵柩运往湖南湘潭昭山。 从杭州到绍兴,从绍兴到湘潭,秋瑾的棺木在战乱与宗族争执中颠沛。 直至辛亥革命胜利,同盟会为她正名,浙江议决迎回遗骸、重建秋社,她才在1913年第三次归葬西湖。 孙中山亲题“巾帼英雄”挽幛,秋社落成那日,她终于有了自己的归属。 此后五十年,秋瑾墓在西湖边站成了坐标。 这场爆破并非偶然。 早在 1955 年,毛主席在杭州召开防治血吸虫病工作会议时,便提出西湖边坟墓过多,建议迁移至郊区 “过集体生活”。 时任浙江省委第一书记江华当即表示照办,这一提议引发民主党派人士担忧 。 西湖周边长眠着秋瑾、徐锡麟等辛亥英烈,他们的墓冢不仅是历史遗迹,更是民族精神的象征。 周总理得知后迅速干预,委托陈毅致电浙江方面,强调这些古迹承载着公众情感,拆迁费用由国务院承担,随后国务院更明令禁止拆除烈士墓,秋瑾墓由此躲过第一次危机。 直到1964年,一场“拆墓运动”如风暴般袭来。 这年冬天,西泠桥头的苏小小墓率先被推倒。 随后,孤山与西泠桥间三十余座名人墓冢,都在“迁葬郊区”的指令下等待命运判决。 秋瑾墓是用钢筋混凝土浇筑的,最坚固,也最显眼。 杭州园林局的陈而扬记得那夜。 炸药炸开墓室时,腐朽的棺木已只剩几根木柱支撑,秋瑾仰面躺着,骨架完整,发髻未散,玉簪还插在鬓后。 脚跟处两块皮鞋后跟,骸骨旁一柄短剑。 她的遗骨被收进陶罐,连夜运往三公里外的鸡笼山马坡岭。 没有墓碑,没有仪式,陈而扬在罐上盖了稻草,压了块石板,种一棵小柏树作记号。 没人想到,这棵柏树会在荒草里孤单生长十五年,而秋瑾的踪迹,也将随时代的风声隐入尘埃。 1965年后,西湖边再无秋瑾墓。 直到1980年,外孙女王焱华的信投到了邓颖超案头:“外婆的遗骨,还在马坡岭吗?” 浙江省迅速成立工作组。 陈而扬已鬓发斑白,领着人在马坡岭的荒草里寻找。 但当年的稻草早无踪影,那棵柏树倒还在,却早已不是当年模样。 正茫然时,一位村民路过:“秋瑾的骨头?我知道,在棕榈树底下!” 原来他当年见秋瑾是好人,常来照看,记下了柏树的位置。 挖开土,陶罐上的封泥早已碎裂。 拼接遗骨时,专家发现秋瑾就义时被砍头,颈椎骨有特殊损伤。 送北京鉴定后,确认正是秋瑾。 十五年漂泊,她终于“回家”。 1981年,秋瑾墓在西湖边重建。 墓前不再有“革命烈士”的生硬刻痕,只刻着“鉴湖女侠秋瑾之墓”,简单,却郑重。 如今再游西湖,苏小小墓亭前仍有游人叹“佳人难再得”,秋瑾墓前则多了青年献的花束。 两位女子,一个用才情点亮了西湖的烟月,一个用热血铸就了民族的脊梁。 为何独独秋瑾的墓要经历九迁? 因为她不是传说里的“古人”,而是活在当下的“战士”。 西湖的水还在流,流过苏小小的“同心结”,流过秋瑾的“龙泉剑”。 它记得1965年的炸药声,也记得1981年的重建碑。 记得骸骨旁的玉簪,也记得鉴定书上的“确系秋瑾”。 因为有些记忆,比混凝土更坚固,比时间更长久。 秋瑾曾说:“身不得,男儿列,心却比,男儿烈。” 这腔烈性,早已融入西湖的波涛里。 主要信源:(光明数字报——西湖名人墓地之劫)