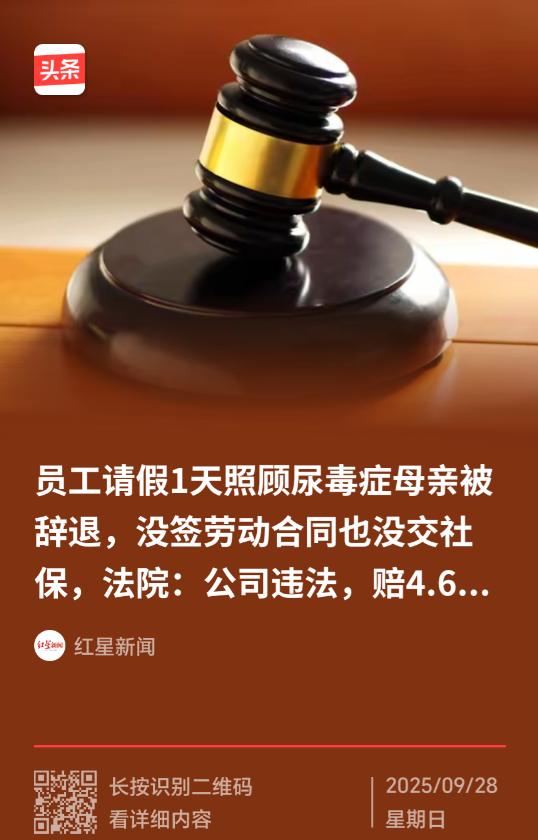

“母亲命悬一线需要透析,她请了一天假,却被工厂一句‘不想干就别来了!’直接辞退。五年没签合同、没交社保,老板还甩手只给500元‘补偿’,女子一纸诉状把工厂告上法庭,法院判决结果让所有打工人心头一震!” 2018年春天,朱小玲(化名)走进了醴陵一家小工厂的大门。那一年,她28岁,学历不高,却踏实能干。老板殷总口头承诺:月薪大约3000元,按照计件算工资。朱小玲没有多问,也没意识到问题——公司从未与她签过书面劳动合同,更未为她缴纳任何社会保险。她心里想,有份工作就不错了,能养活自己和母亲已是幸运。 可命运并未给她太多喘息的机会。朱小玲的母亲年近七十,患上了严重的尿毒症,每周都要做两次透析治疗。作为独生女,她既要承担家庭的全部负担,又要在厂里拼命工作。起初,厂里对她偶尔的请假睁一只眼闭一只眼。但时间一长,老板的耐心渐渐消耗殆尽。 2023年4月10日,朱小玲像往常一样上班。她提前找到车间厂长,低声说:“明天我妈要透析,我想请一天假。”厂长点头:“行。”得到批准后,朱小玲安心地干完了当天的活。 4月11日清晨,她陪母亲去了医院。就在挂号时,电话突然响起。电话那头传来殷总不耐烦的声音:“厂里这么忙,你怎么又请假?马上回来!”朱小玲急忙解释:“我妈病情严重,我实在走不开……”没等说完,对方直接吼道:“不想干就别来了!”随即挂断电话。 这一句话,像是当头一棒。五年的付出,在一通电话里化为零。4月12日,公司财务通知她去结工资,顺带多给了500元,说是“补偿”。朱小玲愣住了,这点钱能抵什么?她母亲的透析费一天都不止。可会计冷冷地说:“这事就算了结了。” 失去工作的她陷入了困境。没有收入,昂贵的医疗费像座大山。起初,她想忍气吞声,可朋友提醒她:“你没签合同,也没交社保,这是违法的!你要去维权。”她心里一震,终于鼓起勇气,将工厂告上法庭。 朱小玲向仲裁委提出诉求,要求工厂赔偿合计9.5万元,包括违法解除赔偿金、未签合同的双倍工资差额、社保损失、年休假工资等。公司辩称:“她请假频繁,属于旷工,辞退合理。”仲裁部分支持,但双方都不服,案件进入法院审理。 在庭上,朱小玲还原了请假经过,证实厂长已口头同意。法院经过审查认定:她的行为并不构成旷工,更不属于“严重违反规章制度”。她请假是为了照顾病重母亲,这是履行《民法典》规定的赡养义务,具备合理性。相反,公司临时推翻已批准的假期,要求立即返岗,本身就缺乏合同与法律依据。 法院指出,公司仅因口角之争就单方面解除劳动关系,属于违法解除劳动合同。《劳动合同法》第39条明确规定,只有劳动者存在严重违反规章制度等情形,用人单位才能解除。显然,朱小玲并不在此列。 不仅如此,工厂从未与她签订劳动合同,这在法律上同样问题严重。《劳动合同法》第82条规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未签订合同的,应支付双倍工资。更重要的是,该法第14条明确:满一年不签订合同的,视为订立了无固定期限劳动合同。也就是说,从2019年起,朱小玲的劳动关系在法律意义上已是“无固定期”,公司更不能随意解除。 法院综合考量,作出判决:工厂需支付朱小玲违法解除赔偿金26854元、未休年休假工资2873.65元、失业保险金损失16704元,合计46431.65元。至于加班工资,由于朱小玲未能提供加班记录和审批单,未获支持。 判决下达后,朱小玲终于为自己讨回了一部分公道。她哽咽着说:“钱不是最重要的,重要的是,我再也不会被人随意欺负。” 这个案件引发了广泛关注,因为它折射出一些普遍问题。未签合同、未缴社保,在不少中小企业里屡见不鲜,劳动者出于“能有份工作就好”的心理选择忍耐,结果吃亏的往往是自己。企业家长式管理,凭情绪随意开人,却忘了法律的硬性规定。更尖锐的矛盾是,像朱小玲这样肩负赡养重担的独生子女,在照顾父母与保住饭碗之间,往往陷入两难。 朱小玲的案子,某种意义上是无数普通劳动者的缩影。她没有高学历,也没有强势的背景,却凭一腔倔强和对母亲的责任,把自己逼到了法庭。她最终赢了,可她得到的四万多元,远不足以支付母亲后续的医疗费用。可这场官司的意义,却远超金钱。

![俺有个更好的主意,不如请假12个月连休365天[无奈摊手]](http://image.uczzd.cn/14181917796390597470.jpg?id=0)