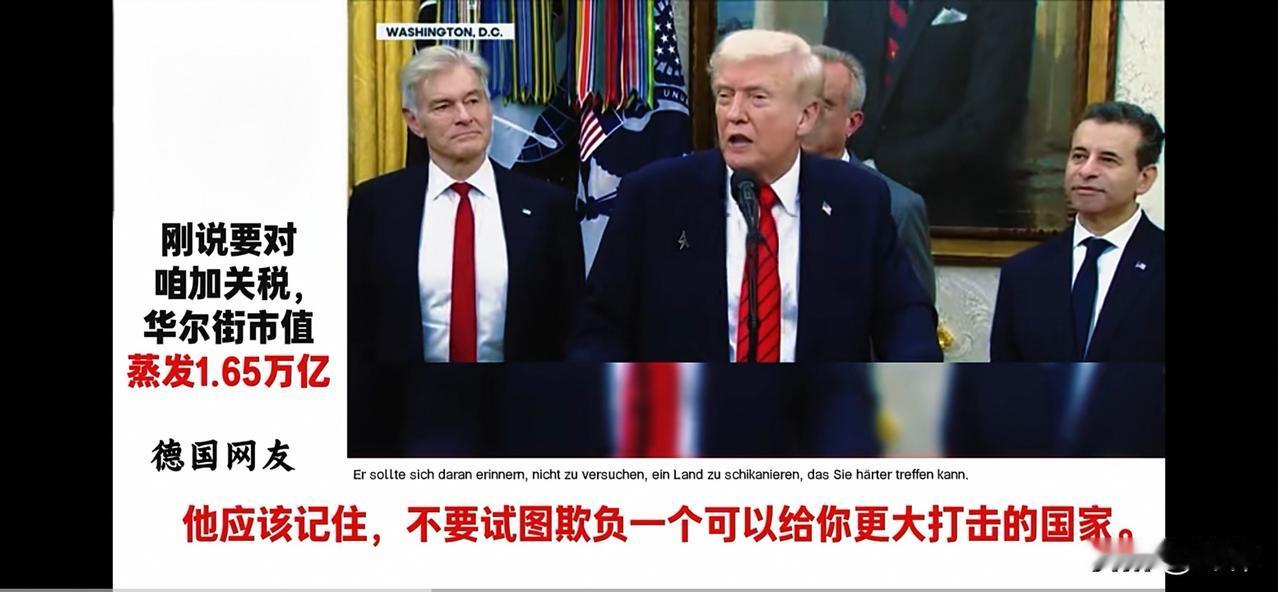

美国确实从来没有碰到过像中国这样的对手,过去的对手先是英国,再是德国日本,再就是苏联,除了苏联,没有一个国家有与美国相当的规模。而苏联呢,不会搞经济,还与美国没多少经济联系,粮食不能自给,完全靠资源出口。结果被美国封锁是一点办法没有。 为什么美国过去那套对付苏联的“老剧本”,现在突然不好使了?这个问题,其实越来越多人都在问。 美国的战略思维,似乎还停留在冷战年代,总想着靠经济封锁、技术打压、结盟施压这一整套老方法,去限制中国的发展。 但时代变了,对手也变了,中国早已不是那个封闭、脆弱、依赖外援的国家,而是一个深度融入全球体系、能对外部压力作出快速反应的复杂系统。 美国每出一招,都会迎来意料之外的反弹,这种反作用力,最直接的体现就是经济层面,冷战时期,美国封锁苏联,几乎没有成本。 两个经济体彼此隔绝,断了就断了,谁也不受伤,可现在对中国用同样的手段,后果完全不同,中美贸易每年接近7000亿美元,两国的产业链交织得非常紧密,想切割根本不现实。 当美国从2018年开始挥动关税大棒时,看似是打击中国出口,结果却反噬了自己,美国进口成本飙升,物价一路涨到9.1%的高点,直接推高了通货膨胀。 对普通美国家庭来说,日用品、电子产品都变贵了,而政府口中“对华施压”的成效,却没人真正感受到。 美国农民也很快受到了影响,中国减少进口美国大豆,让中西部农场主损失惨重,许多人原以为政府会补贴,但补贴远远不够。 再加上硅谷的大公司在中国市场的份额被削弱,很多企业内部都出现了不同意见,部分高管甚至私下向华盛顿游说,希望能放宽限制。 经济的相互依赖,让美国每一次打击中国的动作,都成了双刃剑,冷战时期,美国打击苏联可以一刀切;而现在,对中国的每一刀,都会割到自己。 供应链层面的问题更加明显,冷战时,美国抓住苏联能源依赖的弱点,通过让油价暴跌,成功重创了苏联的财政。 可是中国早就吸取了那一课,粮食方面,中国三大主粮的自给率长期保持在95%以上,还建立了庞大的“中储粮”储备体系,哪怕国际市场出现波动,也能靠储备稳定国内价格。 2003年到2008年的那次国际大豆价格战,中国就靠储备策略稳住了市场,最后甚至趁低价反向收购,让国际投机资本吃了亏。 能源方面,中国也分散了风险,对中东石油的依赖已经下降,而来自俄罗斯、中亚等地的油气供应占比接近一半,多元化的供应格局,让美国很难像当年那样通过“能源武器”施压。 更关键的是,中国的供应链体系已经具备反制能力,稀土就是一个典型例子,美国的高端军工产品,都离不开稀土。 而全球超过九成的稀土冶炼分离能力掌握在中国手里,当中国开始对稀土相关技术出口进行限制时,美国才意识到自己在上游资源上反而受制于人。 再看国际关系层面,冷战时期,美国的联盟体系相对单纯,北约各国与苏联经济往来极少,站在美国这边几乎没有成本。 但现在情况完全不同,中国已经是世界上大多数国家的主要贸易伙伴,德国的汽车产业、法国的奢侈品行业,都高度依赖中国市场,让这些国家为了配合美国而牺牲自身利益,几乎不可能。 口头上,欧洲一些国家会配合美国的外交表态,但实际行动上,他们仍然在与中国扩大合作,数据最能说明问题:2024年,尽管政治上风声紧,但中欧贸易额依然增长。 更广泛地看,中国通过RCEP、上合组织、“一带一路”等机制,已经建立起一个横跨亚洲、非洲、拉美的经贸网络。 所以说,美国对华战略的失灵,不是力量问题,而是认知出了偏差,那本冷战时期的“剧本”,面对的是一个封闭的、被动防守的对手。 而今天的中国,是开放的、灵活的、能在全球体系中动态调整的参与者,美国每出一招,都不再是单向施压,而是进入了复杂的互动系统。 在这个新格局里,单纯靠封锁、制裁、结盟施压的做法,只会增加摩擦成本,让自己陷入被动,现实已经表明,世界经济和科技格局的相互依赖,远比冷战时期复杂得多。 如果美国不能更新思维、重新理解竞争的方式,它就只能在那本过时的老剧本里越陷越深,看着现实一次次打自己的脸。