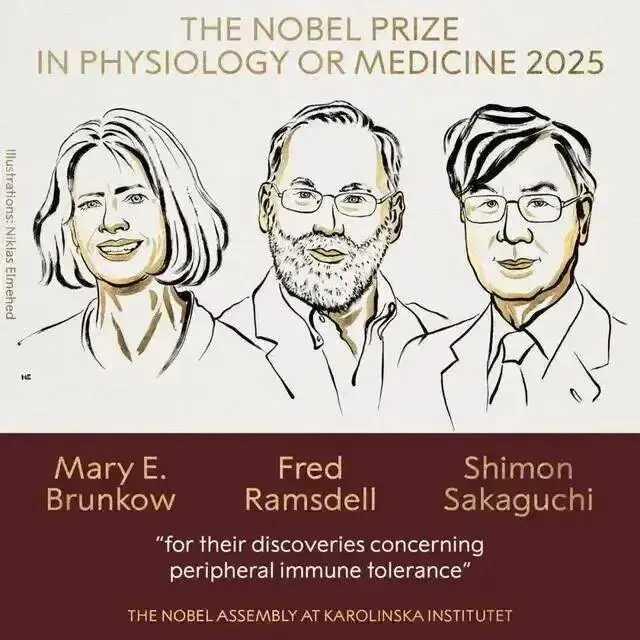

诺奖评委痛批中国科研顽疾! 诺贝尔奖评选刚结束,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬的一番话就在科研圈引发热议。 这几年,中国科研的成绩确实让人眼前一亮,无论是论文发表量,还是在国际高影响力期刊上的占比,我们都已经超过了美国。 各类数据看上去都在说明一个事实:中国科研正在快速崛起,但就在一片欢呼声中,诺贝尔奖委员会成员邹晓冬的一句话,让整个学术圈陷入沉思。 她说,中国虽然在某些领域的论文量占到全球一半,但真正能提出全新结构、开辟新方向的原创研究却少得惊人。 这话刺耳,却点中了问题的根,这并不是简单的“数量与质量”的矛盾,而是一整套科研体系在运转中出现了偏差。 现在的问题,不在于我们不努力,而在于努力的方向和方式出了问题,科研人员陷在一个被指标、经费和时间挤压的体系里,很难静下心去做真正能改变世界的工作。 第一个问题,是那把衡量科研成果的“标尺”出了毛病,我们现在的科研评价,基本是拿着企业的管理思维在衡量科学探索。 论文数量、期刊等级、引用次数,这些看似公平的量化指标,已经成为科研人员头上的紧箍咒,很多人明白,科学突破往往是非线性的、不可预测的。 但现实的考核体系,却要求他们在规定时间内“产出成果”,邹晓冬说,诺奖关注的是“有没有开出一条新的路”,不在乎你在哪儿发文章、发了多少篇;而我们的体系恰恰相反,把“在哪发”“发几篇”当成命根子。 国内并不是没人意识到问题,前几年推出的“π指数”,原本是想用更综合的方式来评价科研贡献,但执行下来,又变成了新的排名游戏。 各单位继续拼数字,科研人员依旧在比谁的论文多、谁的影响因子高,说到底,只要管理层仍旧用数字考绩,科研人员就很难真正去追求那些可能十年都看不到成果的原创研究。 第二个问题,是时间被彻底挤压了,青年科研人员刚入职,就得面对“三年出成果、五年评职称”的压力,很多人还没想清楚研究方向,就被迫写一堆项目申请、汇报材料。 有人调侃,现在的科研人员像极了“项目经理”,天天盯着经费到账、论文审稿、评估报告,而不是在实验室里做研究。 一个年轻科学家要想做出原创性成果,最宝贵的就是时间和稳定的环境,国外很多大学给青年研究者五到六年的独立探索期,期间不考核论文、不设KPI,只要你在尝试新的方向。 而我们这边,即使设立了所谓的“高风险项目基金”,科研人员也不敢轻易申请,大家都清楚,一旦失败了,很可能被贴上“浪费经费”的标签,职业前景也会受影响,久而久之,谁还敢冒险? 于是,大家都去做稳妥的事,做一些“改进型研究”,确保能发论文、能拿项目,这样一来,创新自然就被耗没了。 第三个问题,是整个科研生态的内耗,最明显的例子就是本土学术期刊,国内期刊的审稿周期往往长得离谱,有的论文要等一年多才能有结果;退稿理由模糊,有时甚至看人下菜。 年轻学者想发表成果,却屡屡碰壁,结果最好的稿件都被送去了国外,国内期刊越来越弱,形成了恶性循环。 更深层的内耗在于,太多研究围着国际热点转,忽视了本国真正需要解决的问题,统计数据显示,国内重点高校中,针对中国自身问题的科研项目比例不足15%,这意味着,大量科研资源被浪费在跟风、重复和低创新度的研究上。 三个问题就这样相互影响、层层叠加,把科研创新困在一个封闭循环里,很多科学家其实明白该怎么做,但他们的选择空间太小,要想打破这个局面,不能只靠提高经费或者修改考核指标,而是要从根上改。 科学的发展,从来不是靠数量堆出来的,一个真正强大的科研体系,必须有能不断产生新思想、敢于挑战旧理论的土壤。 中国科研现在已经站在了数量的高地,但要登上质量的巅峰,就得敢于改变那套看似高效、实则束缚创新的规则。 只有当科研人员不再为指标所累,能心无旁骛地去探索未知,那些真正能改变世界的原创成果,才会在这片土地上不断涌现。 参考资料: 上观新闻《诺奖评委:“顶刊”不是评奖标准》,2025年10月10日