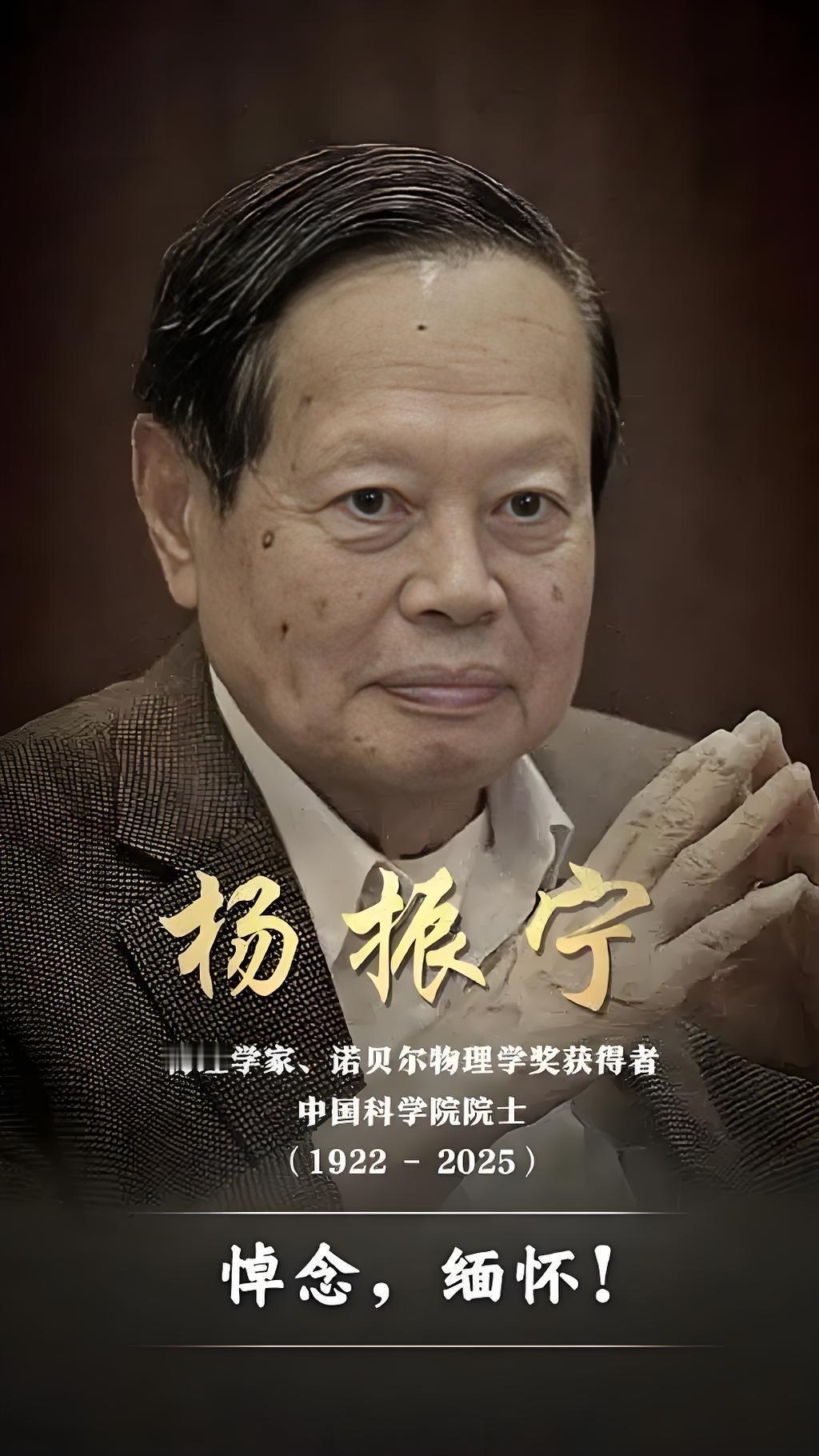

杨振宁将清华薪资,诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道多伟大。 1957年,年仅35岁的杨振宁与李政道荣膺诺贝尔物理学奖,获3万美元奖金。彼时,不少获奖者以诺奖之资购置房、车彰显成就,而他却怀揣奖金,于美国华人圈奔走,询问国内所需。 最后,这钱加上他到处凑的100万,成了清华高等研究中心的“第一桶金”。 2003年他重返清华任教,月薪百万。然而他分文未留,悉数捐赠,有人劝他:“您留点养老钱呗?”他摆摆手:“我住教师公寓挺好,食堂饭也香。 钱给学生用才不浪费,”他自己穿20块钱的布鞋,坐公交去上课,跟普通老师没两样,可一说到买实验仪器,他立马变“土豪”,给学生配顶配的! 杨振宁捐钱可不是“撒钱玩”,他盯着每笔钱怎么花,比自家买菜还仔细: 听说清华缺计算机大佬,他直接打电话给图灵奖得主姚期智,又听说密码学专家王小云在犹豫, 他连夜写推荐信,还自掏腰包请人吃饭。 有学生想出国深造,他保证费用自己包了!但学成必须回来!十几年下来,他送出去的学生,现 在全是科研圈的“顶梁柱”。 2021年,他把2000多件手稿、书信、老照片全捐给清华,建了个“杨振宁资料室”,那些泛黄的纸,有他推导“杨-米尔斯理论”的草稿,有给学生的批注,还有和爱因斯坦的合影。 杨振宁的厉害,还在于他靠自己名气,给中国科研“搭桥”。 1980年,他在美国石溪大学搞了个中美教育交流基金会,十几年送近百名中国学者去美国学习,1983年,他又在香港弄了个中山大学学术中心,走的时候把所有钱和设备全留给学校。 他总说:“科学没国界,但科学家得有祖国,”这话,他一辈子都在践行,哪怕在美国当教授,也坚持用中文讲课;哪怕被骂“亲美”,也坚持帮中国引进人才。 杨振宁的故事,像面镜子,照出咱们对“成功”的窄巴理解,现在总有人追豪车名表,刷流量当网红,好像有钱就是成功,可杨振宁倒好,把钱全变成实验室的仪器、课本上的公式、学生眼里的光。 这种“反着来”的选择,恰恰说明:真正的科学家,不把钱当终点,而是当火种,自己烧完,还得让别人接着烧。 更牛的是,他捐钱还捐“心”,82岁还给清华本科生上课,每周两节,一教三年,他站着讲90分钟,腰板笔直,声音洪亮。 现在总有人问:“科学家该不该谈钱?”杨振宁早就用行动回答了:钱能锁人,也能让人飞。 关键看你怎么用,是给自己盖象牙塔,还是给更多人搭梯子,他捐的不仅是钱,更是一种可能:让科学变纯粹,让奉献成习惯,这,才是他留给中国、留给世界最值钱的宝贝。 说到底,杨振宁的伟大,不在他拿了诺奖,也不在他捐了多少钱,而在他把“小我”融进了“大我”。 他用一辈子证明:科学家可以是富翁,但更可以是“穷人”,只要心里装着国家,装着学生,装着科学,哪怕穿旧衬衫、坐公交,也能活成一座山,一座让后来人仰望的山。