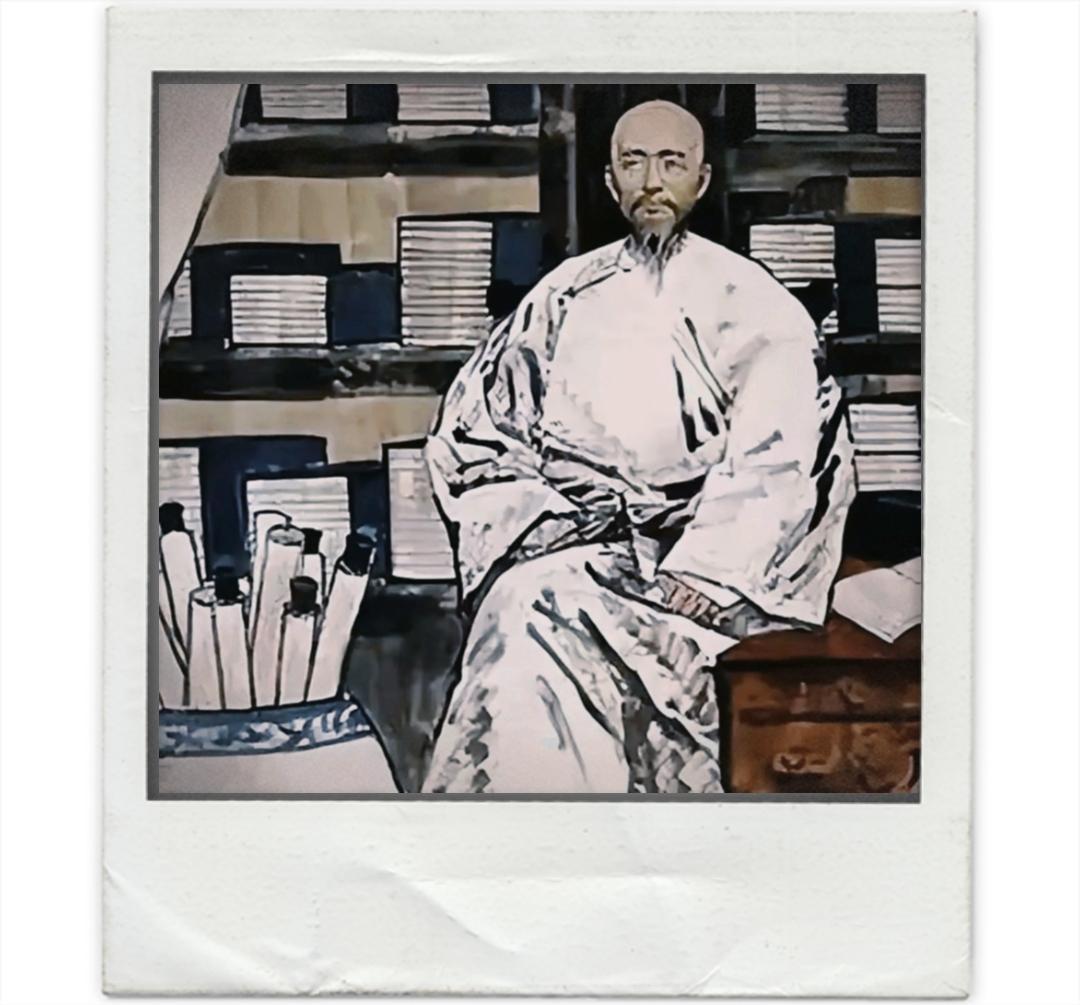

晚清官员沈秉成:纳妾数十却不立正室的官场异数 清朝有一个地方大官,名叫沈秉成,极为好色,娶了几十个小老婆,却没有一个做他的正妻。沈秉成在晚清官场颇有地位,此人酷爱纳妾却绝不立正室。 沈秉成生在江南一个书香门第。祖上有读书人,也有商贾。他自小聪明伶俐,十几岁就能作诗作文。家人指望他科举出仕,光宗耀祖。1852年,他考中举人,进京入翰林。那时候的沈秉成,意气风发。史料记载他擅长应制文,善察人意,很快被推荐入内阁做庶吉士。 入仕初期的沈秉成,并未显露出“不立正室”的异常。史料可考,他早年曾与一位出身江南士族的女子有过婚约,女方家族与沈家世代交好,门当户对。但1853年太平军攻克南京,战火蔓延至江南,那位未过门的女子在逃难中病逝,这桩婚事最终未能成行。此次变故后,沈秉成虽未公开表露,但身边人回忆,他此后对“正妻”二字始终讳莫如深,即便官场同僚提及为其保媒,他也以“心绪未平”为由婉拒。 1856年,沈秉成从庶吉士散馆,授翰林院编修,正式踏入官场核心圈层。此时他已二十五岁,按晚清士大夫惯例,早已到了成家立室的年纪。但他并未迎娶正妻,反而以“照料起居”为由,纳了第一位妾室。这位妾室原是他同乡官员的家奴,因容貌秀丽被举荐,沈秉成仅用少量银两便将其接入府中。此事在翰林院引发小范围议论,有老臣认为其“有违礼教”,但沈秉成凭借圆滑的处事能力,很快平息了争议——他主动将朝廷赏赐的绸缎分赠同僚,又借诗文唱和拉近关系,让“纳妾之事”渐渐被官场接纳。 随着官职升迁,沈秉成纳妾的数量不断增加。1865年他调任江西学政时,身边已有妾室七人;1879年升任安徽巡抚,妾室数量增至二十余人;到1883年任两江总督期间,府中妾室竟达三十余人,规模远超同期同级官员。这些妾室来源复杂,既有江南地区的贫苦女子,也有下属官员进献的歌姬,甚至有从苏州、扬州等地花舫上赎买的艺伎。沈秉成对这些妾室虽无正妻之名分,却在生活用度上给予厚待,每人都有独立院落与专属仆役,府中还专门请了先生教她们读书识字、弹奏乐器。 他坚持不立正室的行为,在晚清官场始终是个谜。有人猜测是早年婚约变故留下的心理阴影,也有人认为是出于官场算计——正妻需出身名门,一旦联姻便会卷入家族派系斗争,而妾室出身低微,不会引发政治牵连。从史料记载的细节来看,第二种推测更具说服力。沈秉成在官场上以“无党无派”著称,虽与曾国藩、李鸿章等洋务派官员有往来,却从未深度依附任何一方。1880年,时任军机大臣的宝鋆曾有意将侄女许配给他做正妻,借此拉拢其加入阵营,沈秉成以“身体孱弱,恐误佳人”为由推脱,此事最终不了了之。可见他对“正妻”背后的政治捆绑有着清醒认知,通过“不立正室”的方式,巧妙规避了派系纷争的风险。 尽管纳妾众多,沈秉成在政务上却并非庸碌之辈。任安徽巡抚期间,他主持修复了巢湖堤坝,解决了当地多年的水患;在两江总督任上,他积极响应洋务运动,支持创办金陵制造局的分厂,推动江南地区的近代工业发展。史料评价其“治事精勤,尤善理财”,所到之处均有政绩。但他“纳妾不立正室”的行为,始终是政敌攻击的把柄。1884年,御史邓承修上奏弹劾他“耽于声色,罔顾礼教”,认为其行为“有失封疆大吏体面”。面对弹劾,沈秉成并未辩解,仅以“年老体衰”为由主动请辞,最终获准退休,返回江南故里。 退休后的沈秉成,仍保持着纳妾的习惯,府中妾室数量最多时接近四十人。他将主要精力放在整理诗文与收藏古玩上,所著《沈秉成诗文集》中,竟无一篇提及家中女眷,仿佛这些陪伴他半生的妾室从未存在。1895年,沈秉成在苏州病逝,临终前留下遗嘱,将家产平均分给所有妾室,让她们可自主选择留府或改嫁。但据其家族后人回忆,多数妾室因无子女依靠,最终还是留在了沈家老宅,直至终老。 沈秉成的一生,充满了矛盾与争议。他既有书香门第的底色与官场精英的才干,又有着违背传统礼教的生活选择;既通过“不立正室”规避了政治风险,却也因“纳妾过多”留下了骂名。从他的经历中,既能看到晚清士大夫在时代变革中的挣扎,也能窥见封建官场背后复杂的生存逻辑。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。