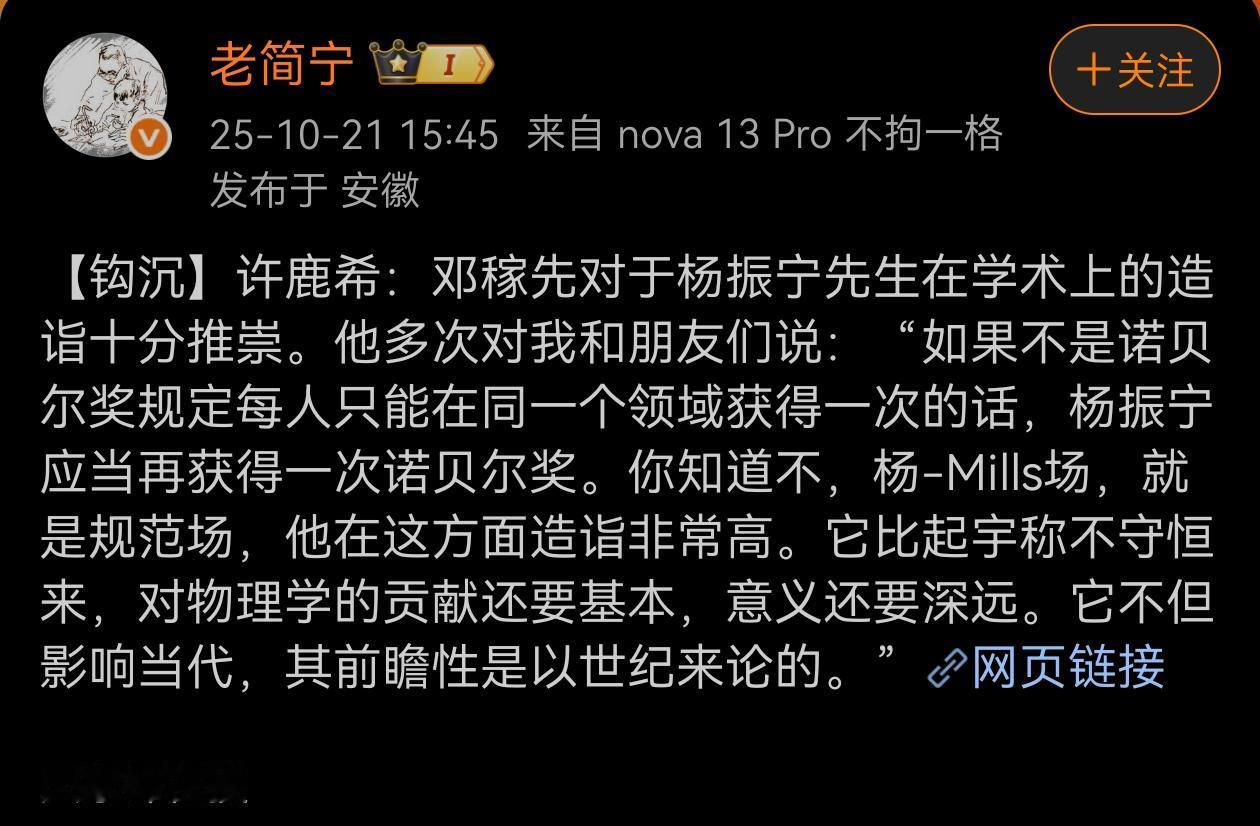

诺贝尔奖的金色光环,正在中国媒体的理性审视中逐渐褪去昔日光彩。 01 态度转变 曾几何时,每年十月诺奖公布都会在中国掀起热潮。如今,国内媒体的反应日趋理性,公众关注度也明显降温。 这种转变背后,是中国科技实力与民族自信的深刻变化。当年中国学者的“诺奖情结”在2015年屠呦呦获奖后达到顶峰,随后逐步回归平常心。 当下,中国在高铁、5G、航天等领域的成就领先世界,而这些与国家发展密切相关的创新并不在诺奖评价体系内。前沿原创突破固然重要,但并非衡量科技价值的唯一标准。 02 评选争议 诺贝尔奖的权威性并非无懈可击。从1949年授予存在争议的脑叶白质切除术,到2009年奥巴马就任263天即获和平奖,评选标准屡遭质疑。 更为典型的是,在DNA结构研究中做出关键贡献的罗莎琳德·富兰克林未能获奖,而依赖其研究成果的科学家却获得了殊荣。 有分析指出,部分诺奖已成为西方政客影响他国内政的工具,或是西方价值观的宣传舞台。 03 中国探索 在摆脱“诺奖情结”的同时,中国积极构建本土评价体系。以中国新闻奖为例,其评选标准历经多次调整,2014年修订的评选办法具有里程碑意义。 此次修订扩大推荐范围,设立审核委员会,并将媒体融合纳入标准,展现出中国在评价体系建设上的自主探索。 中国媒体对诺奖的报道也从早期的盲目追捧,转向注重科学内涵的理性解读。中国科研工作者更关注如何用科技解决实际问题,而非单纯追求国际奖项的认可。 随着中国综合国力提升,诺奖不再是衡量成就的唯一标杆。中国人既认可诺奖的学术价值,也不盲目崇拜。构建立足国情、放眼世界的评价体系,正是中国自信前行的生动体现。

给文盲、史盲解释起来实在是太费力!

【1评论】