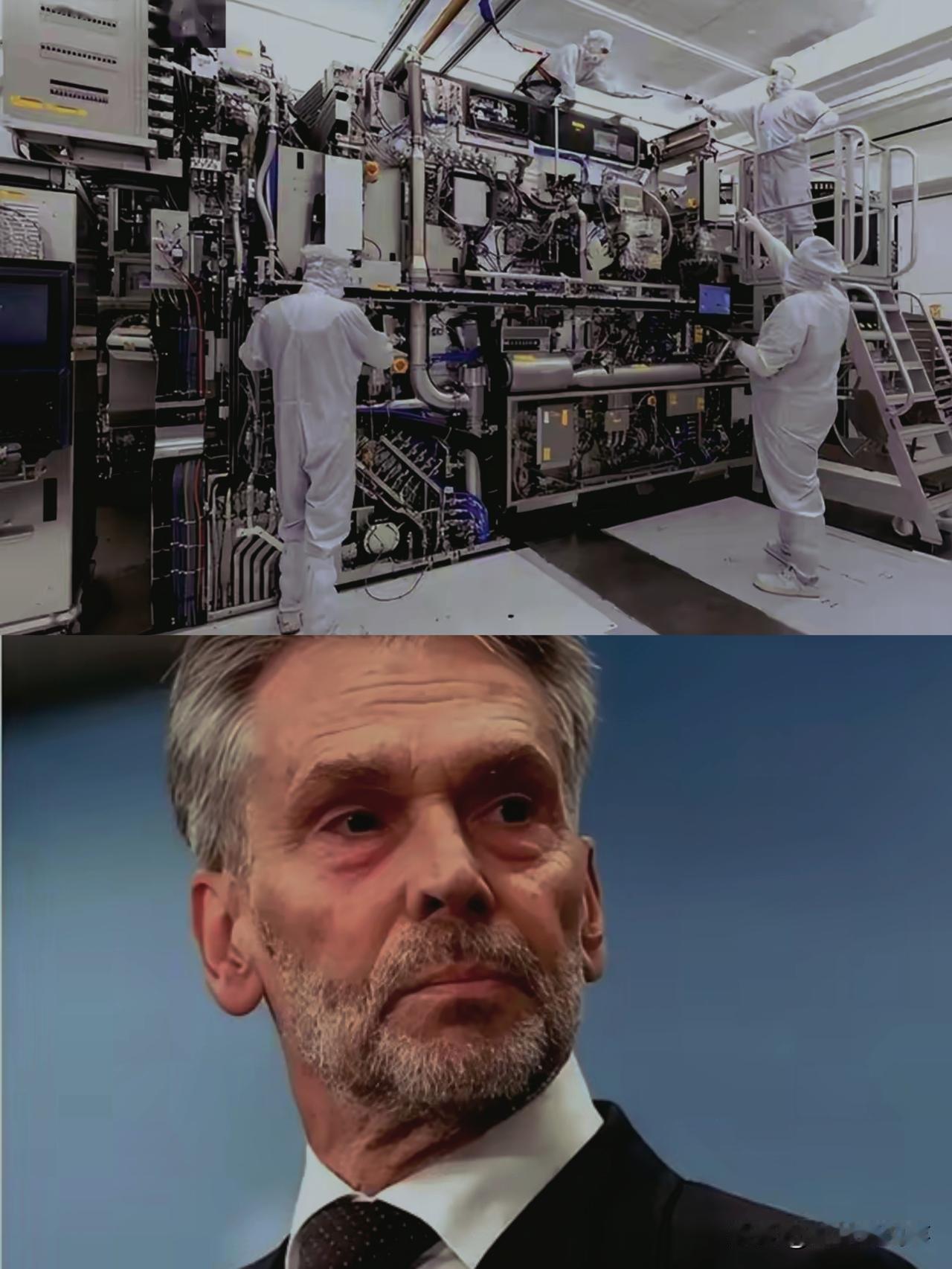

闻泰科技和荷兰那边围绕安世半导体这事儿,表面看是一场跨国收购的狗血续集,但真看懂了,你会发现这根本是在重新定义高科技产业里,到底谁说了算。 所谓的“控制权”,已经从过去盖章签字的法律文件,悄悄转移到了谁能让机器真正转起来、谁能定义下一代技术的硬实力上。 荷兰那边一开始的思路,可以说是教科书级别的传统打法。他们认为,公司注册地在我这,核心数据库服务器在我这,法律武器也在我手里,那控制权就稳了。 所以今年9月,一套冻结资产、罢免CEO张学政、托管股权的组合拳就打了出来,最后还釜底抽薪,直接切断了中国团队对欧洲服务器的访问权限。 在他们看来,这一下足以让中国的生产线瞬间瘫痪。 然而,谁都没想到,这套压箱底的招数几乎完全打空。闻泰早就备好了后手,公司章程里写着高管更换的应急条款,行政命令的影响被降到最低。 最致命的一击——切断IT系统,更是只造成了短短11个小时的混乱。东莞工厂立刻切换到了早就准备好的国产备用系统,一切恢复正常。 这记响亮的耳光证明了一件事:当工厂的心脏和血管都已经挪了地方,单凭几张纸和服务器的物理位置,根本锁不住一个已经实现本地化运营的庞然大物。 闻泰的策略,说白了就是把虚的权力,一步步变成实的肌肉。 早在多年前,他们就开始了一场漫长的“乾坤大挪移”,花了大约六年时间,硬是把安世七成的核心产能,从欧洲拆解、打包,搬到了中国东莞。那里拔地而起一座全球最大的小信号组件工厂,一年能产出超过500亿件产品。 这期间,曾经的荷兰总部逐渐被“掏空”,最后只剩下一百多号人处理文书合同。 与此同时,一张全新的国内供应链网络被织了起来,中芯国际、长电科技这些本土伙伴,让整个生产链条实现了闭环。 更别提,造氮化镓器件离不开的金属镓,中国产量占了全球的九成五,原材料根本不受制于人。 所以,当那场风波来临时,结果毫不意外:东`莞工厂的订单不降反升,当月新增了27%;而欧洲业务的营收则雪崩式下滑了86%。这盘棋的输赢,在机器的轰鸣声和物料的流动中,早已分出了胜负。 化解了眼前的危机后,闻泰的反击才真正开始,直接瞄准了未来的定义权。 他们果断停止对荷兰研发中心的资金支持,直接导致那边的技术团队半年内跑了一半,项目基本停摆。资源则被集中投向了中国,研发人员从两百人暴涨到八百人,投入是荷兰的三倍还多。 真金白银砸下去,很快就有了回报。国产碳化硅模块横空出世,这玩意儿是新能源车的核心,过去一直被欧美卡着脖子。 而闻泰的新产品,关键性能比原来的高出20%,价格还便宜了整整三成。比亚迪、蔚来这些国内新能源巨头的订单,立刻雪片般飞来。 这一招彻底改变了博弈的态势。要知道,欧洲车企有三成的功率半导体得靠安世供货。 现在新产品和核心市场都被闻泰攥在手里,欧洲那边顿时炸了锅,库存告急,只有七天余量,每辆车成本还可能飙升200欧元。这下,轮到荷兰和欧盟的官员们急着找上门来谈解决方案了。 这场风波清清楚楚地告诉我们,在全球产业链重构的时代,真正的控制权不是法律文本上的几个字,而是扎根在车间、实验室和终端市场里的一整套硬核能力。手里有一条自主可控、有韧性的产业链闭环,才是真正的话语权。