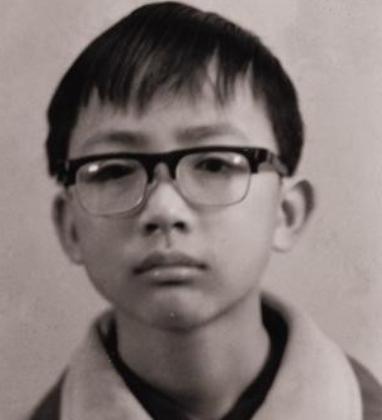

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材,可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 赖宁出生在四川石棉县一个普通家庭,父亲是电力设备维护员,母亲负责照顾家人,朴实的家庭氛围里,他从小展现出与众不同的一面,学习上,他是老师眼中的好学生,奖状贴满了墙,课余时间,他喜欢钻研地质知识,搜集矿石标本,甚至将自己制作的标本捐给学校,供师生学习,他不仅成绩优秀,还热衷于帮助同学解答难题,课外活动也总少不了他的身影。 他的责任心早早显露,在小学时,他曾三次悄悄上山扑灭火灾,每一次都默默回家,从不向任何人提起,直到林业部门的表扬信寄到学校,老师和同学们才知道这个平日里腼腆的男孩,竟然做了这么大的事情,赖宁的这些行为,或许是出于本能,也许是源于心底那份对家乡的爱。 1988年的春天,灾难降临了石棉县,那天下午,赖宁刚写完作业,便出门想透透气,刚下楼,他便看到天边浓烟滚滚,火光映红了半边天,广播里不断传来紧急通知,山火正在迅速蔓延,威胁到3500亩森林、油库和卫星接收站的安全,一听到消息,他立刻冲向火场,没有多想,也没有回头。 火场上,烈焰翻滚,热浪扑面而来,赖宁和其他救火人员用手边能找到的工具扑打火苗,火势却越烧越旺,吞噬着山林,也考验着人们的体力与意志,夜幕降临,山风呼啸,现场指挥人员见到赖宁和其他少年还在火场,立刻安排车辆将他们送下山,但赖宁在途中跳下车,再次冲入火场,他的身影消失在浓烟深处,再也没有回来。 第二天,火终于被扑灭,人们在焦黑的林地中找到赖宁的遗体,他的姿势仿佛还在奋力灭火,那一刻,所有人都沉默了,一个少年用自己的生命换来了森林和居民区的安全,赖宁走了,但他的名字开始传遍全国。 赖宁的事迹被广泛报道,他成为了那个年代青少年的榜样,从报纸到广播,从教科书到电影,赖宁的形象被不断放大,他热爱科学、乐于助人、勇于担当的品质被推崇,成为学校教育的重要内容,当时的社会,集体主义至上,“为集体牺牲”是最大的光荣,赖宁的行为正契合了这一价值观,因此,他的名字不仅是石棉县的骄傲,更成为整个国家的英雄符号。 时间流逝,赖宁的故事从教材中撤下,社会对他的评价也变得复杂起来,有人为他的牺牲感到惋惜,认为一个少年不该面对如此危险的火场;也有人质疑,是否应该将这样的行为树立为榜样,教育界开始重新审视赖宁的事迹,特别是在《未成年人保护法》颁布后,对于未成年人的保护成为社会共识。 赖宁冲入火场的行为令人敬佩,但也带来了反思,救火是极具专业性的工作,没有防护装备的孩子贸然参与,风险极大,教育部门认为,赖宁的事迹虽然感人,但不应鼓励未成年人以身犯险,教材的调整并不是否定赖宁的精神,而是为了引导青少年理性施救,学会用科学的方式面对危机。 赖宁的故事不仅是一段感人事迹,更是一场关于生命与责任的价值讨论,在那个年代,英雄往往意味着无私的牺牲;而今天,社会更强调每个人生命的价值和安全的重要性,赖宁的精神并未过时,而是以另一种方式被传承。 在石棉县,赖宁纪念馆依然静静矗立着,每年都有不少人前往缅怀,学校的主题班会中,老师们讲述赖宁的故事,但更愿意强调他在日常生活中的担当与热爱,现代社会中,他的精神被赋予了更多现实意义,青少年可以通过志愿服务、环保活动等方式,学习赖宁身上的责任感,而不再是盲目冒险。 赖宁的名字曾是一束耀眼的光,如今则成为一种深沉的温暖,他的故事提醒我们,真正的担当并不是以牺牲为代价,而是在敬畏生命的前提下,为社会贡献自己的力量,烈火中的少年永远年轻,而他的精神,依然照亮着一代代年轻人前行的路。 信息来源:赖宁这个精神符号过时了吗——中国青年报