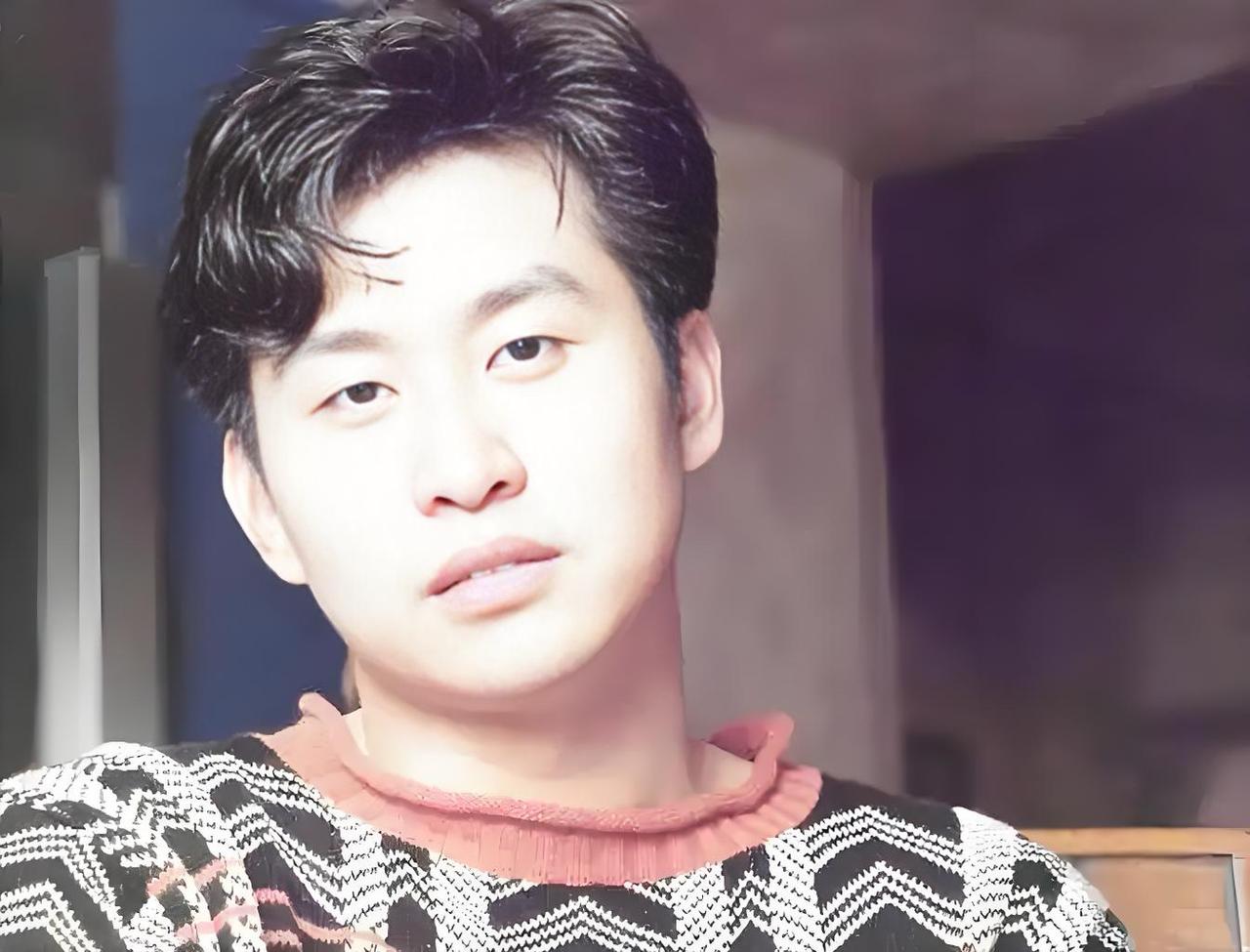

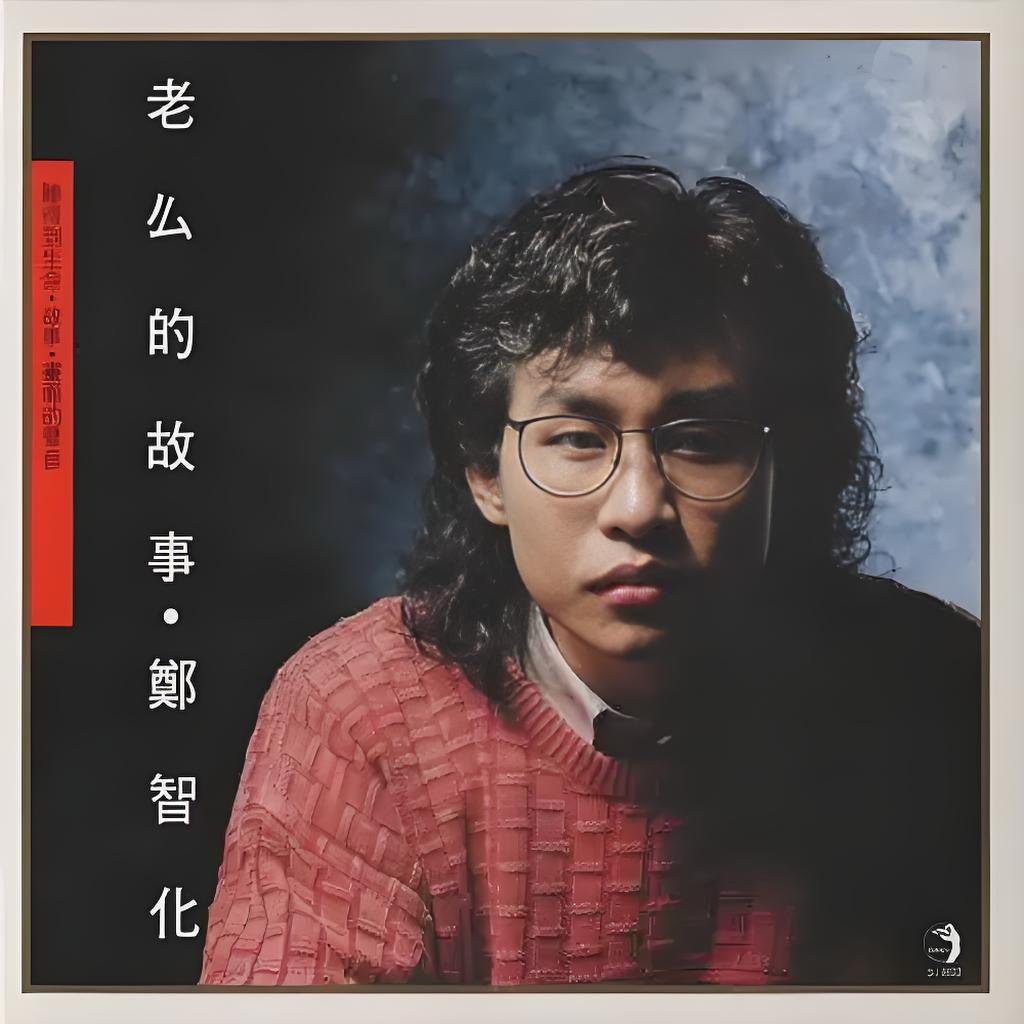

郑智化控诉“没人性”,深圳机场深夜致歉:真相是安全规范还是服务缺位? “25厘米的高度差,成了一道难以逾越的坎。”歌手郑智化一句“连滚带爬进飞机”的控诉,将深圳机场推至舆论风口。从当事人怒斥“没人性”到机场深夜致歉整改,这场争议的核心并非非黑即白的对立——所谓“安全规范”确有其操作依据,但“服务缺位”的短板同样在细节中暴露无遗。 安全规范:20厘米间距背后的操作逻辑 深圳机场的回应,首先指向了航空保障中的安全刚性要求。通报明确提及,因航班停靠远机位,需使用登机车保障轮椅旅客登机,而“在旅客上机和货物装载过程中,飞机会出现上下移动”,为防止设备刮碰飞机,行业规范要求登机车与舱门保持20厘米左右的高度差。这一解释并非凭空托词,航空安全向来以“零风险容忍”为原则,设备与机身的物理间距确实是全球机场普遍遵循的防护标准。 从现场视频来看,郑智化最终在1名航司地服人员和1名机组人员的搀扶下,借助拐杖完成登机,并未发生安全意外。这似乎印证了规范存在的必要性——若强行消除间距,确有设备碰撞机身、引发航班延误甚至安全事故的风险。在“安全优先”的航空语境下,这份规范的合理性难以全盘否定。 服务缺位:规范之外的人文温度缺失 但安全规范绝不能成为服务缺位的“挡箭牌”,郑智化的愤怒与网友的热议,恰恰指向了规范落地中的“人文断层”。最刺眼的矛盾点,在于操作规范与旅客需求的脱节:既然20厘米间距是固定要求,机场为何未提前配备适配的辅助设备?日本成田机场早已实现登机车与舱门的无缝对接,这证明技术层面完全有办法兼顾安全与便利,而深圳机场直至事发后才紧急试点“有坡度的登机连接装置”,暴露了设施准备的滞后性。 更让公众难以接受的是现场人员的服务态度。郑智化强调司机“冷眼看着他连滚带爬”,这种消极应对与航空服务应有的主动意识形成鲜明反差。即便受限于规范无法调整设备高度,现场人员也本可通过更细致的协助、更耐心的沟通缓解旅客困境,但实际表现却让规范变成了“冷漠的借口”。机场后续将保障人员从1名增至2名的整改措施,恰恰反证了此前的人力配置与服务需求不匹配,属于典型的服务流程漏洞。 真相之外:争议推动的服务升级 这场争议的最终走向,超越了“规范与缺位”的二元争论,直指无障碍服务的“最后一米”问题。郑智化在接受道歉后明确表示,相信这是“司机个人的恶劣行径,而非整个机场的问题”,其核心诉求始终是推动服务优化。而深圳机场的连夜整改——优先提供廊桥保障、增加现场人力、试点连接装置——也展现了正视问题的态度。 从本质上看,25厘米的高度差既是物理障碍,也是文明考题:安全规范是底线,但服务的本质是在底线之上满足人的需求。当规范与需求产生冲突时,真正的服务意识应当体现为主动寻找解决方案,而非机械执行规则。深圳机场的案例警示我们,无障碍服务的完善从来不是“有没有”的问题,而是“够不够贴心”的问题。 这场风波终以道歉与整改落幕,但留给行业的思考并未停止。安全规范与人文服务从来不是对立面,唯有让规范扎根于对人的尊重,才能让每一位旅客——无论是否身有不便——都能感受到文明的温度。