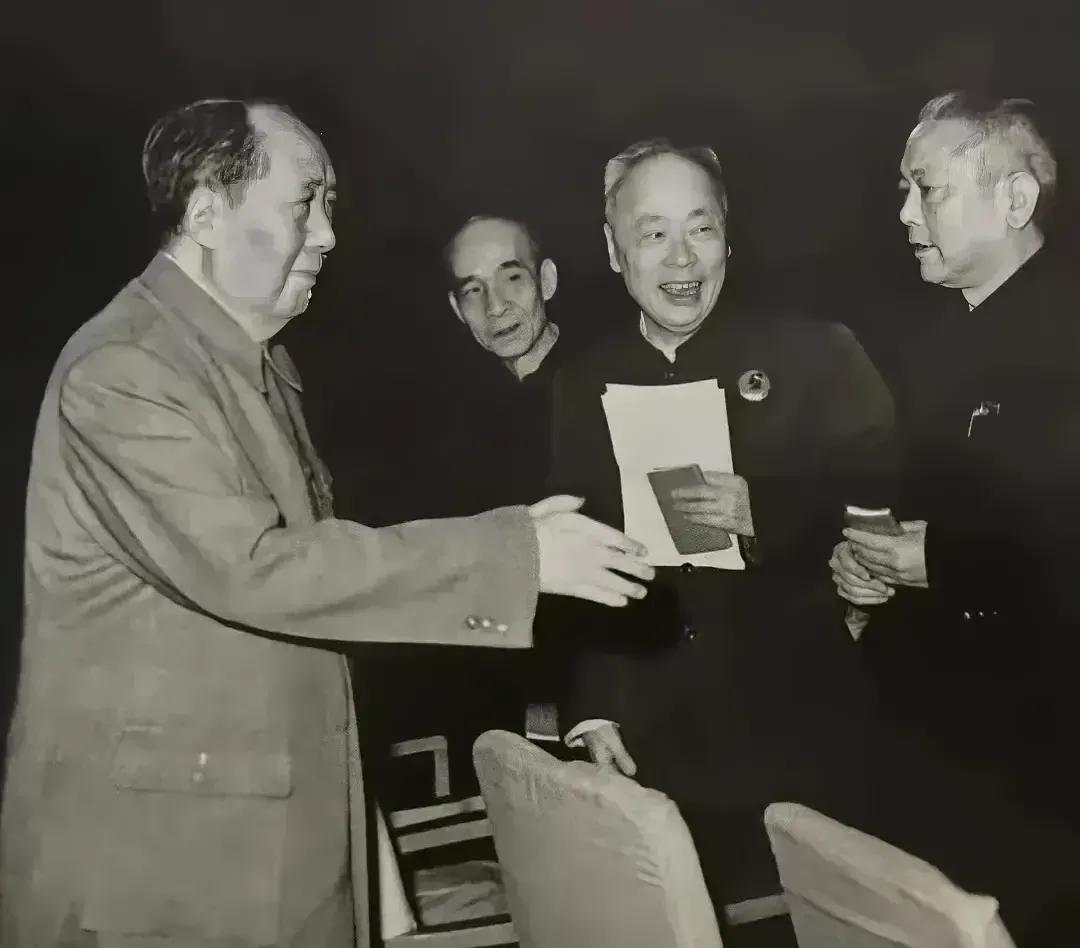

[太阳]1950年,国军中将周磐在昆明被俘,并判处死刑,就在快要被枪毙时,他忽然想到,自己手中有救命符:他想用一个宝贝,换自己一条命! (参考资料:2018-06-26 北京日报——完罍归湘——皿方罍长达一个世纪的归家路) 一件青铜器,能看到什么?看到精美的工艺,看到古老的铭文,当然,但皿方罍,这尊被誉为“方罍之王”的大家伙,它百年来的颠沛流离,映照出的,是三种完全不同的力量,这压根不是什么国宝回家的温情故事,而是一场跨越世纪的权力博弈。 故事的开端,是被最原始的欲望撕开的,民国八年,湖南桃源的少年艾清宴,在田埂上意外踩出了这个近百斤的“大黑疙瘩”,很快,一个叫石瑜璋的古董商嗅着铜味儿来了,用四百大洋就想盘下。 当艾家人拿着器盖找新民学校的钟校长鉴定,听校长说这“蝌蚪文”价值连城,愿出八百大洋时,石瑜璋急了,他听到艾家大哥高喊“发财”,心知不妙,二话不说抱起沉重的器身就跑。这就是最赤裸的贪欲,简单粗暴。 随后介入的军阀周磐,则上演了权谋的戏码,他嘴上帮着石瑜璋,暗地里却向上司贺耀祖打小报告,直接派兵去搜校长的家。钟校长哪见过这阵仗?怀里揣着宝贝,却成了催命符。 面对军方的枪杆子,钟校长做了个无比务实的选择,他将盖子换来一笔办学经费,硬是把新民学校办成了地方典范,而周磐,用区区五千银元和一张期票,就将器盖巧取豪夺,成了自己的私人藏品,乱世里,谁的拳头硬,谁说了算。 个人欲望再大,也拗不过国家机器,皿方罍的分离和盖子的上缴,恰好画出了两种国家权力的肖像,一张模糊无力,一张清晰绝对。 当年,器身流失海外的事不是没人管,教育总长章士钊都介入了,长沙内务司也下了侦办令,甚至查到了器身就在长沙杨克昌的古玩店,可然后呢?没有然后了。政局一乱,政府倒台,法令就成了一张废纸,眼睁睁看着国宝被运出国外。 时空切换到1952年。昔日威风的周磐已是镇反运动中的阶下囚,为了“立功赎罪”,他主动在一份“补充坦白材料”里交代了器盖的来龙去脉,并献了出来。 新政权几乎不费吹灰之力,就收回了这件被军阀私藏数十年的珍宝,随后转交湖南省博物馆,从追不回到送上门,国家权力的效能,天差地别。 时间来到21世纪,第三种力量登场了,它既不是个人贪欲,也不是国家强制,而是一种源自民间的集体意志。 当年的“古鼎怪器”,如今已是登上《国家宝藏》、刷屏微博热搜的文化图腾。 2014年,当器身在海外现身时,湖南的社会力量行动起来,他们用一种近乎“众筹”的方式,凑集了超过两千万美元的巨款,通过商业洽购,让分离了近一个世纪的器身回到了故乡。 这场天价回归,不是政府指令,也无关个人英雄主义,它是一次文化寻根的集体宣告,证明了公众的文化认同感,已经凝聚成一股足以改变国宝命运的磅礴力量。 皿方罍终于合体了,这面青铜镜也拼完整了,它清晰地照出了个人私欲的横行,国家权柄的无力与威严,以及最终,那股由无数普通人汇聚而成的文化意志如何重塑一切。 国宝的命运,从来都是时代精神的缩影,它的回归,为这段百年权力变迁史,写下了一个深刻的注脚。