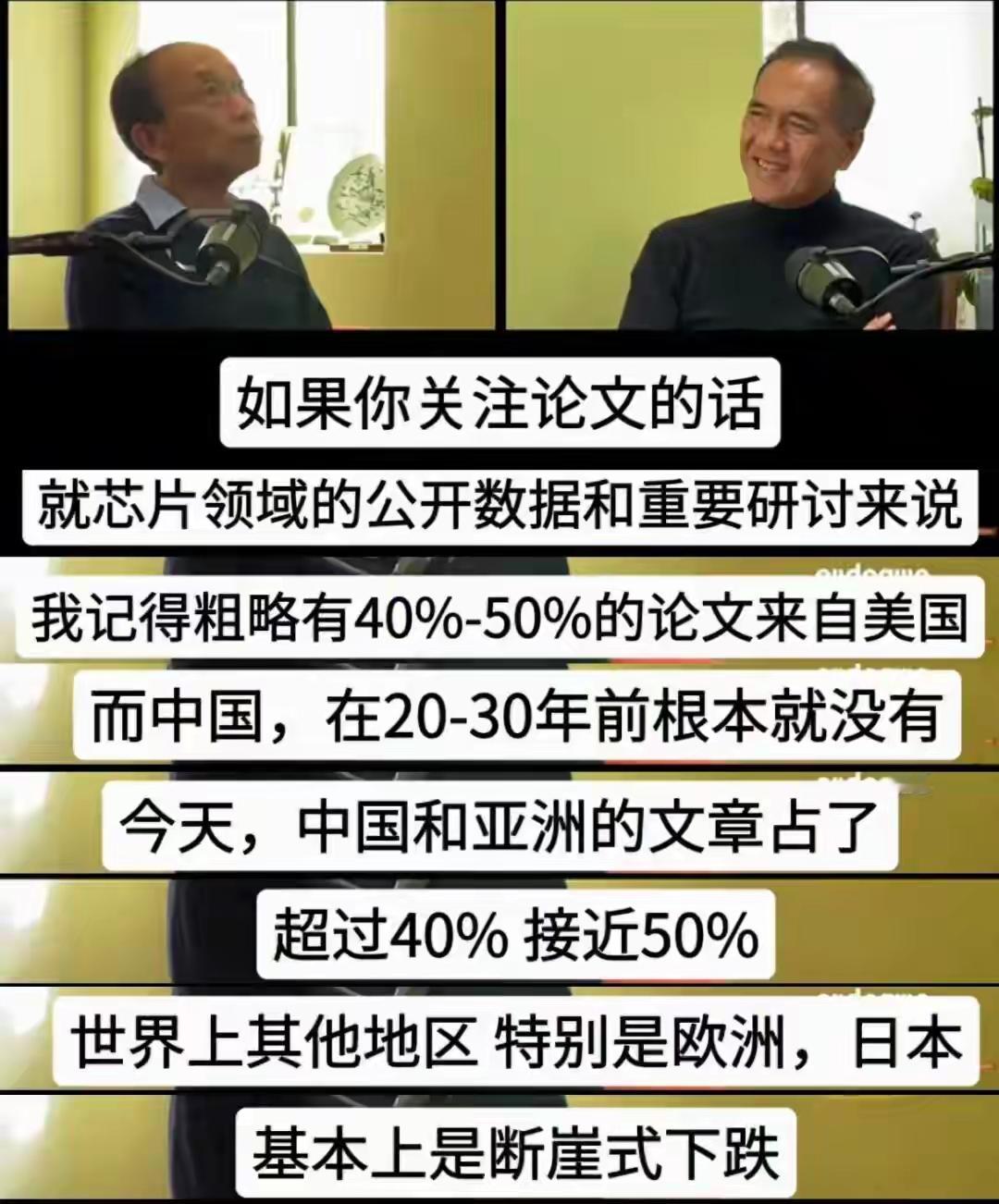

[中国赞]台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务。 (信源:搜狐网——台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务) “每当中国团队杀进来,其他人就得让路!”前台积电研究副总裁、斯坦福大学教授黄汉森的这番直言,近期在科技圈引发轩然大波。 这位游走于硅谷与芯片产业核心数十年的资深工程师,用一句戳破行业迷思的论断,揭开了全球科技格局的深层剧变——在美国层层加码的技术封锁下,中国正以“挖隧道”式的韧劲,在芯片、机器人等关键领域撕开突破口。 黄汉森论断并非空穴来风,源于对行业数据精准洞察。他在2024年访谈中直言,全球芯片领域学术话语权已易主:早年占全球四至五成的美国技术论文,如今中国团队论文占比逼近半壁江山,欧洲沦为边缘角色。关键是,中国论文并非仅靠数量,而是以“务实”见长。 正如黄汉森所指,美国擅长从0到1的原始创新,从晶体管到集成电路的发明彰显其底蕴;但中国团队在1到10、10到100的技术落地阶段展现出压倒性优势,将实验室成果快速转化为低成本、高性价比的产业产品。 美国的制裁封锁,意外成为中国技术突围的“催化剂”。自2018年中兴事件起,美国的出口管制层层加码,2022年BIS新规卡住先进芯片与制造设备,2025年更是将28纳米以上成熟制程纳入管控范围。 短期虽导致中国企业供应链受阻,2025年DUV光刻机交付量同比腰斩,但长远来看,这场“压力测试”逼出了强大的内生动力。 七部门联手出台扶持政策,超3000亿规模的大基金三期精准投向光刻机、材料等“卡脖子”领域,形成了与日本当年截然不同的应对路径——不同于日本在制裁下妥协求和、最终沦为供应链配角的结局,中国企业选择“游击战”式自主研发,硬生生趟出一条生路。 2025 年的产业突破印证了这一战略的成效:中芯国际28纳米制程良率突破90%,华为麒麟芯片用上国产14纳米技术,性能媲美国际同类产品;长江存储128层3DNAND闪存实现量产,成本降至国际水平线以下。 更值得关注的是,制裁倒逼出全产业链生态闭环,华为鸿蒙系统、阿里平头哥处理器等自主技术协同发展,彻底摆脱了对外部技术的依赖。黄汉森与台积电前董事长刘德音曾在论文中比喻,半导体发展如“隧道穿行”,而中国正凭借自主创新凿通属于自己的通道。 芯片领域的突围之势,同样在机器人产业上演。2025年央视春晚舞台上,宇树科技16台H1人形机器人的“秧歌表演”惊艳全球,这些身高1.8米、重47公斤的机械舞者,凭借43个高性能关节电机与精准导航技术,完成了甩手绢、空翻等复杂动作。 这款2023年首发的产品,不仅在2024年英伟达GTC大会圈粉无数,更以9万余元的教育版定价,远低于特斯拉Optimus20万美元的预期售价,快速抢占市场。 90后创始人王兴兴带领的宇树团队,正是中国科技新生代的缩影。如同幻方量化 85 后创始人梁文锋麾下七成五的90后团队开发出对标 GPT 的 Deep Seek 大模型,年轻力量的涌入为产业注入活力。 2025年中国机器人产业规模突破千亿,硬件直驱关节、AI 强化学习等核心技术实现国产化,深圳工厂的组装线 24 小时运转,产品远销东南亚与欧洲,在工业巡检、家政服务等领域抢占先机。 黄汉森虽主攻芯片,却敏锐指出跨界融合的趋势 —— 机器人需要半导体作为 “大脑”,中国在两大领域的双轮驱动,正构建起新的产业优势。 从芯片论文的话语权转移,到自主制程的突破,再到机器人产业的弯道超车,中国科技的发展轨迹清晰可见。 美国试图以封锁维护技术垄断的做法,最终沦为“双刃剑”:既让欧洲、日韩企业趁机抢占中国市场份额,更倒逼中国完成技术自主。黄汉森那句“科技不是关门打狗,得全球合作” 的论断,恰是对当前格局的清醒认知。 当 16 台人形机器人在春晚舞台上甩出红手绢,当国产芯片在实验室里完成性能突破,这些场景共同指向一个事实:中国科技早已不是追随者,而是重塑规则的新力量。 美国的封锁或许能延缓脚步,却挡不住人才与实干堆砌的发展势头。正如黄汉森所言,中国团队的入场,正在让全球科技版图迎来不可逆转的改变。