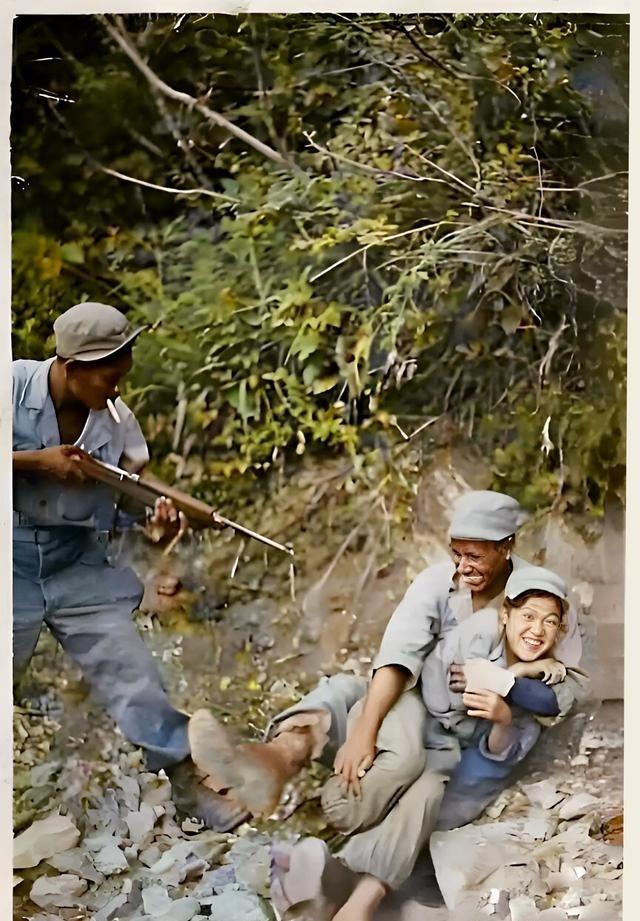

1951 年深秋,朝鲜半岛中部的 “联合国军” 防线附近,寒霜已铺满战壕。此时,第五次战役刚结束不久,战线暂时稳定在 “三八线” 附近,双方进入短暂的对峙期 —— 前沿阵地不再是密集炮火,偶尔有士兵趁夜色侦察,更多时候则是在掩体后躲避寒风,等待补给。 在美军第 25 步兵师与埃塞俄比亚营共同驻守的一处高地后侧,却出现了反常一幕:22 岁的埃塞俄比亚士兵格塔丘,突然从战壕里冲出,一把抱住了正在给美军送物资的南韩女兵金顺姬。金顺姬手中的弹药箱瞬间滑落,却没来得及挣扎,就被格塔丘的笑声感染。更离奇的是,负责警戒的美军士兵约翰・威尔逊看到这一幕,立刻端着 M1 加兰德步枪冲过来,枪口对准了地上相拥的两人,可下一秒,他自己也咧嘴笑了起来,甚至放下枪加入了这场 “奇怪的互动”。 这一幕被随军记者偶然拍下,后来成为朝鲜战争中少有的 “非战斗温情影像”。但在当时,“联合国军” 由 16 个国家兵力组成,埃塞俄比亚作为非洲唯一参战国,与南韩、美国士兵语言不通,为何会出现如此亲密的互动?答案要从三方的战场处境说起。 1951 年,埃塞俄比亚应美国邀请,派出 1 个步兵营(约 1200 人)加入 “联合国军”,这支部队被编入美军第 25 步兵师,部署在朝鲜中部战线。对格塔丘这样的士兵来说,朝鲜战场既陌生又残酷 —— 他们大多来自埃塞俄比亚高原,从未经历过零下 20 度的严寒,很多人因冻伤失去战斗力;语言上,他们只会说阿姆哈拉语和简单英语,与其他参战国士兵沟通困难,长期处于 “孤立状态”。 更让埃塞俄比亚士兵压抑的是 “战争归属感” 的缺失。他们既不理解为何要跨越半个地球来朝鲜作战,也对 “意识形态对抗” 毫无概念,唯一的目标就是 “活着回家”。因此,在相对平静的对峙期,他们格外渴望与人交流,哪怕只是简单的肢体互动。格塔丘此前曾因冻伤被金顺姬所在的南韩后勤队救治,金顺姬用仅会的几句英语 “Are you okay?” 和手势,给过他温暖的鼓励,这次重逢,他才会用最直接的 “拥抱” 表达感谢 —— 在埃塞俄比亚文化中,拥抱是对恩人最真诚的礼仪,而非冒犯。 金顺姬当时是南韩 “妇女服务队” 的成员,这支部队由数千名年轻女性组成,主要负责给前线士兵运送物资、救治伤员、洗衣做饭,虽不直接参与战斗,却要在枪林弹雨中穿梭,死亡率高达 15%。1951 年,南韩兵力紧缺,许多女性被迫加入后勤队,金顺姬就是为了寻找在战争中失联的弟弟,才穿上了军装。 对金顺姬来说,与各国士兵的短暂互动,是残酷战争中的 “精神慰藉”。她曾被美军士兵约翰・威尔逊从炮火中救下,也曾给格塔丘治过伤,这些来自不同国家的人,虽语言不通,却有着共同的 “求生渴望”。当格塔丘抱住她时,她最初的惊慌很快被熟悉的善意取代,尤其是看到格塔丘眼中的真诚,她忍不住笑了 —— 在她看来,这个 “黑皮肤的外国士兵”,和自己一样只是想活下去的普通人。 而美军士兵约翰・威尔逊的 “举枪”,并非敌意,而是战场本能反应。当时前沿阵地常有朝鲜人民军侦察兵渗透,他看到有人突然冲向后勤人员,第一时间举枪警戒,可走近后发现是熟悉的格塔丘和金顺姬,且两人并无冲突,紧绷的神经瞬间放松。威尔逊此前常和格塔丘用手势 “聊天”,知道他性格温和,也清楚金顺姬的善良,因此放下枪笑了起来 —— 对他而言,这短暂的温情,是对长期战争压力的一种释放。 这张 “三人同笑” 的照片,后来被收录在《朝鲜战争影像史》中,成为最特别的一页。它之所以珍贵,是因为打破了 “战争 = 残酷” 的刻板印象,展现了人性中超越国界、种族、语言的温情。 1951 年的朝鲜战场,双方伤亡已超过百万,仇恨与恐惧笼罩着每个人,但在那些短暂的平静时刻,士兵们依然会用最朴素的方式传递善意:埃塞俄比亚士兵会给南韩女兵分享家乡的咖啡豆,美军士兵会教格塔丘用步枪打鸟改善伙食,金顺姬会把自己的棉衣分给冻伤的士兵…… 这些微小的互动,虽改变不了战争的走向,却证明了 “人性” 从未被战争泯灭。 后来,格塔丘在 1953 年战争结束后回到了埃塞俄比亚,他始终珍藏着金顺姬送给他的一张手写便签,上面用汉字写着 “平安”;金顺姬最终找到了幸存的弟弟,战后成为一名护士,常常给孩子们讲 “黑皮肤士兵” 的故事;威尔逊则在退役后成为一名反战志愿者,用自己的经历呼吁 “拒绝战争”。 回望 1951 年朝鲜战场的这一幕,我们看到的不仅是三个来自不同国家的人在战争中的偶然互动,更是人性中最本真的善意 —— 无论身处何种残酷环境,对温暖的渴望、对生命的尊重,永远是人类共通的语言。这张照片提醒着我们,战争可以制造仇恨,但永远无法消灭人性的微光,而正是这些微光,支撑着人们在黑暗中寻找希望。