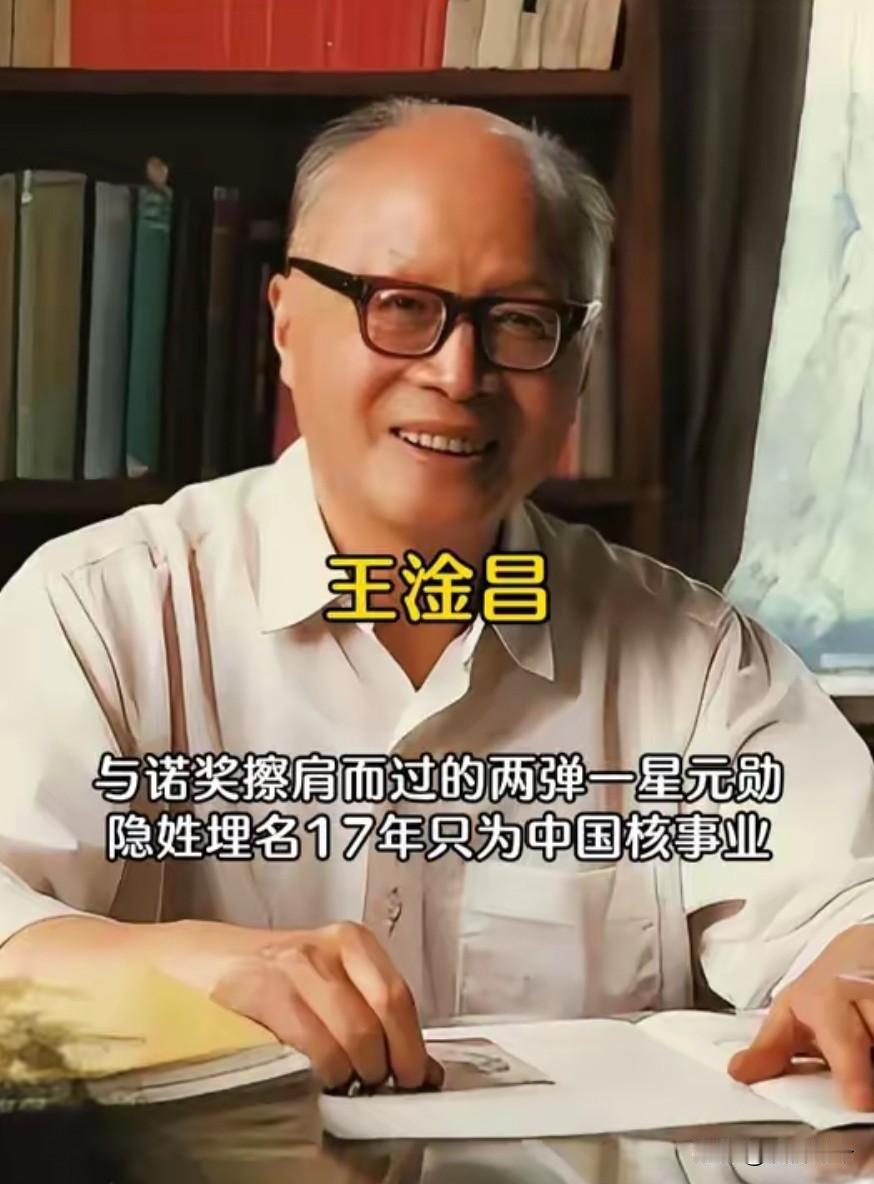

1960年,苏联将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所工作人员:“其实你们有王就够了,他是核武器研究的关键,即使没有我们...” 这个“王”,就是王淦昌,他不是一个普通的科学家,而像是一个引爆剂,从知识、人心到未来,彻底点燃了中国的科技之路。 这苏联专家的话可不是随口说的,他太清楚王淦昌的分量了。1907年生在江苏常熟的他,4岁丧父、13岁丧母,全靠外婆拉扯大,苦日子里愣是靠读书拼出条路,成了清华大学物理系第一届本科生 。 后来去德国柏林大学深造,师从被爱因斯坦夸“比肩居里夫人”的迈特纳,25岁就差点拿下诺贝尔奖。听完学术报告他当场指出漏洞,还设计了新实验方法,结果英国科学家用类似思路发现中子,捧走了1935年诺奖 。这事儿换谁都得遗憾,他却满不在乎。 1934年博士毕业,导师再三挽留,他一句“科学没有国界,但科学家有祖国”,直接坐船回了战乱中的中国。回国后在浙江大学教书,肺结核缠身还在油灯下写论文,1942年提出的中微子探测方法,后来被美国科学家用上,那人1995年拿诺奖时,全世界都叫这方法“王-阿伦方法” 。 1956年他去苏联杜布纳联合研究所当副所长,带领团队发现反西格马负超子,国际学界都预测他早晚会拿诺奖。可1960年接到国内密电,他立马放下研究回国,还把在苏联的14万卢布工资全捐给了国家 。 1961年二机部的人找他谈话,说要搞原子弹,得隐姓埋名、断绝海外联系,甚至放弃所有学术身份。54岁的他只沉默片刻,就蹦出一句“我愿以身许国” 。 第二天起,“王淦昌”就从世上消失了,取而代之的是化名“王京”,通信地址只剩个信箱代号。他丢下研究半生的粒子物理,从零开始啃炸药学、爆轰学,那些国际学术会议、发表论文的机会,全成了过眼云烟。 1963年春天,他揣着“王京”的身份去了青海221基地,海拔3000多米的高原缺氧又寒冷,他办公室常年备着氧气袋,实在撑不住就接上氧继续改方案。基地里他年纪最大,却比年轻人还拼,经常一个馒头一杯水,蹲在工房里和工人一起琢磨炸药浇铸 。 工人们都爱跟这个没架子的“王老头”聊天,他听着还挺高兴:“这说明我和大家打成一片了!” 原子弹内爆技术是难关,得让几十个部件同时起爆,他带着团队在河北怀来和西北戈壁做了上千次试验,墙上全是爆轰留下的坑洞 。 那17年里,家人压根不知道他在哪、做什么。直到1978年恢复真名,邓稼先抱着他哭,两人像孩子似的抹眼泪 。很多人只知道“两弹一星”是集体功劳,却没细想,这些顶梁柱们牺牲的是啥。 他后来拿了国家自然科学一等奖,3000元奖金全捐给了原子能所的中小学。70岁还往青海“死亡之海”钻,主持地下核试验,90岁高龄还在为科研奔波。1986年和另外三位科学家联名提建议,直接催生了“863计划”,影响了中国科技几十年发展 。 现在回头看,苏联专家只说对了一半。不是中国只靠王淦昌,是有他这样愿意三次放弃诺奖机会、隐姓埋名十七年的人,才撑起了“自力更生”的底气。 太多历史叙事只讲成果,却漏了这些科学家的“放弃”——放弃名誉、放弃安稳、甚至放弃和家人团圆的机会。王淦昌的伟大,从不是因为他多聪明,而是他明明能站在世界之巅受追捧,却偏偏选了最苦最险的路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。