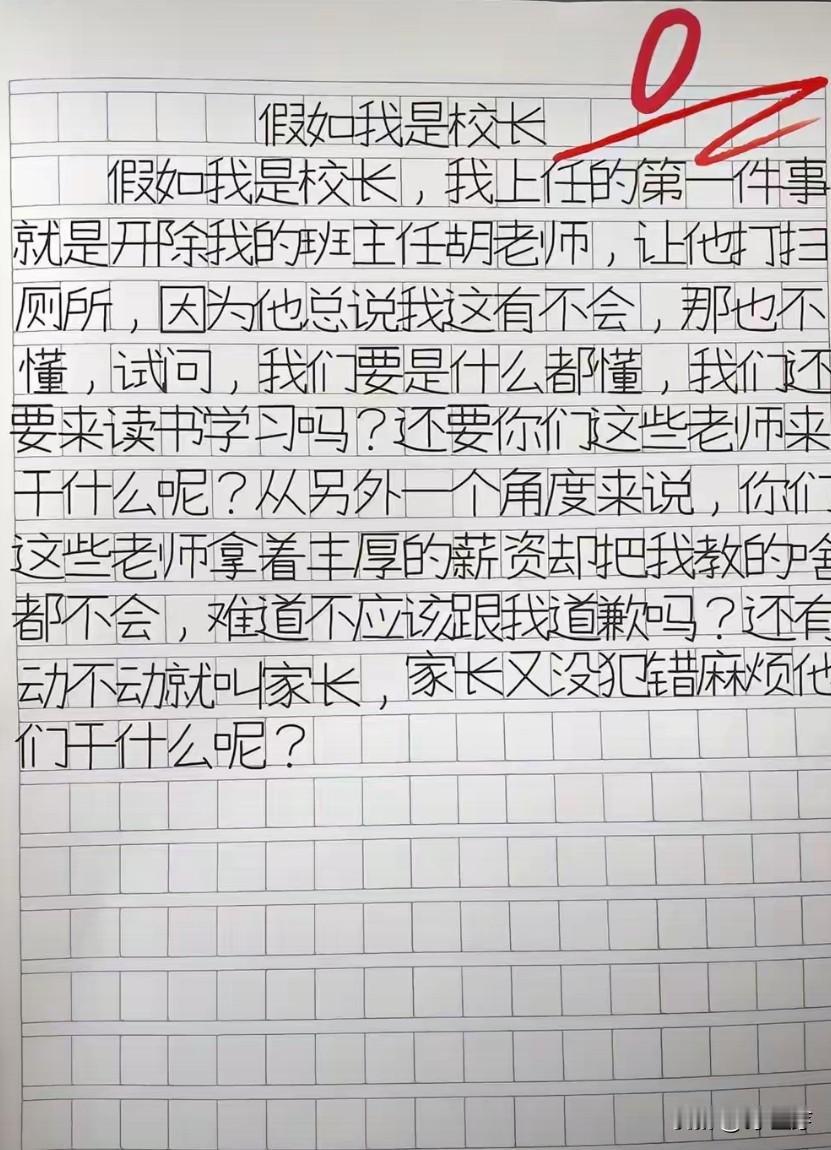

这一场景折射出教育惩戒权边界、家校教育理念冲突等深层问题,需要从教育法规、家校沟通、教育本质三个维度理性分析: 一、法律与教育规范的边界:教师惩戒权的合法性 根据《中小学教育惩戒规则(试行)》(2021年实施),教师确实拥有“一般教育惩戒权”,包括点名批评、责令道歉、做口头或书面检讨、增加额外教学或班级公益服务任务、一节课堂教学时间内的教室内站立、课后教导等措施。但戒尺惩戒是否合法需分情况讨论: • 若戒尺用于轻微体罚(如打手心、抽打臀部等造成身体疼痛的行为),则违反《未成年人保护法》第二十七条“禁止对未成年人实施体罚、变相体罚”的规定,教师可能面临行政处分或法律追责。 • 若戒尺仅作为象征性工具(如轻敲桌面提醒、展示惩戒规则),且未造成身体伤害,则可能被视为“教育手段创新”,但需提前向家长说明并取得共识。 案例中教师的困境:若戒尺使用超出合法范围,家长质问合理;若未越界,则需反思家校沟通是否充分。 二、家校教育理念的冲突:优秀标准的分歧 家长与教师的矛盾本质是对“优秀”定义的差异: • 家长视角:将“优秀”等同于生活技能(如刷碗)和规则意识(如不迟到),更强调孩子的心理健康和人格独立,反对用恐惧压迫成长。 • 教师视角:可能认为“优秀”需包含纪律性、责任感等品质,而惩戒是培养这些品质的手段之一。 冲突根源: 1. 教育目标错位:家长可能更关注孩子的“幸福能力”,而教师可能更强调“社会适应能力”。 2. 信息不对称:家长未充分了解惩戒的具体情境(如孩子是否反复违规、惩戒是否适度),教师也未提前与家长沟通教育策略。 3. 社会焦虑传导:部分家长因过度保护欲或对教育体系的信任缺失,将惩戒等同于“伤害”。 三、解决方案:构建家校共育的“安全网” 1. 明确惩戒规则,提前共识: • 学校应制定《教育惩戒实施细则》,明确哪些行为可惩戒、惩戒方式及限度(如禁止接触身体、禁止侮辱性语言)。 • 新生入学时,通过家长会、告知书等形式,让家长签字确认惩戒规则,避免事后纠纷。 2. 区分“惩戒”与“体罚”,规范教师行为: • 教师需接受培训,掌握“非暴力沟通”技巧(如用“我信息”表达:“我看到你上课讲话,影响了其他同学,这让我很担心”)。 • 戒尺等工具应仅作为“仪式感道具”,而非惩罚工具,真正依赖的是规则意识的培养。 3. 建立家校沟通机制,化解误解: • 事件发生后,教师应主动与家长沟通,说明惩戒原因、孩子行为背景及后续改进计划。 • 家长可要求查看监控或询问其他学生,核实事件真实性,避免情绪化指责。 4. 重新定义“优秀”,回归教育本质: • 优秀不仅是技能或规则的遵守,更是自我认知、情绪管理和社会责任感的综合体现。 • 教师可与家长共同制定“成长目标清单”,涵盖学术、品德、心理等多维度,避免单一标准评价孩子。 四、对教师的建议:从“权威者”到“引导者” • 欲言又止的背后:教师可能因担心家长投诉、学校追责而选择沉默,但长期回避矛盾会加剧信任危机。 • 正确回应方式: • “我理解您的担心,孩子的心灵健康非常重要。今天我用戒尺(或具体方式)是为了让他明白……(说明行为后果),但可能方式欠妥,我们能否一起讨论更合适的引导方法?” • 主动邀请家长参与班级规则制定,让孩子也参与讨论,增强规则的内驱力。 五、对家长的提醒:信任但不等同于放任 • 避免“保护欲”掩盖问题:孩子若长期缺乏规则约束,可能形成“以自我为中心”的思维,未来难以适应社会。 • 与教师建立“同盟关系”:可定期与教师沟通孩子的情绪变化、兴趣爱好,而非仅在冲突时介入。 教育是家校共同书写的“成长故事”,惩戒权的使用需以法律为底线、以理解为桥梁、以爱为底色。当教师放下戒尺,家长放下质疑,孩子才能在尊重与规则中自由生长。