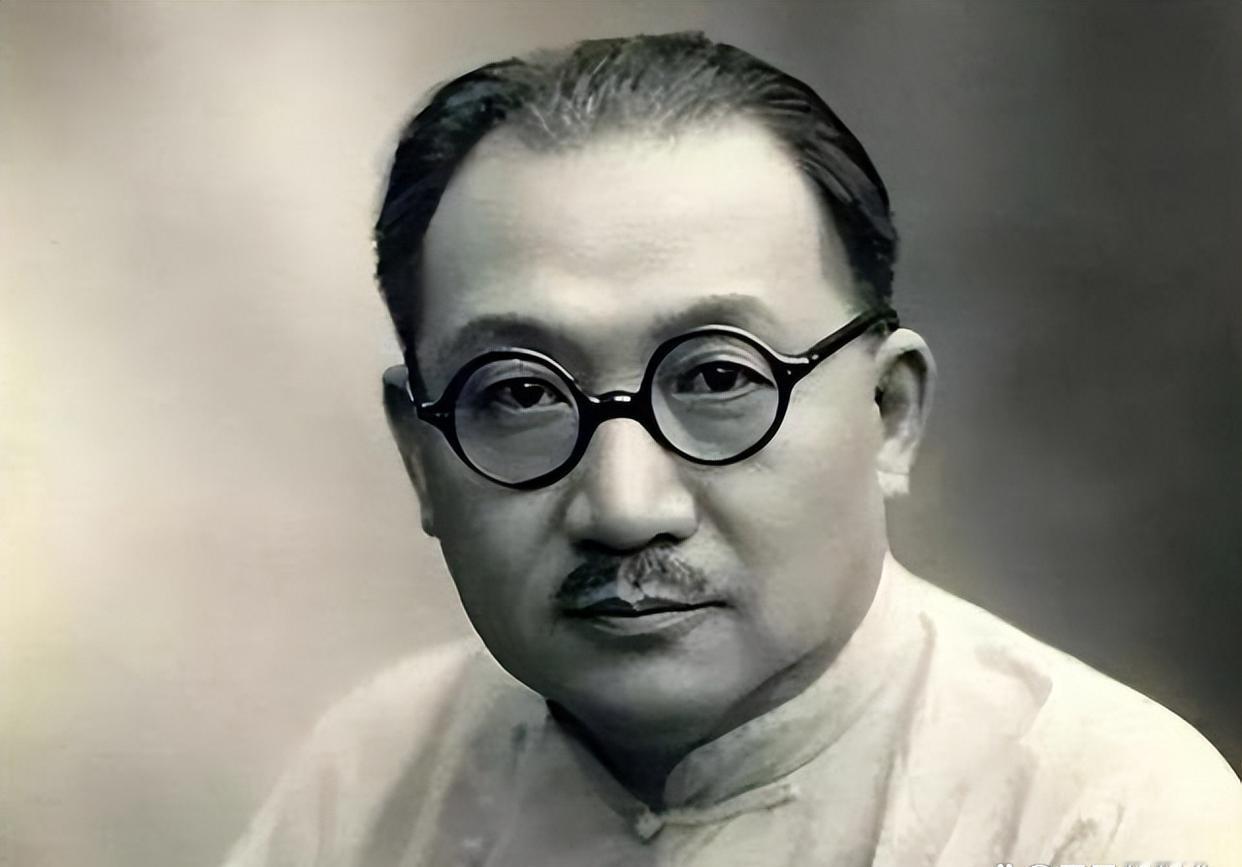

1967年8月16日,88岁的孔祥熙奄奄一息,临终前,他看着3岁的孙子,绝望地说:孔家要绝后了!一旁的妻子宋霭龄先是一愣,随后反应过来,也摇头叹息。 1967年,纽约的豪华别墅里,88岁的孔祥熙躺在床上,手指轻轻滑过一本泛黄的孔氏族谱,这位儒家圣人的第75代孙,一辈子都在盘算各种“遗产”,精于经营,却在生命尽头,面对一个自己设下的死局。 孔祥熙的家族传承焦虑,并非一时兴起,而是贯穿其晚年的心病。他与宋霭龄共育有两子两女,长子孔令侃、次子孔令杰,长女孔令仪、次女孔令伟,看似人丁兴旺,实则暗藏危机。作为孔氏嫡系传人,他自幼接受传统教育,深知“不孝有三,无后为大”的古训,对家族血脉延续有着近乎偏执的执念。 长子孔令侃早年留学美国,学成后投身商界,凭借家族资源在金融、贸易领域长袖善舞,却始终坚持不婚。他曾与名门千金有过一段短暂的婚约,最终因性格不合与家族利益考量而解除,此后便专注于事业,对婚姻之事绝口不提。孔祥熙曾多次出面劝说,甚至以家族产业继承权相要挟,却始终未能动摇其心意,父子间因此产生诸多隔阂。 次子孔令杰的情况更让他忧心。孔令杰早年涉足政坛,后转向石油行业,在得克萨斯州建立起自己的商业版图,虽曾有过一段婚姻,却仅育有一子孔德基——也就是孔祥熙临终前注视的那个3岁孩童。这段婚姻最终以离婚收场,孔令杰此后再未再婚,唯一的儿子成了孔家嫡系仅存的血脉。 最让孔祥熙无奈的是次女孔令伟。孔令伟自幼性格刚烈,不喜红妆爱武装,常年以男装示人,行为举止效仿男性,终身未嫁,也无子嗣。长女孔令仪虽婚姻顺遂,与丈夫陈纪恩育有子女,但按照传统宗法制度,女儿的后代并不计入孔氏嫡系族谱,自然无法承接家族传承的重任。 这种子嗣单薄的局面,与孔祥熙早年的人生选择也有着隐秘关联。民国时期,他身居财政要职,同时掌控着多家银行、企业,成为当时中国的顶级富豪,却也因聚敛财富的手段饱受争议。抗战期间,其家族利用权力囤积居奇、大发国难财,引发社会各界强烈不满,甚至遭到国民政府内部的弹劾。 为保全家族资产,孔祥熙在解放战争后期逐步将财富转移至美国、瑞士等地,1948年举家迁往纽约定居。远离故土的漂泊生活,让家族成员间的联系逐渐淡化,子女们各自为业、分散各地,传统的家族凝聚力不断削弱。更重要的是,西方社会的价值观与中国传统宗法观念产生碰撞,子女们对“家族传承”的认知远不如父辈强烈,这让一生恪守传统的孔祥熙倍感无力。 他手中的那本孔氏族谱,记载着从孔子至今700余年的血脉延续,每一页都承载着家族的荣耀与责任。孔祥熙年少时,曾在山西太谷的孔家老宅接受严格的家族教育,长辈们反复叮嘱他要守护好家族血脉与家风,这份嘱托早已刻进他的骨子里。可如今,族谱上自己这一脉的后续记录,却只能勉强延续到年幼的孔德基,未来是否能再添新丁、延续香火,谁也无法预料。 宋霭龄看着丈夫枯瘦的手指在族谱上摩挲,心中满是酸楚。她深知丈夫一生精明,在商场与官场中运筹帷幄,积累了巨额财富,却终究没能留住最看重的家族传承。彼时的孔德基尚在懵懂之中,全然不知祖父眼中的绝望与祖母的叹息背后,是一个家族对血脉延续的沉重期盼。 孔祥熙的担忧并非毫无道理,此后的岁月里,孔德基虽顺利长大成人,却始终未育子女,孔氏嫡系一脉最终还是走向了沉寂。这位曾权倾一时的财政巨头,一辈子都在为财富与权力谋划,却在生命的最后时刻,被“绝后”的恐惧所笼罩,这份遗憾,成了他一生无法弥补的缺憾。 从历史来看,孔祥熙的家族困境,既是传统宗法观念与现代社会变迁碰撞的缩影,也折射出封建家族传承制度在时代浪潮中的瓦解。当个人选择逐渐取代家族束缚,传统的血脉传承观念也随之淡化,这或许是时代发展的必然,却也让像孔祥熙这样恪守传统的人,陷入了无法挣脱的精神困境。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

叮零当啷

那么贪!发国难财!活该他绝子绝孙!