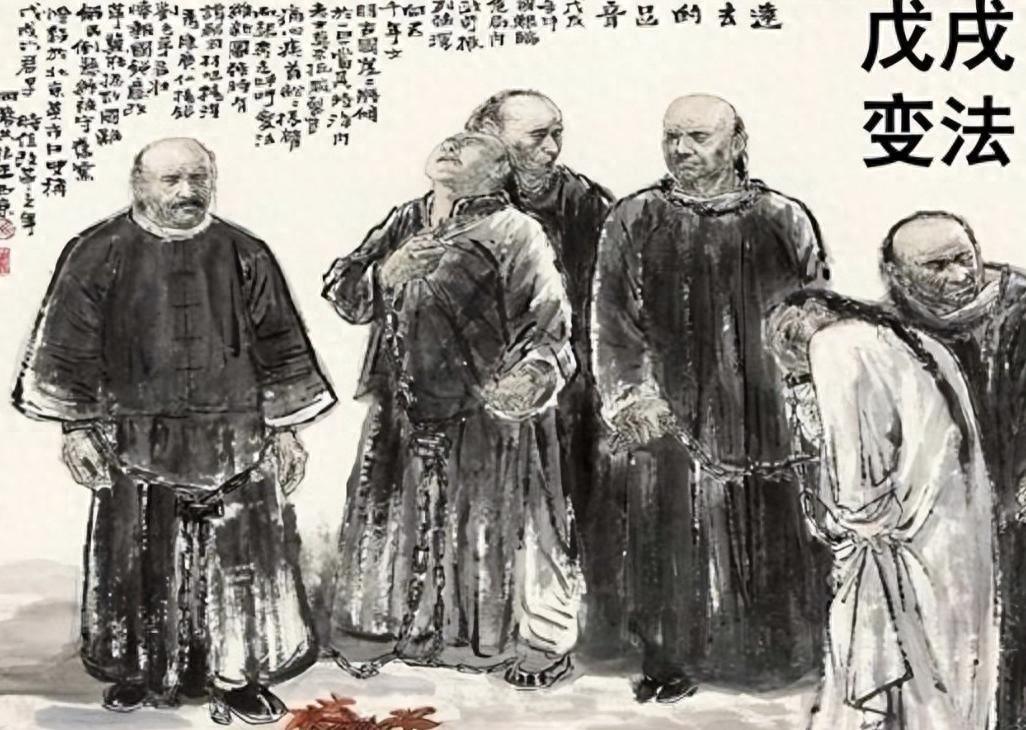

1879年,浙江巡抚谭钟麟午睡之后,路过通房丫头卧室时与之发生关系。而就是这一次丫头便怀了孕,一年后生下一子,便是后来大名鼎鼎的风云人物:谭延闿。谭钟麟彼时已是50多岁的朝廷重臣,官至从二品,家中妻妾成群、子女满堂。 谭钟麟生于1822年湖南茶陵一个寻常士子家庭,早年家境清寒,却凭苦读考中咸丰四年进士,从此步入官场。他先任江南道监察御史,后历杭州知府、杭嘉湖道、河南按察使、陕西布政使等职,1878年升浙江巡抚,主政期间处理海防税赋事务,政绩平平却稳固。此时他已五十七岁,官至从二品,俸禄丰厚,府中妻妾成群。正室陈氏出身书香,早年生下两子一女,掌内宅琐事;侧室四位,各带子女,总计十余口人。 李氏十三岁时,家族变故迫使她进谭府后厨帮工,先是劈柴担水,双手磨出厚茧。管事见她身段匀称、手脚利落,便调入内院洒扫庭除、端茶递水。她每日寅时起,负责井边打水、擦拭青砖,从不懈怠,却始终身份低微,如尘埃般存在。谭府内院规矩严苛,早晚请安时,她与其他丫鬟跪成一排,低头叩首,不敢直视主子。侧室间闲话她偶尔耳闻,却只埋头劳作。这样的出身,在封建大家庭中司空见惯,许多底层女子以此谋生,却鲜有翻身机会。李氏的命运,本该止步于此,直至那年夏日。她被选为通房丫头,专职伺候谭钟麟起居,这在府中是常见安排,却也加剧了她的孤立无援。晚清社会,女性地位低下,丫鬟多被视为物件,缺乏基本尊严,这种制度性压迫,让李氏的每一天都如履薄冰。 1879年夏,谭钟麟午睡醒来,路过李氏厢房时,与之发生关系。这次偶发事件,导致李氏怀孕,次年1月25日生下男婴谭延闿。婴儿眉心有红痣,谭钟麟视作吉兆,取名延闿,盼其延续家业。当时谭钟麟已五十八岁,此子为他晚年所得,庶出身份却注定母子难享平等。李氏产后未升姨娘,仍旧劳作,府中下人议论纷纷。谭钟麟命人移她至偏房,添置口粮,却未多加干预。从此,李氏每日端饭夹菜,站立一旁,从不落座。这种待遇,在谭府司空见惯,正室陈氏坐上首,侧室分坐两侧,她作为通房出身,只能旁侍。这种家族等级,源于儒家嫡庶之分,庶母往往被边缘化。李氏的遭遇,折射出晚清官僚家庭的冷酷现实,女性生育虽被重视,却难换来地位提升。 李氏孕期在府中暗流中度过,各侧室表面和气,私下使绊,如膳食掺杂寒物致腹痛,她独自忍受,不敢声张。谭钟麟闻讯震怒,遣走一丫鬟,府中稍敛,却未根治歧视。光绪六年正月,谭延闿出生于杭州风雪夜,产婆报喜时强调其贵相,谭钟麟点头认可,却未给李氏更多保障。1880年后,谭家迁回湖南茶陵,李氏每日晨昏定省,跪请安时膝盖磨损,饭桌旁站立二十四年,直至1904年谭延闿中进士,方得座位。谭钟麟对庶子教育重视,延闿六岁启蒙,十三岁补学,悬“坚诚”二字苦读。这种母子依附关系,在晚清常见,却凸显了庶出的生存压力。李氏的卑微,不仅是个人悲剧,更是时代缩影:清末社会,官僚家庭虽富足,底层女性仍陷于无望循环,子女成才往往是唯一出路。 谭延闿自幼聪慧,1904年二十四岁中会元、殿试二等第三十五名赐进士出身,成为清末最后一批翰林。他未入清廷为官,转而投身湖南新政,创办学校,推动立宪运动。辛亥革命爆发,1911年任湖南都督,主政期间整顿财政、兴办实业,获“土皇帝”绰号,却也卷入军阀混战。1913年二次革命失败,他避走上海,次年入北洋政府,任农商总长、交通总长等职。1920年返湘,任省长,推行新教育,兴建公路。1926年国民党北伐,他倒戈助蒋介石,任湖南省主席,后升行政院长、国民政府主席。谭延闿一生仕途曲折,从清末科举到民国政坛,跨越王朝更迭,却始终低调务实。他的书法以颜体闻名,刻于中山陵石碑,诗词枪法亦精。这种多面才华,源于早年磨砺,却也反映民国乱世中知识分子的无奈妥协。 李氏操劳至1916年病逝长沙,时年六十岁。谭延闿闻讯赶回,执意以正室礼安葬,却遭族人阻拦,灵柩不得走祠堂正门。他扑上前卧棺盖,大喊让路,众人无奈让步。此事传为谭府佳话,却也暴露家族顽固嫡庶观念。李氏一生侍奉谭钟麟三十三年,未获母凭子贵,儿子功成后,她已离世。这种结局,令人唏嘘:谭延闿的显赫,无法逆转母亲的屈辱。谭钟麟1905年逝世前,曾见儿子中举,家族地位稳固,却未反思后宅不公。他的铁腕仕途,助长清廷衰落,而庶子崛起,则预示民国转型。谭延闿1930年九月二十二日病逝南京,年五十岁,遗作诗词流传,政绩如湖南铁路建设,至今可见。