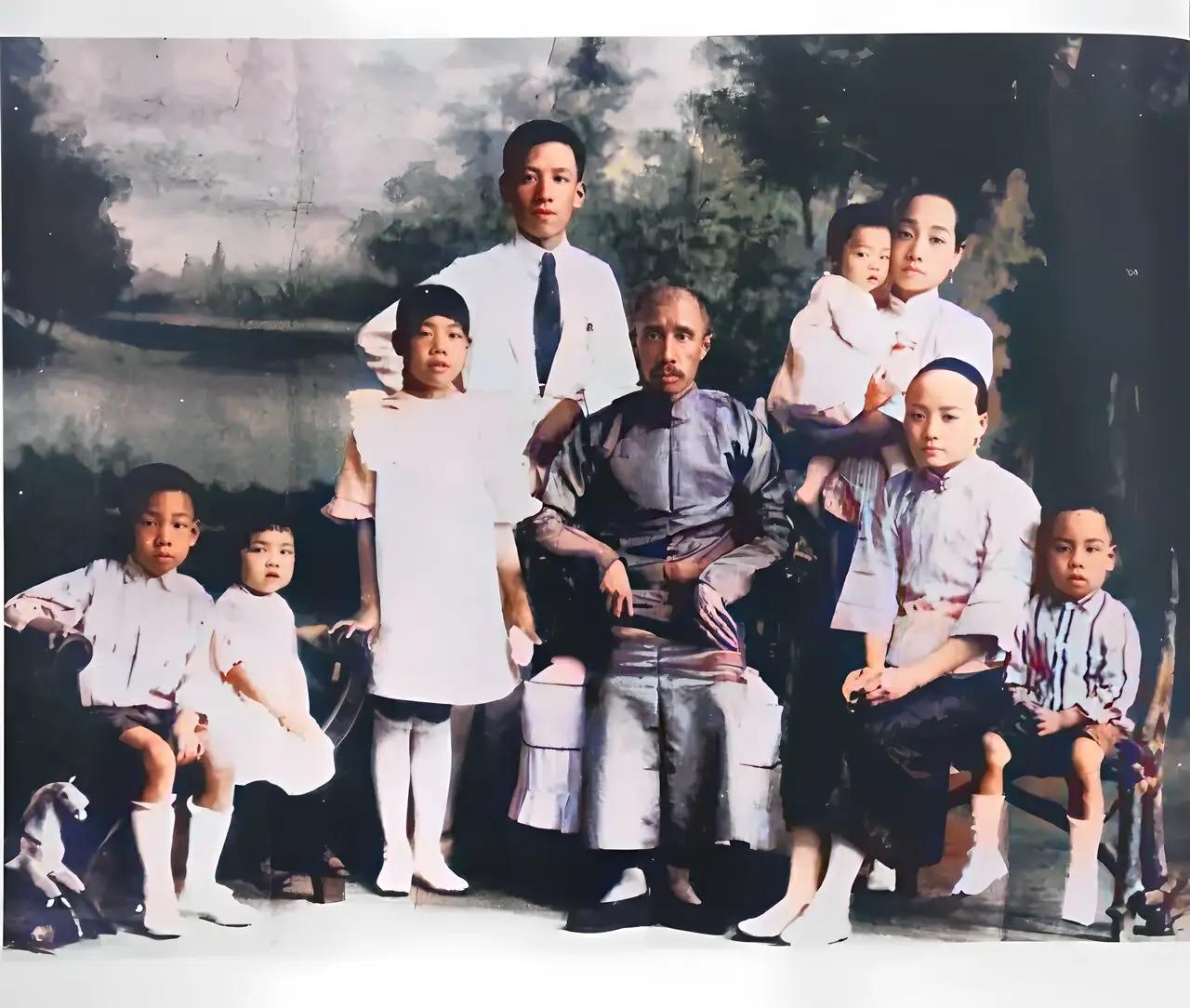

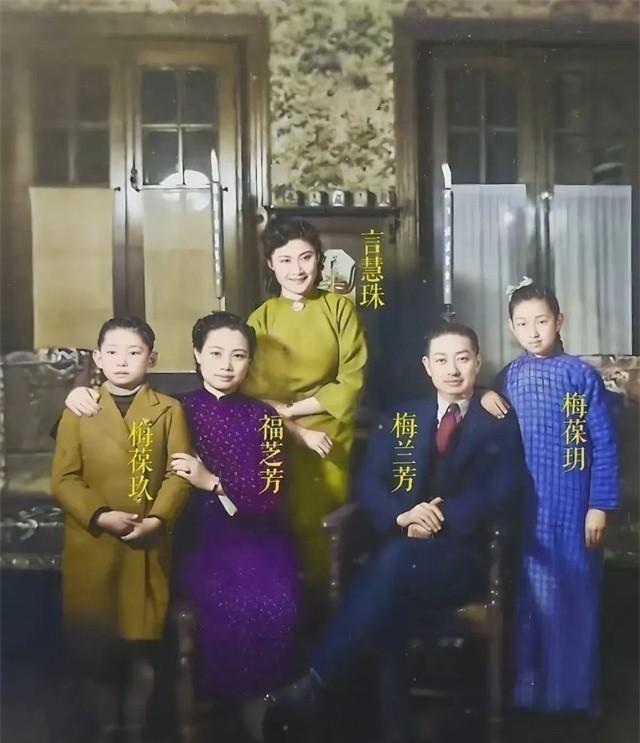

从摆地摊为生,到在上海坐拥上千栋房产,子孙大多上哈佛,成为中国唯一富过15代的家族,这个家族到底做对了什么? 古往今来,有多少家族兴衰史都无法打破“富不过三代”这一魔咒。 这个创造奇迹的家族,正是苏州贝氏家族——从明清时期摆地摊贩卖珠宝玉石起步,到近代成为上海房地产界的巨头,再到当代涌现出贝聿铭这样的建筑大师、贝建中这样的行业精英,15代人绵延500余年,不仅财富未断,更成为文化传承与家族兴旺的典范。他们打破魔咒的秘诀,从不是单纯的财富积累,而是刻在骨子里的家风与智慧。 贝氏家族的发家,始于“诚信为本”的底线。明朝中期,贝氏先祖贝兰堂从浙江迁居苏州,最初在观前街摆地摊卖珠宝首饰。不同于其他商贩以次充好,他坚持“货真价实、童叟无欺”,哪怕遇到有人高价收购瑕疵品想转手牟利,他也坚决拒绝:“做生意先做人,失信一次,丢的是一辈子的口碑。”靠着这份诚信,贝家的地摊渐渐做成了店铺,取名“贝润生珠宝行”,成为苏州城闻名的老字号。到了近代,贝氏后人贝润生、贝松生进军上海房地产,依然坚守诚信原则——租房给租户从不多收杂费,房屋维修随叫随到,甚至在抗战时期,给生活困难的租户减免房租,这份担当让贝家房产在上海口碑极佳,哪怕在动荡年代也能稳稳立足。 更难得的是,贝氏家族从不敢忘“教育为根”的真理。从明清时期起,贝家就立下规矩:“子孙虽愚,经书不可不读”,家里再穷也要供孩子读书,哪怕是女孩也享有平等的教育权。民国时期,贝家专门设立家族奖学金,资助成绩优异的晚辈出国留学,贝聿铭就是其中之一。18岁的贝聿铭赴美留学时,父亲贝祖诒只给了他一句话:“学成后要回国,为国家做点实事。”在哈佛求学期间,贝聿铭勤工俭学,拒绝了国外建筑事务所的高薪邀请,毕业后毅然回国参与建设。这种教育理念代代相传,当代贝氏子孙中,有30多人毕业于哈佛、耶鲁等顶尖名校,涵盖建筑、金融、科研等多个领域,却没有一人沉迷享乐,反而都以“精进学业、回馈社会”为己任。 贝氏家族的智慧,还藏在“低调务实、居安思危”的处世哲学里。他们从不在意外界的炫耀,哪怕在上海坐拥上千栋房产,贝家后人依然穿着朴素、生活节俭。贝聿铭生前出席重要活动,常穿一件普通的中山装,饮食也以清淡为主,他曾说:“财富是用来做事的,不是用来炫耀的。”这种低调让贝家在多次社会动荡中避开了风波——抗战时期,不少富豪因张扬被日军盯上,贝家却因低调得以保全资产;改革开放后,也从不在财富榜上张扬,默默深耕实业与公益。同时,贝家始终保持居安思危的意识,从不会把所有资产集中在一个领域,而是分散投资于房产、教育、公益等多个方面,哪怕一个领域遇到风险,也能靠其他产业稳定发展。 还有一点至关重要,那就是“家国情怀、回馈社会”的担当。贝润生在苏州重修狮子林,不是为了个人享乐,而是开放给市民游览;贝聿铭无偿设计北京香山饭店、苏州博物馆,用建筑艺术为祖国增光;当代贝氏后人成立慈善基金会,资助贫困地区教育、保护古建筑,累计捐款超亿元。他们始终坚信,“家族的兴旺离不开国家的安定,财富的价值在于回馈社会”,这种家国情怀让贝家不仅赢得了社会尊重,更在时代变迁中找到了长久发展的方向——当一个家族的命运与国家命运紧密相连,才能在历史长河中屹立不倒。 对比那些昙花一现的富豪家族,贝氏家族的成功不是偶然。他们打破“富不过三代”的魔咒,靠的不是运气,而是“诚信立身、教育传家、低调务实、家国担当”这十六字家风。诚信让他们站稳脚跟,教育让他们持续精进,低调让他们避开风险,担当让他们赢得长远。这些品质,比金钱更珍贵,比房产更稳固,成为贝氏家族绵延15代的精神密码。 在当下这个追求短期成功的社会,贝氏家族的故事给了我们深刻的启示:家族的兴旺,从来不是靠一代人的暴富,而是靠代代相传的品德与智慧;个人的成功,也不是靠一时的机遇,而是靠长期的坚守与沉淀。这种跨越500年的传承智慧,值得每一个家庭学习与深思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![谁说古代刑法在今天消失了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/2316181724738027723.jpg?id=0)