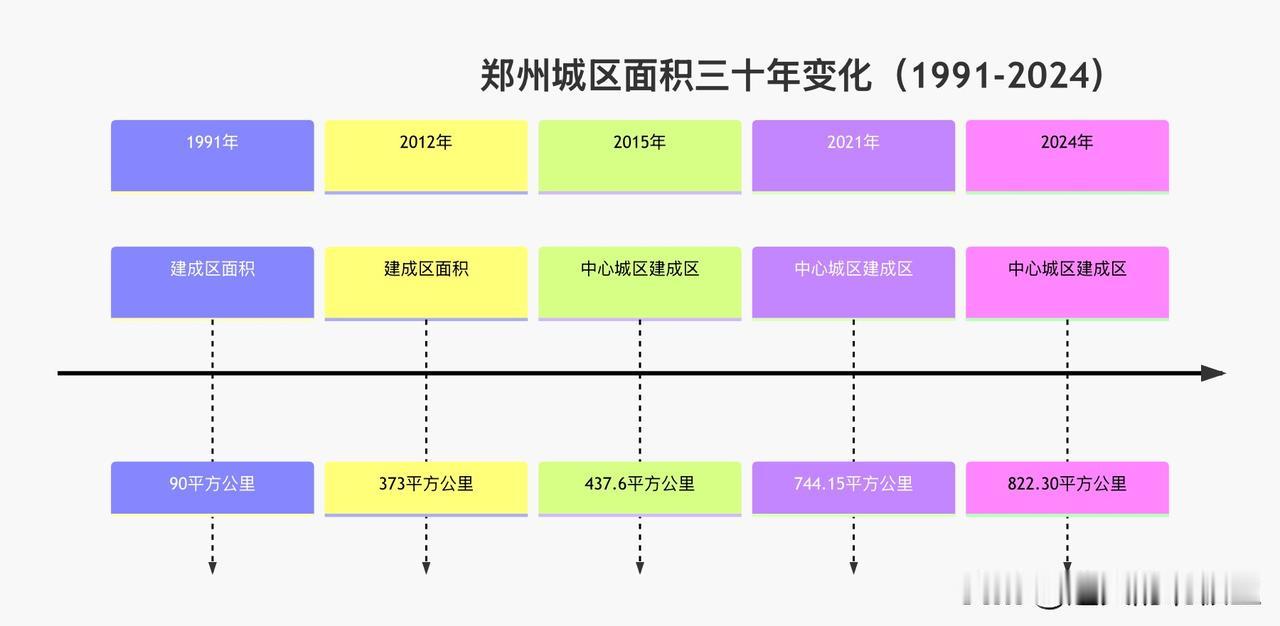

大量韩国游客涌入郑州,打着旅游幌子不去旅游不吃美食,为啥来? 郑州机场,韩国游客一波接一波涌入,行李不多,行程紧凑,不打卡网红景点,也不排队吃烩面。 你以为他们是来旅游的?不,他们是来“办正事”的。 去年11月,中国对韩国等九国实行单方面免签政策,别小看这个政策,给往来架上了一把“快车钥匙”。 再加上郑州本身就是航空十字路口,飞韩国的航班早就不是新鲜事,济州航空早在2007年就铺好了郑州直飞的航线,现在更是越飞越密集,韩国人随时拎包“落地”中原。 这套“免签+直飞”的组合拳,等于是给韩国人来华设置了“绿色通道”,郑州作为内陆枢纽城市,本来就是中转站的优选,现在干脆变成了“多功能集散地”,韩国人不是随便来,而是目标明确地“空降”郑州。 打开韩国游客的行程表,你可能会一头雾水:不去少林寺、不逛嵩山,反而直奔医院、会议厅、物流园,这不是一场普通的旅游,而是一场披着“签证便利”外衣的商务风暴。 郑州航空港区搞出个“区港一体化”,什么意思?就是把过关、清关、运输统统打通,效率提高60%以上,运输成本直接砍掉一半。 对于做跨境电商、物流的韩国企业来说,这简直就是“开挂式”红利,用一句话说就是:在郑州做生意,比在首尔省心。 不仅如此,郑州还悄悄成了“医疗+教育”的热门地,一些韩国人专门来郑大一附院预约专科治疗,也有不少家长带孩子来体验正宗的中国传统文化,像少林武校这种地方,在韩国年轻人圈子里特别火。 这类行程不发朋友圈也正常,人家不是来“打卡”的,而是来“充电”的。 韩国人来郑州,不只是看中了政策和地理位置,更因为这座城市在他们心中并不陌生,别忘了,韩国人餐桌上的辣椒、大蒜等原材料,大量都从中国出口,其中郑州是重要的集散地。 这种“舌尖上的联系”早就把双方拉得不远不近、恰到好处。 再说文化,河南的历史底蕴对韩国人来说很有吸引力,别看他们表面冷静,骨子里对《黄帝内经》、少林功夫、华夏文明都充满好奇。 郑州的文化名片正好切中韩国人对“东方文化”的向往,说是“文化回流”一点也不夸张。 所以,这些“看起来不像游客”的人,其实是中韩文化、经贸关系的缩影,他们踏上的是一条“隐形的文化丝路”,带着现代理念,也带着老传统。 过去,很多人以为国际交流只发生在北京、上海、广州这样的大城市,可现在,像郑州这样的内陆城市也开始扮演“外交第二现场”的角色。 这不是简单的游客潮,而是国际化的另一个维度,韩国人选择郑州,其实也是看中了中国内陆城市的潜力和诚意。 郑州的定位早就从“中原交通枢纽”进阶成了“全球物流节点”,再加上文化资源、医疗教育和政策支持,成了韩国各界人士眼中“高性价比”的新大陆。 韩国外交部虽然没有高调宣布什么“郑州战略”,但从人员流动的趋势看,双方的互动已经悄然进入“深水区”,这种没有喧嚣、但极具实效的往来,才是未来国际交往的新常态。 韩国游客的“非典型旅行”,其实是内陆中国快速融入全球的现实写照,郑州这座城市,正在用自己的方式证明:不靠海,也能搞开放;不搞噱头,也能吸引国际注意力。 从政策试点到航线布局,从物流升级到文化输出,郑州不是在等机会,而是在创造机会,韩国人的频繁到访,只是一个信号,越来越多的国际客群,正在跳出传统观光的思维,用“实用主义”的方式重新认识中国。 这场“看不见的旅行潮”,背后真正推动的是中国内陆城市正在崛起的“全球存在感”。 韩国游客“组团式”涌入郑州,虽然不像传统旅行那样热闹,但比起打卡拍照,他们的行程更精准、更实际,郑州不再只是地图上的中原城市,而是一座被国际务实眼光重新定义的“新前沿”。 从一个个沉默的行李箱里,我们看见的是中国内陆城市的国际化转身。未来,或许还有更多类似郑州的地方,在“看不见的热闹”中,悄悄完成一场区域价值的再发现。