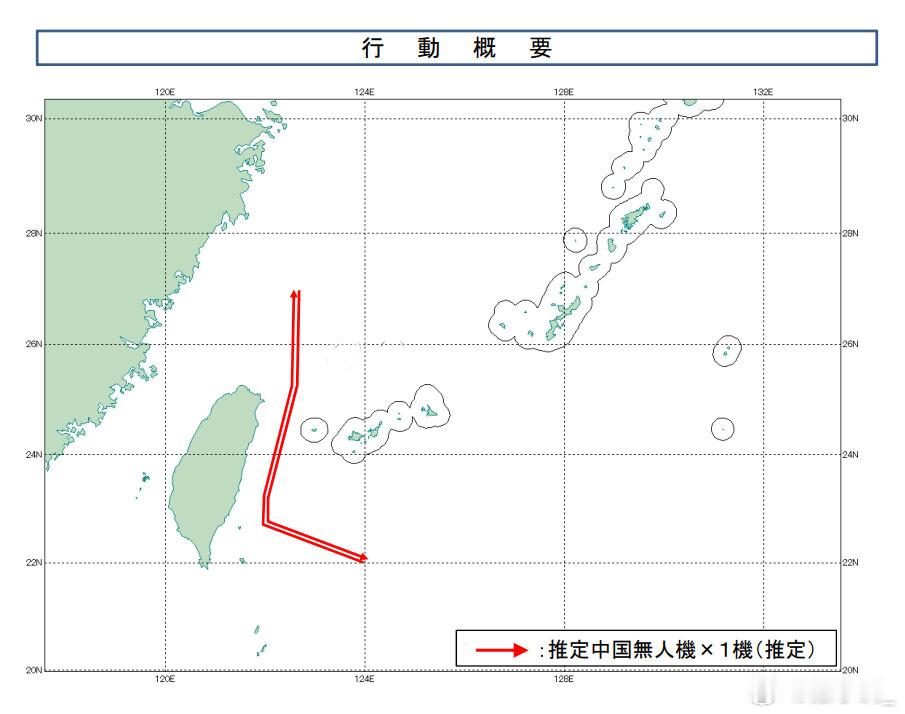

监视钓鱼岛不成,反栽大跟头?日无人机发生大事故,美国光速甩锅 中新网报道显示,日本福冈北九州机场传来一声巨响——海上保安厅斥资8000万美元引进的MQ-9B“海上卫士”无人机,在着陆时轰然坠地。 现场照片显示,这架长约11.7米的无人机侧翻在跑道旁,螺旋桨严重弯曲,起落架完全塌陷,零部件散落方圆十余米。机场被迫关闭,航班大面积延误,消防车紧急出动灭火。 日本国土交通省随后将此事定性为“重大航空事故”,运输安全委员会已介入调查。 有意思的是,事故发生后,美国第一时间就甩锅,说“和设备质量无关,是日本操作人员没进行过必要的训练”。 对此,日本这边也不敢反驳,只能默默背锅,谁让美国是“大靠山”呢,这个闷亏就必须得吃。 据日媒报道,这架坠毁的无人机隶属于日本海上保安厅第十管区,自今年1月起就部署在北九州机场,直面中国东海方向,专门执行钓鱼岛周边的监视任务。 结合日本计划将MQ-9B增至5架、并扩展至鹿屋基地的布局,可见其意图打造一道覆盖钓鱼岛至台海北端的无人机监视网。 它的装备配置极具针对性:机腹下方的SeaSpray 7500E V2有源相控阵雷达能够探测10公里外的舰船型号;MX-20光电转塔配备的高清摄像头,在夜间也能实现0.1米级的分辨率;Sage 750电子支援系统则可捕捉各类雷达信号。 这些尖端设备让它在东海上空能够持续飞行35小时,对中国海警船实施全天候监控。 而且,这架无人机已与日本海上自卫队的驱逐舰、巡逻机构建了数据链闭环,实现了情报的实时共享。 今年8月,日方更是高调宣布将其投入“常态化运用”,直言不讳地将“钓鱼岛周边空中警戒”列为核心任务。 就在事故发生前,这架无人机刚刚结束在东海方向的飞行任务。 只不过没想到的是,情报没到手,自己反倒在家门口摔了个“颜面尽失”。 从技术层面看,这次事故暴露了美制MQ-9B无人机的固有缺陷。 据了解,该型无人机着陆系统依赖GPS和惯性导航融合,精度仅为0.5米,操作手册明确规定着陆风速不得超过12米/秒。 而北九州机场作为民用机场,跑道条件本就有限,常年风速超过15米/秒,跑道长度也只有2800米。 初步调查显示,事故发生时,无人机在高度降至50米时遭遇风切变,自动着陆系统报警延迟了关键的2秒钟,导致起落架超载崩塌。 这已是美制MQ-9系列无人机在东亚地区的又一次尴尬记录。 据统计,美军自家MQ-9机队的事故率高达0.2次/千飞行小时,多数事故源于数据链路中断和天气干扰。 相比之下,中国自主研发的翼龙-2海警版无人机,在2025年的东海巡航中已累计超过1000小时,始终保持零事故记录。 该机型具备100%自主起降能力,抗干扰性能强劲,活动半径达2000公里,滞空时间20小时,虽载荷量仅为480公斤,但完全满足海上监视需求。 但从军事层面看,2025年以来,日本不仅将RQ-4B全球鹰无人机常态化部署至第一岛链,还频繁与美军在韩国基地的MQ-9A无人机协同行动。 11月24日美军驻韩MQ-9A的坠毁事件,意外证实了美日无人机体系已深度嵌入亚太前沿。 这种以“台海风险”为借口的军事扩张,本质是配合美国遏制中国战略,将钓鱼岛、台海、东海捆绑为整体对抗战场。 面对日本无人机构建的监控网络,中国一方面需强化东海方向的实战化应对。近年来中国海警舰艇编队已实现钓鱼岛常态化巡航,下一步可针对性部署反无人机系统,瓦解其监视能力。 另一方面,日本对美军用技术的依赖亦是其软肋——MQ-9B的故障频发与操作人才匮乏,表明其体系存在结构性缺陷。中国可通过增强电子对抗、网络攻防等不对称手段,削弱其技术优势。 整体来看,这次无人机坠毁事件折射出日本在对华监视体系上的力不从心。 面对中国海警在钓鱼岛海域全年355天的常态化巡航,日本原有的P-3C巡逻机队已难以应对。每架P-3C单次飞行成本高达数百万日元,且机组人员疲于奔命。 引进MQ-9B本是想要弥补这一短板,却因数量有限而不得不高强度使用。 日本海上保安厅目前仅装备3架MQ-9B无人机,每架采购价高达8000万美元,堪比先进战斗机。如此昂贵的价格使得日方无法大规模列装,只能当作“宝贝”般小心使用。 未来东海局势的发展,从这次看似偶然的事故中已可见端倪。 一方面,日本不会轻易放弃对华监视,很可能加速无人机的更新换代,并寻求与美军更深度的情报融合; 另一方面,中国将继续强化在东海方向的实质管控,通过海警巡航、军事任务等多重手段巩固既有优势。 整体来看,日本这次无人机事故除了技术方面的原因之外,未尝不是日本近年来实力跟不上野心的又一次真实写照。