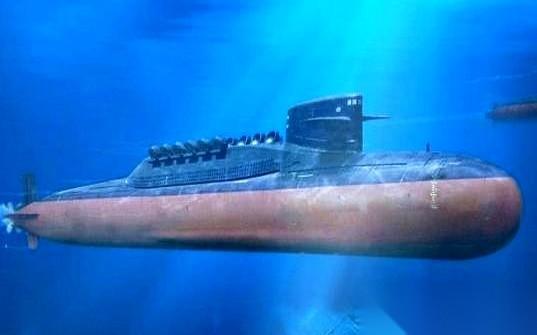

理论上,一艘核潜艇的反应堆能烧几十年,可以让它永远不上浮。但实际上,90天,就是极限了。瓶颈不是机器,是人。 核潜艇这种大家伙,跟普通潜艇最大的不同就是它肚子里装了个核反应堆。 这个核反应堆就像是潜艇的心脏,通过核裂变产生巨大热量,然后用高压水把热量带走,变成蒸汽推动汽轮机,这样潜艇就能在水下一直跑下去了。 因为核反应堆工作不需要空气,所以核潜艇想在水下待多久就能待多久,理论上甚至可以好几年不浮出水面。但真正困住这艘“深海巨兽”的,是被塞进100多米长钢管里的百来号活人。当反应堆在舱底稳定轰鸣时,艇员们正在经历一场与人体极限的无声较量。 潜艇内部的空间设计堪称极致压缩,鱼雷发射舱的折叠床铺需要侧身挤进去,走廊宽度仅容单人通过,轮机舱的金属壁面能灼伤人的皮肤。以中国094型为例,全艇120名官兵共享相当于3个篮球场大小的生活空间,人均活动面积不足2平方米。这种拥挤在轮班制下愈发明显。 床铺24小时循环使用,上一班的体温还残留在床垫上,下一班的人就得躺下。某艇员回忆:“转身拿床头的水杯,手肘会碰到对铺的膝盖,连噩梦都不敢做太大动作。” 物理环境的压迫远超想象,动力舱40℃的高温与全艇平均30%的湿度交织,让工作服永远黏在背上。即使有空调系统,舱内二氧化碳浓度仍达地面3倍,密闭80天后,多数人会出现持续性头痛。更隐蔽的杀手是85分贝的低频噪音,相当于站在轰鸣的卡车旁睡觉。 医学监测显示,长航艇员的深度睡眠时长减少40%,轮机兵的听力衰退速度是常人的3倍。某驱逐舰转业的机电长说:“在水面舰艇听惯了浪声,到潜艇里反而害怕安静。因为那意味着设备可能出了故障。” 生存资源的计算精确到克,新鲜蔬菜只能维持前15天,之后是长达75天的罐头周期:午餐肉、脱水土豆、维生素片。厨房2平米的操作间里,厨师每天用电热板重复加热同样的食材,8分钟一顿的轮换就餐制,让慢性胃炎成为艇员的“标配”。 淡水配额每人每天1.5升,包括饮用和洗漱,海绵擦身时稍用力就会擦破已经真菌感染的皮肤。某军医记录:“第60天开始,舱内开始出现奇怪的味道。那是人体油脂、机器润滑油和过期食品混合的气味,刻在鼻腔里甩不掉。” 心理防线的崩塌往往从细节开始,全艇没有自然光源,24小时人工照明让生物钟紊乱,有人会在“夜班”时突然对着钟表发呆。 因为分不清这是第几个凌晨三点。导航员的海图桌旁贴着家人照片,但三个月不能通讯的静默期里,照片上的孩子可能已经学会了新的单词。 最残酷的是空间记忆的扭曲:某艇员在返航后坦言,曾对着鱼雷发射管产生错觉,“觉得那黑洞洞的管口比舱室更宽敞”。这种幽闭恐惧症的变体,在密闭环境中以2%的日均增长率侵蚀着神经。 战术操作的高压让生理疲惫雪上加霜,导弹发射的“双人规则”要求两名军官同时转动相隔1.5米的钥匙,这种设计防止误操作,却让每次演练都成为体力考验。穿着30斤重的防护服完成动作,汗水会顺着面罩滴进衣领。 更不用说突发故障时的抢修:在倾斜15度的舱室里,电工需要用膝盖顶住管道,单手操作扳手,另一只手还要抓住扶手防止跌倒。某艇事故记录显示,80%的艇员骨折发生在第70天之后,因为肌肉耐力已接近极限。 对比太空站的半年驻留,潜艇的困境在于“动态的牢笼”。国际空间站的宇航员有舷窗看地球,有定期补给的新鲜水果,甚至能视频通话,但潜艇兵连上浮换气都可能暴露行踪。 海浪造成的颠簸让床铺像摇篮,却没有摇篮的温柔。某型核潜艇在南海遭遇台风时,舱内物品飞溅,3名艇员被甩骨折。这种持续的物理震荡,比太空的失重更消耗体能。 1986年中国403艇的90天纪录背后,是全员平均减重6公斤、23人出现心律不齐的代价。返航时,有人盯着码头的阳光流泪,有人抱着舷梯呕吐。 不是因为感动,而是长期黑暗后视网膜的刺痛。这些数据刻在海军医学档案里,提醒着所有人:当反应堆的铀棒还能坚持20年时,人类的肉体已经提前认输。 深海的寂静中,核动力的嗡鸣与艇员的心跳声形成奇妙共振。不是技术达不到永恒,而是人类的躯壳,终究扛不住三个月的钢铁囚笼。 那些提前返航的潜艇,不是输给了大海,而是败给了作为“碳基生物”的脆弱与坚韧。毕竟,能在幽闭中坚持90天的,已经是人类耐力的极限样本。

江上听风

致敬我们的潜艇官兵!致敬我们的人名子弟兵!守护共和国的安宁!