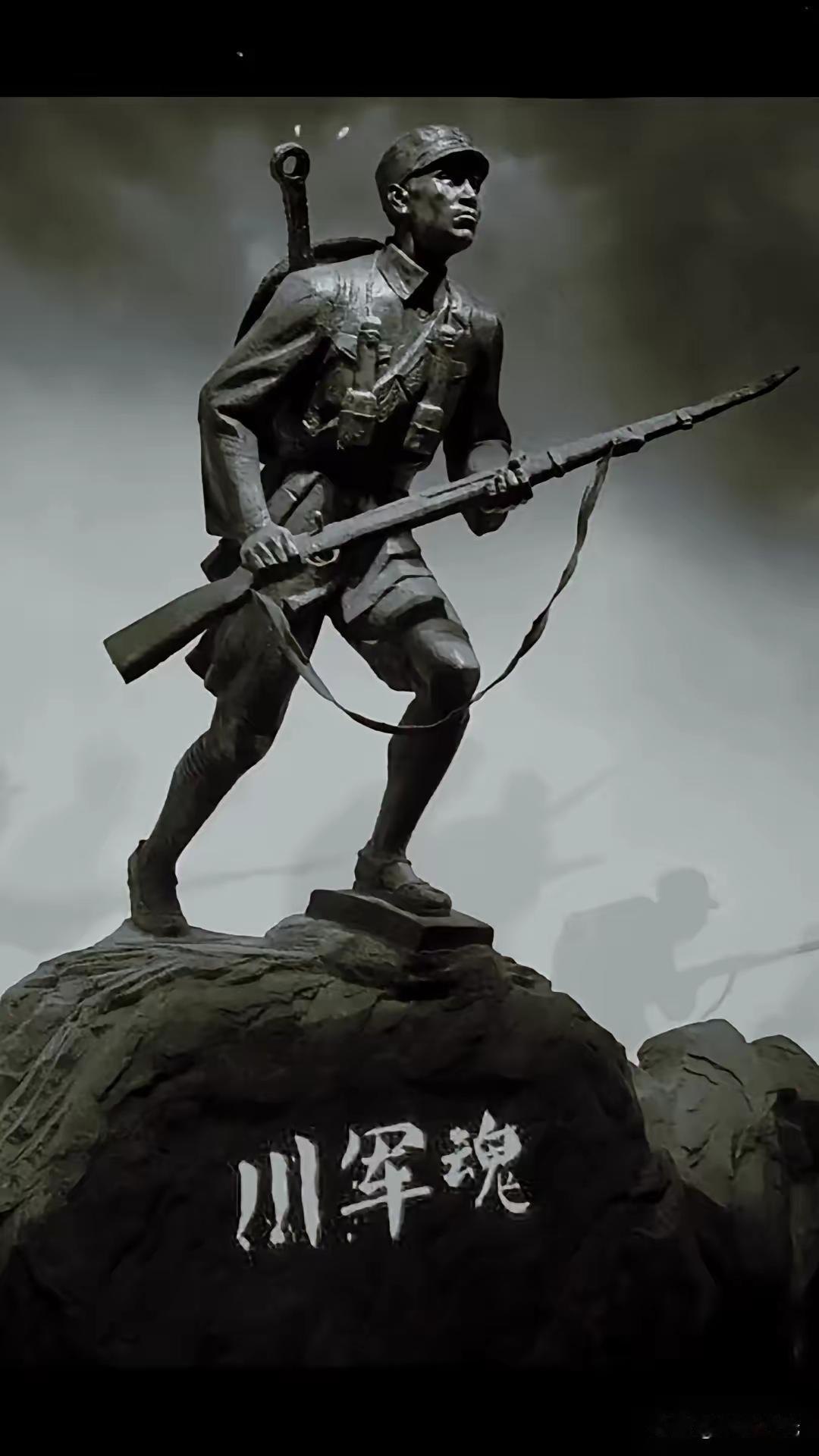

川军残兵背骨灰回川,路遇浑水袍哥劫道,老兵拿不出钱,含泪打开骨灰坛:这里装着我父和我儿,只求落叶归根,闻言3000袍哥百里相随 那是1938年深秋,豫鄂交界的山道上,风卷着枯叶打旋,天地间灰蒙蒙一片。老兵赵德胜佝偻着身子,背上的担子沉甸甸的,一头是个磨得发亮的青釉骨灰坛,另一头是个瘪下去的粗布包袱。他身上的川军军服早已破烂不堪,袖口和裤脚都打着补丁,露出的胳膊上缠着渗血的绷带,脸上的皱纹里嵌满了尘土,只有一双眼睛,透着一股子倔犟的光。 赵德胜是川军22集团军的一名上等兵,老家在四川南充的一个小山村。去年秋天,出川抗日的号角吹响,村里的汉子们热血沸腾,年过花甲的老父亲拄着拐杖找到征兵处,说自己年轻时当过团练,能扛枪打仗。 未满十六岁的儿子虎子,吵着闹着要跟爷爷一起去,说要杀鬼子,保家卫国。赵德胜拦不住,只好跟着父子俩一起穿上军装,踏上了出川的路。谁能想到,这一去,就是永别。台儿庄战役打得惨烈,父亲所在的连队死守阵地,子弹打光了就拼刺刀,最后全员殉国。 虎子跟着运输队送弹药,遭遇敌机轰炸,小小的身子被埋在了废墟里。赵德胜在尸堆里扒了三天三夜,才找到父亲的残肢和儿子的半截红领巾,他用战场上捡来的青釉坛子,把父子俩的骨灰装了进去,又简单包扎了自己的伤,就揣着仅有的几块银元,踏上了回川的路。 走到这条山道时,赵德胜身上的银元早就花光了,包袱里只剩半块干硬的窝头。他正踉跄着往前走,忽然从路边的树林里窜出几十个手持大刀长矛的汉子,个个头缠青帕,腰挎短枪,脸上带着凶神恶煞的狠劲。 为首的是个满脸络腮胡的壮汉,手里掂着一把鬼头刀,正是这一带的袍哥头子陈三爷。“此路是我开,此树是我栽,要想从此过,留下买路财!”陈三爷的嗓门洪亮,震得赵德胜耳膜发疼。 赵德胜停下脚步,放下肩上的担子,苦笑着摇头:“各位当家的,我是川军残兵,身上分文没有,只有这一坛骨灰,要带回四川老家安葬。” 陈三爷身后的袍哥们哄堂大笑,有人吹着口哨喊:“老东西,拿骨灰坛糊弄我们?搜他的包袱!” 几个汉子上前就要翻赵德胜的包袱,赵德胜猛地扑上去护住,眼眶一下子红了。他知道,这些浑水袍哥在乱世里混饭吃,什么事都做得出来,可他不能让父亲和儿子的骨灰受半点委屈。 这话一出,喧闹的山道瞬间安静了。陈三爷手里的鬼头刀“哐当”一声掉在地上,他死死盯着骨灰坛里的军牌和红领巾,身子剧烈地颤抖起来。 没人知道,陈三爷也是四川人,他的亲弟弟三年前也跟着川军出川,至今杳无音信,怕是早就埋骨他乡了。他拉起这支袍哥队伍,起初是为了在乱世里活下去,后来也劫过不少为富不仁的财主,可他从没想过,会劫到一个背着重孝的川军残兵。 陈三爷突然跪倒在地,朝着骨灰坛磕了三个响头,声音沙哑:“老哥哥,对不住了!” 他站起身,对着身后的弟兄们吼道:“兄弟们,我们都是四川人!川军出川三十万,死了二十万,他们抛头颅洒热血,为的是啥?为的是不让鬼子踏进四川一步!如今他们的尸骨回不了家,我们能眼睁睁看着吗?” 话音未落,几百个袍哥齐刷刷地跪倒在地,朝着骨灰坛磕头。 陈三爷当即下令,留下一部分人守着地盘,其余的人全部跟赵德胜回川。消息传开,附近几个山头的袍哥队伍也赶了过来,三天之内,竟聚集了三千多人。他们自发地组成了一支护送队,走在赵德胜身边,有人给他递干粮,有人给他换绷带,有人在前面探路,有人在后面殿后。遇到沿途的散兵游勇或者土匪,袍哥们就亮出家伙,吼着“川军的骨灰,谁敢动”,那些人一听是川军的人,大多不敢招惹。 一路上,赵德胜走在队伍中间,看着身边这些头缠青帕的汉子,眼眶总是湿的。他原本以为,自己要一个人孤零零地把父亲和儿子送回家,没想到,竟有这么多同乡陪着他。山道上,三千多人的队伍浩浩荡荡,却没人大声说话,只有脚步声和风声交织在一起。有人唱起了川军出川时的歌谣,调子苍凉,却透着一股子血性:“男儿立志出夔门,不灭倭奴誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。” 十几天后,队伍终于走到了四川边境。远远地看到家乡的青瓦房,赵德胜“扑通”一声跪倒在地,抱着骨灰坛放声大哭。三千袍哥也跟着跪下,朝着四川的方向磕了三个头。陈三爷走上前,递给赵德胜一袋银元:“老哥哥,这点钱,给两位英雄买块好坟地。” 赵德胜推辞不掉,含泪收下。 安葬完父亲和儿子的那天,赵德胜站在坟前,看着远处连绵的青山。他知道,父亲和儿子没有白死,他们的身后,有千千万万个四川人,守着这片土地,守着这份家国大义。乱世之中,有人为了活命落草为寇,有人为了信仰血染沙场,可刻在川人骨子里的情义与担当,从来没有变过。 三千袍哥百里相随,不是一时冲动,是对英雄的敬畏,是对故土的眷恋,是刻在血脉里的家国情怀。这份沉甸甸的情义,比山重,比海深,值得我们永远铭记。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。