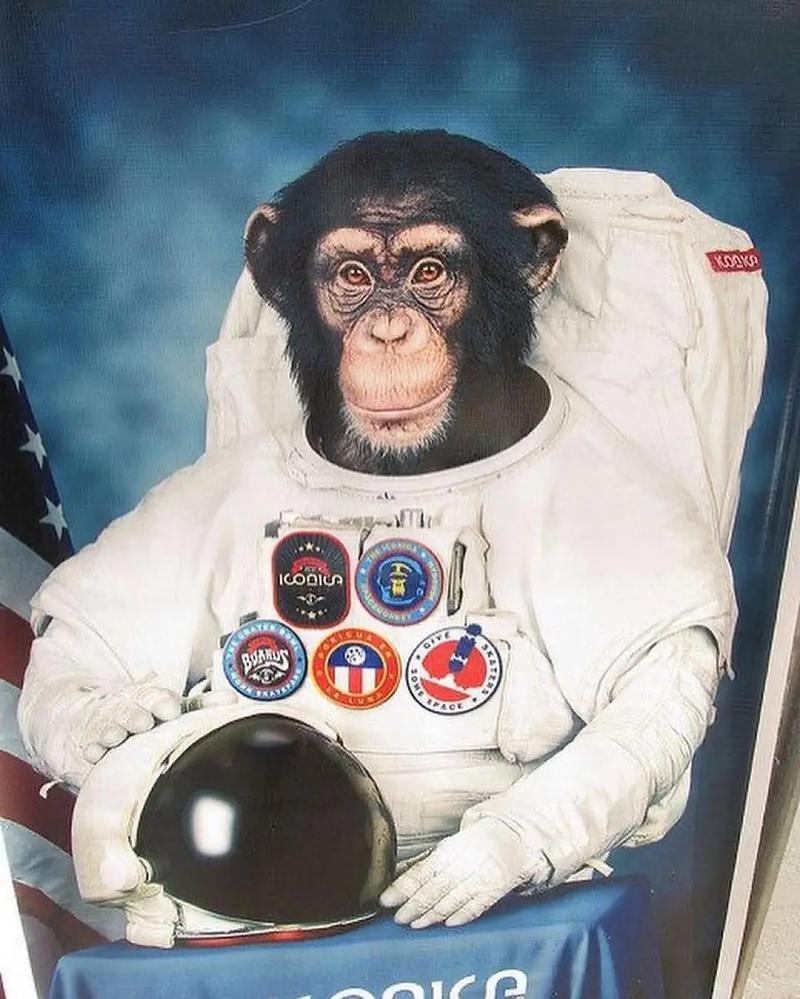

1961年,美国将一只黑猩猩送上了太空,16分钟回到地球以后,发现他没啥毛病,还把苹果橘子吃得嘎嘎香,但没过多久,就发现他很不对劲,最终活到25岁就嘎了。这是为啥?这只黑猩猩名叫哈姆。1958年,美国国家航空航天局(NASA)启动了“水星计划”,目标是将人类送入太空并安全返回。但在当时,人类对太空环境的认知几乎为零——失重会导致器官错位吗?宇宙辐射会摧毁细胞吗?火箭加速时的巨大过载会压碎骨骼吗?这些未知的风险,让NASA决定先让动物“探路”。在西非的喀麦隆,一群刚满2岁的黑猩猩被捕获,随后辗转来到美国新墨西哥州的霍洛曼空军基地。它们中的40只被选中,成为“太空候选者”,哈姆就是其中之一。在这里,一场为期两年的“魔鬼训练”正式开始。训练师们为黑猩猩设计了一套严苛的测试体系。每天,哈姆和同伴们要坐在模拟火箭舱内,面对闪烁的灯光和刺耳的声音。当蓝色灯光亮起时,它们必须在5秒内按下对应的杠杆,否则就会遭到电击;如果成功完成,就能得到一颗葡萄作为奖励。这个看似简单的任务,实则是在模拟太空紧急情况——在火箭出现故障时,宇航员必须在极短时间内做出反应。在最初的训练中,黑猩猩们普遍表现得焦躁不安。训练师回忆:“它似乎能理解规则,第一次被电击后,下次看到灯光就会立刻伸手,眼神里没有恐惧,只有专注。”三个月后,哈姆的反应速度已经远超同伴。在100次测试中,它的正确率达到90%,而其他黑猩猩平均只有65%。更重要的是,当训练强度增加——比如同时亮起多盏灯、缩短反应时间至3秒,甚至在模拟过载环境下测试时,哈姆依然能保持稳定发挥。有一次,模拟舱突然剧烈震动,旁边的黑猩猩吓得屎尿齐流,哈姆却在摇晃中精准按下了杠杆,随后淡定地接过葡萄,仿佛什么都没发生。更关键的是,它的性格异常沉稳。在一次突然响起的火警警报中,所有黑猩猩都陷入混乱,只有哈姆冷静地爬到舱内最高处,观察周围的情况。这种临危不乱的特质,正是NASA最看重的品质。1960年夏天,经过24个月的筛选,哈姆最终被选中。NASA的一份内部报告写道:“编号65号(哈姆)在12项指标中均位列第一,其神经反应速度和心理稳定性,足以应对太空任务的挑战。”1961年1月31日早晨,哈姆被工作人员从笼子里抱出来,穿上特制的橡胶宇航服。它的爪子被固定在操作杆上,身上贴满了监测生命体征的电极。当被送入火箭舱时,哈姆突然抓住训练师的手,发出低沉的呜咽声。这是两年来,它第一次表现出对人类的依赖。上午10点35分,火箭准时发射。在起飞后的1.8秒内,哈姆承受了7.1倍重力的过载,相当于被7个自己的体重压在身上。舱内的记录仪显示,它的心率从每分钟100次飙升至200次,但手指依然在灯光亮起时准确按下了杠杆。当火箭到达187公里的高空时,逃逸塔分离,太空舱进入失重状态。哈姆漂浮在舱内,第一次体验到了“无重力”的感觉。记录仪捕捉到一个细节:它低头看了看自己悬在空中的爪子,似乎有些困惑,随后伸手抓住了漂浮的葡萄,慢悠悠地吃了起来。16分钟后,太空舱溅落在大西洋上。当回收人员打开舱门时,所有人都松了一口气——哈姆不仅活着,而且看起来状态不错。它对着镜头龇牙咧嘴,接过工作人员递来的苹果和橘子,狼吞虎咽地吃了起来,汁水顺着嘴角流下,仿佛在庆祝自己的“凯旋”。当时的媒体争相报道这一“奇迹”,《纽约时报》的标题写道:“黑猩猩哈姆从太空归来,胃口好得惊人!”NASA官员更是高调宣布:“这次任务证明,灵长类动物能在太空存活,人类登月指日可待。”但没人注意到,在返回地面的体检中,医生发现哈姆的体温升高了1.5℃,血压也出现了异常波动。更令人担忧的是,它的左心室有轻微肿大——这是心脏在对抗过载时留下的痕迹。只是在当时的一片欢呼中,这些细节被轻易忽略了。完成任务后,哈姆并没有得到想象中的“退休生活”。它先是被送到华盛顿国家动物园,成了一个活标本。动物园的工作人员回忆:“哈姆变得越来越孤僻,它会整天坐在角落,用爪子堵住耳朵,拒绝进食。只有当有人提起‘葡萄’时,它才会偶尔抬头。”更糟糕的是,它的健康状况在悄悄恶化。1963年,医生发现它患上了慢性肾病,这与长期的压力和辐射暴露密切相关。1965年,哈姆被转移到北卡罗来纳州的一家动物园。在这里,它终于摆脱了“明星”的光环,却也彻底失去了自由。它的活动空间从模拟舱变成了一个10平方米的笼子,每天能做的只有绕着笼子踱步,或者用头撞击栏杆。1983年1月18日,哈姆在睡梦中停止了呼吸,享年25岁。而野生黑猩猩的平均寿命是40岁,人工饲养的黑猩猩甚至能活到50岁。解剖报告显示,它的体内布满了陈旧性损伤:脊柱因为长期承受过载而变形,肝脏和肾脏有明显的纤维化,细胞中检测出的辐射剂量是正常黑猩猩的3倍。如今,在新墨西哥州的国际太空名人堂里,哈姆的雕像与加加林、阿姆斯特朗的雕像并排而立。雕像底座上刻着一句话:“每一次升空,都有生命在默默承受代价。”