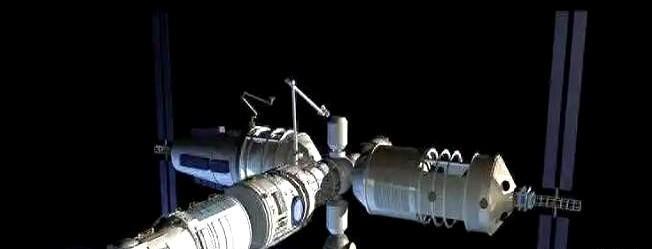

“空间站不允许使用中文!这是国际惯例!”2021年,一向傲慢嚣张的美国跑到中国面前叫嚣,可这次中国却没有再惯着他,直接回怼:“与美国无关的事少来插嘴!”从历史上看,各国自己造的空间站,用本国语言才是常态。美国第一个空间站“天空实验室”里全是英文标识,苏联的“礼炮号”和“和平号”空间站用的是俄语。中国空间站核心舱“天和”、实验舱“问天”“梦天”,这些名字都是中文,操作界面也全是汉字,这是咱们的主权,谁也管不着。1967年生效的《外层空间条约》里明明白白写着:各国可以自由探索太空,不受歧视,而且对自己的航天器有完全管辖权。也就是说,中国有权决定空间站用啥语言。美国总说“国际惯例”,但他们自己在国际空间站里,可从来没强迫俄罗斯改用英语。俄罗斯宇航员在ISS里用俄语操作、写日志,美国也没反对,这不就是典型的双重标准。说到这儿,就得提提美国那套霸道逻辑了。2011年,美国国会通过“沃尔夫条款”,禁止NASA和中国在航天领域合作,连中国科学家去美国参加学术会议都不行。结果中国被逼得自力更生,反而走出了一条独立自主的航天路。从“嫦娥”探月到“天问”火星,从“北斗”导航到“天宫”空间站,中国航天一步步从跟跑到领跑,美国现在眼红了,又想回来占便宜,哪有这么好的事儿?更可笑的是,美国一边嚷嚷着“国际惯例”,一边自己破坏规则。2021年,中国空间站还在建设的时候,美国国务院发言人就跳出来说“中国应该用英文”,理由是“方便国际合作”。可中国早就和联合国外空司签了协议,欢迎各国参与空间站实验,但前提是得遵守中国的规则。欧洲航天局的航天员早就开始学中文了,意大利航天员萨曼莎・克里斯托福雷蒂还在社交媒体上用中国古文感叹宇宙之美。就连巴基斯坦,都和中国签了协议,要派航天员来中国接受培训,未来还要进驻空间站。这些国家都没觉得中文是障碍,美国凭啥替别人操心?国际空间站已经超期服役多年,故障不断,预计2030年就要退役。而中国空间站2022年全面建成,现在已经成了国际航天合作的新平台。截至2025年,中国已经和50多个国家、国际组织签了近200份航天合作协议,其中和非洲国家就有23项。埃及、南非这些国家不仅参与了中国的月球探测项目,还计划和中国一起建国际月球科研站。反观美国,受限于“沃尔夫条款”,连中国嫦娥六号带回来的月壤样品都拿不到,只能眼巴巴看着其他国家和中国合作。有人可能会问,用中文会不会影响国际合作?答案是根本不会。就像俄罗斯在ISS用俄语,其他国家的航天员照样得学俄语才能上去。中国空间站也一样,想来合作没问题,但得尊重我们的规则。2025年,巴基斯坦航天员就要来中国接受系统训练,学习中文操作、参与科学实验。这就好比你去朋友家做客,朋友用方言和你聊天,你要是真心想交流,自然会去学,而不是让朋友改说普通话。美国现在的处境有点尴尬。他们一边嚷嚷着“国际惯例”,一边自己搞技术封锁;一边想和中国合作,一边又不肯废除“沃尔夫条款”。2023年,NASA局长比尔・纳尔逊公开表示“希望和中国合作”,但转头又支持“沃尔夫条款”永久化。这种矛盾的态度,说白了就是既想占便宜,又放不下身段。可中国航天早就不是当年那个任人拿捏的“学生”了,我们有能力、有底气在太空领域挺直腰杆说话。现在中国空间站的水平一点不比国际空间站差。2024年,中国在空间站里完成了水稻“从种子到种子”的全生命周期培养,这在国际上还是第一次。还有斑马鱼繁殖实验,不仅在轨养了43天,还成功产下了鱼卵。这些成果,靠的是中国自主研发的技术,和美国没啥关系。更重要的是,中国空间站对所有国家开放,不管是发达国家还是发展中国家,只要有诚意合作,我们都欢迎。这种开放包容的态度,和美国的“技术霸权”形成了鲜明对比。说到底,美国指责中国空间站用中文,根本不是啥“国际惯例”的问题,而是赤裸裸的政治打压。他们害怕中国在太空领域崛起,威胁到自己的主导地位。但历史已经证明,封锁和打压从来阻挡不了中国科技的进步。从“两弹一星”到载人航天,从北斗导航到空间站,中国航天每一次突破,都是在外部压力下实现的。这一次也不例外,中国空间站不仅会用中文,还会让中文成为太空探索的重要语言之一。中国航天的发展,从来不是为了和谁竞争,而是为了探索宇宙、造福人类。我们欢迎国际合作,但合作的前提是平等和尊重。美国如果真的想参与中国空间站的项目,首先得放下傲慢,废除那些不合理的条款。