“我是美国人,不是中国的科学家!”七年前,钱永健堂堂钱学森的侄子,公开表明身份,

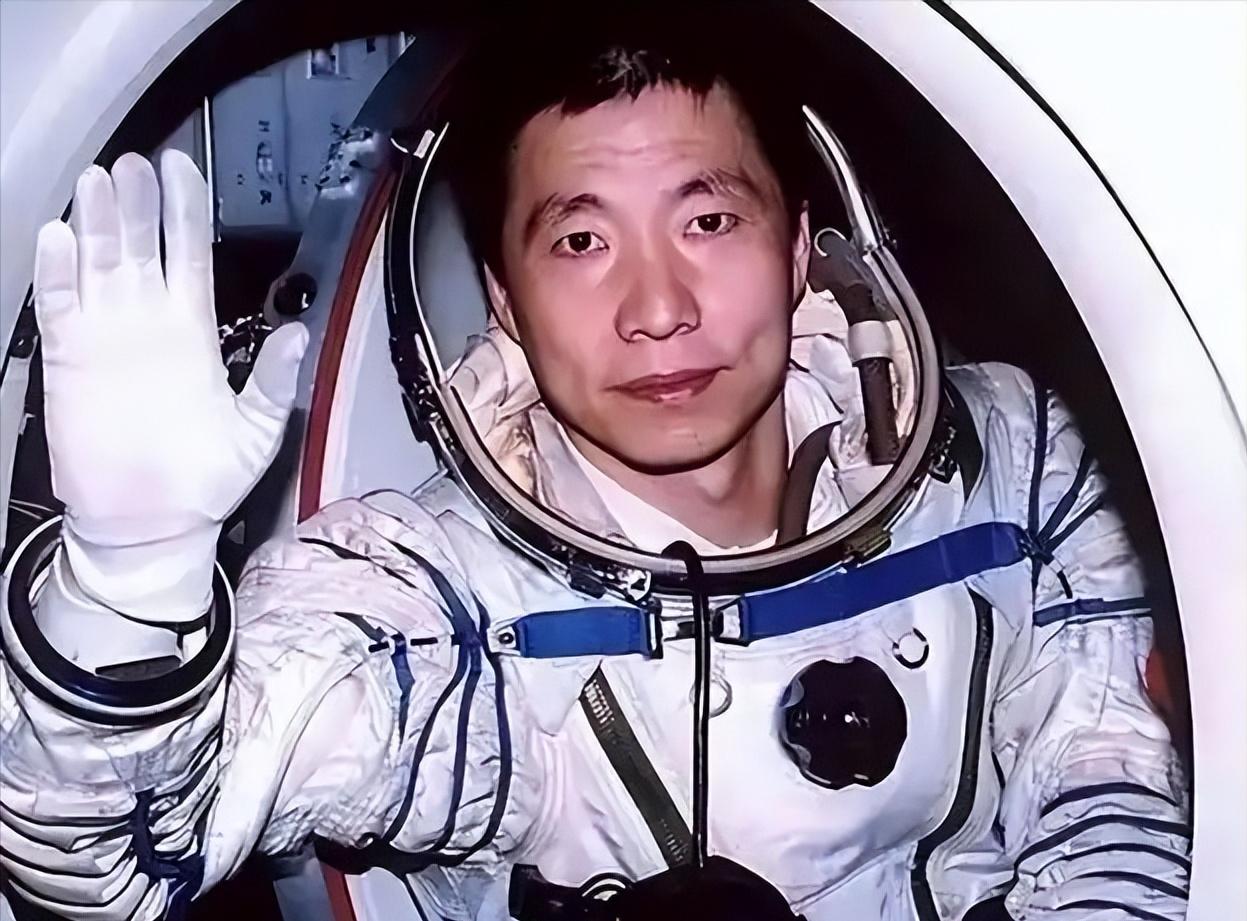

“我是美国人,不是中国的科学家!”七年前,钱永健堂堂钱学森的侄子,公开表明身份,他当时还强调,“成功的科学家离不开开放自由的环境。”这话一出,让很多人心里七上八下,尤其是在华人圈里,引起了不小的波澜,毕竟钱永健背靠的家族背景,实在让这句话更具分量,钱学森,中国航天之父,是那个年代爱国科学家的代表,可钱永健选择了另一条路。事情还得从钱永健的家族说起,钱学森和他的堂兄钱学榘是青梅竹马,两人一起长大、一起赴美求学,都是学航天的。钱学森一直怀着一颗报效祖国的心,留在美国几年后,放弃优厚条件,回到新中国,成为中国航天的奠基人。钱学榘那边情况有点复杂,他曾在国民党政府下参与飞机制造,亲眼看着体制的腐败和内耗,渐渐失望,最终选择留在美国,没再回头。钱永健就是钱学榘的儿子,生在美国,妈妈也是美国人,纯正的美式教育环境让他对中国文化很陌生,中文说得磕磕绊绊。家里对中国的记忆,更多是父亲带过来的些许故事,而不是深刻的认同感。2009年,钱永健拿了诺贝尔化学奖,他的团队把荧光蛋白技术推向了巅峰,推动了生物科学的革命。领奖之后,他在台湾的一场演讲中,把自己标榜为“美国科学家”,还说科学家的成功离不开开放自由的环境。他说得直白又有力,让不少人反思:科学和国籍到底有什么关系?钱永健的选择合情合理,因为他的成长环境、生活经历和家庭背景早已决定了他的认同。他不是背弃什么,只是在讲自己的故事,钱学森的选择放在那个年代显得豪迈和无悔,钱永健的选择则是现实且理性,两代人,两个世界,不同的选择里都藏着真情。那么你觉得,科学家的国籍身份重要吗?一个科学家到底应当以什么为根基?他们是血脉的延续,还是社会环境的产物?讲真,科学这东西,本来就不该被国家边界锁死,钱永健说得很对,开放的社会才有创新的土壤。想想那些顶尖的实验室,国际合作才是常态,成果归全人类,钱永健的经历告诉我们,科学家的身份认同和成就背后,是生活环境和思想自由的决定力。身份认同不仅靠血缘,更靠文化和经历,钱学森当年舍弃国外优渥待遇,选择回国,是时代造就了他的选择;钱永健则是在美国的自由氛围中成长,自然而然地认同那里,两种选择没有对错,只有适合与否。这背后还有一个很现实的问题,任何国家的科学进步都需要包容和开放,靠什么都封闭不前,靠什么都打压人才,最后都难有大作为。科学没有民族界限,真正属于的是人类共同的未来,尊重每个科学家的选择,才是真正对科学的尊重。从钱永健到钱学森,两代人的故事,告诉我们:科学家的身份不是护照上的国名,而是他们心里头那片能自由思考、勇于创新的天空,给科学家自由,让思想飞翔,才是科技发展的根本。你怎么看?科学家的归属,是选择国家还是选择自由?欢迎留言聊聊,“科学没有国界,科学家有选择,真正的边界是思想的开放。”