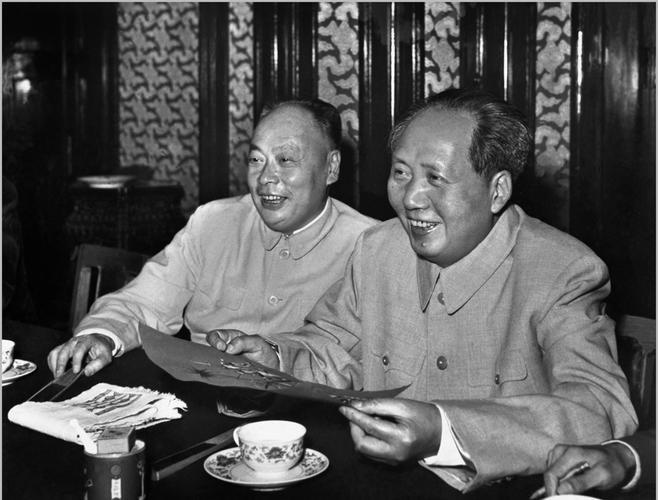

1950年,周总理提议将入朝参加作战的军队命名为“支援军”,遭到了黄炎培的反对。他表示:“师出要有名,不能名不正则言不顺。得要有个正义之名,仗才好打。” 1950年,随着朝鲜战争的爆发,中国面临了是否出兵的重大抉择。这一年,不仅是战略决策的转折点,也是政治领导人物间交锋的舞台。毛泽东主席和周恩来总理决策之中,存在着一位重要的政治顾问与批评者——黄炎培。黄炎培,一位深受尊重的教育家和政治活动家,与中国共产党有着复杂而深远的联系。自20世纪初参与政治以来,黄炎培不仅在教育领域留下深刻烙印,也在政治改革和民主运动中扮演了积极角色。 1950年的一个寒冷深秋的夜晚,中南海的灯火通明,紧张而沉重的空气笼罩在这座历史悠久的建筑群中。中央政治局的领导们聚集在一间宽敞的会议室里,讨论着关乎国家安全和国际形势的重大决策。墙角的壁炉里燃烧着柴火,偶尔爆出几声轻微的响声,映照出在场人物紧张的面庞。 周恩来总理站在会议室的前端,他的面前摆放着一份地图和几份文件。他平静地向在座的领导们说明了关于军队命名的提案,声音中带着不容置疑的坚定:“考虑到目前国际形势的复杂性,我们提议将即将入朝的军队命名为‘支援军’,这样可以在一定程度上减少直接对抗的风险。” 就在周恩来总理话音刚落,会议室的一角传来了黄炎培的声音,他缓缓站起身来,面色严肃:“周总理,我对这个命名有异议。”所有的目光都转向了他,会议室内的气氛骤然紧张。 黄炎培环顾四周,继续说道:“我理解中央的考虑,但我们必须认识到,军队的命名不仅是一个策略问题,更是一个道义问题。‘支援军’这个名称太过笼统且缺乏指向性,难以凝聚人心和传递我们的正义立场。” 周恩来听后,面色平静地点了点头,示意黄炎培继续发言。黄炎培走到地图前,指着朝鲜半岛:“我们的军队将在这里与敌人直接对抗,他们不仅仅是支援者,更是抗争者。我们需要一个更具正义和激励性的名称,来体现我们的立场和决心。” 毛泽东主席此时也插入话题:“黄老的意见很有道理,周总理,我们需要重新考虑这个问题。”毛主席的声音低沉而有力,使得会议室内的气氛更加凝重。 会议室内陷入了短暂的沉默,领导们互相交换着意见的目光,思考着黄炎培的建议。毛泽东轻轻敲了敲桌子,打破了沉默:“我们的兵团是人民的兵团,他们是自愿前去支援朝鲜人民的。我们是否可以从这个角度来重新命名?” 周恩来点了点头,表示认同。他回到自己的座位,沉思了片刻,然后说:“如果我们称之为‘志愿军’,是否更能体现我们军队的性质和使命?” 黄炎培听后,面露微笑,他赞同地点头:“‘志愿军’,这个名字好,既表明了我们的军队是自愿参战,也避免了直接的国际政治冲突,更重要的是,它传递了一种正义的力量。” 随着会议的深入,每一声讨论的声波都像是一颗颗深邃的棋子,在这悬重的政治棋盘上逐步落定。空气中弥漫着一种沉甸甸的历史责任感,仿佛每个字眼都背负着未来的命运。毛泽东在这紧张的气氛中宣布了决定:“那就定为‘中国人民志愿军’,以表明我们是在朝鲜人民需要时,自愿前去助战的。”这句话仿佛是一阵春风,吹散了会议室内累积的压抑,带来了一片明亮的光芒。在场的所有领导人都露出了释然的表情,仿佛一块沉重的负担被轻轻放下,脸上的满意之情溢于言表。 黄炎培站在那里,望着这一切,内心深处不禁泛起一丝温暖。这个决定不仅证明了他的建议被接受,更重要的是,它象征着中国对这场战争正义性的高度自信和明确立场。他深知,这个名称的背后,是中国人民对和平的渴望和对侵略的坚决反抗,是正义与和平的双重誓言。 随后的日子里,黄炎培继续他的政治生涯,这个新的军队名称成为了他政治职业中的一个亮点。作为一名资深的政治顾问和民主人士,黄炎培积极参与到新中国的政治建设中。他不仅在各种政策制定的讨论会上提出宝贵的意见,还在多个国家重大决策的背后,起到了不可或缺的作用。他的建议往往都富有前瞻性和战略眼光,为中国的政治和社会发展添加了许多稳定和进步的元素。 在新中国建设的浪潮中,黄炎培并没有局限于他的政治角色。他继续推广和实践他的教育理念,坚信教育是社会改革的基石。他倡导的多项教育改革在新中国得到了实施,许多基于他原理的教育机构如雨后春笋般涌现,培养了无数的人才,这些人才后来成为了推动中国现代化的中坚力量。 黄炎培晚年虽然充满了挑战,新中国的政治环境和社会结构在不断变化,但他始终保持着对国家的忠诚和对政策的独到见解。即便在生活中遇到了无数的困难和挑战,他也从未放弃过对国家和人民的服务。1965年,黄炎培因病去世,他那不懈的努力和卓越的贡献在中国的政治舞台上留下了不可磨灭的痕迹。