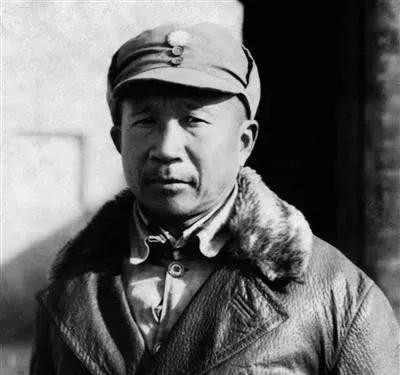

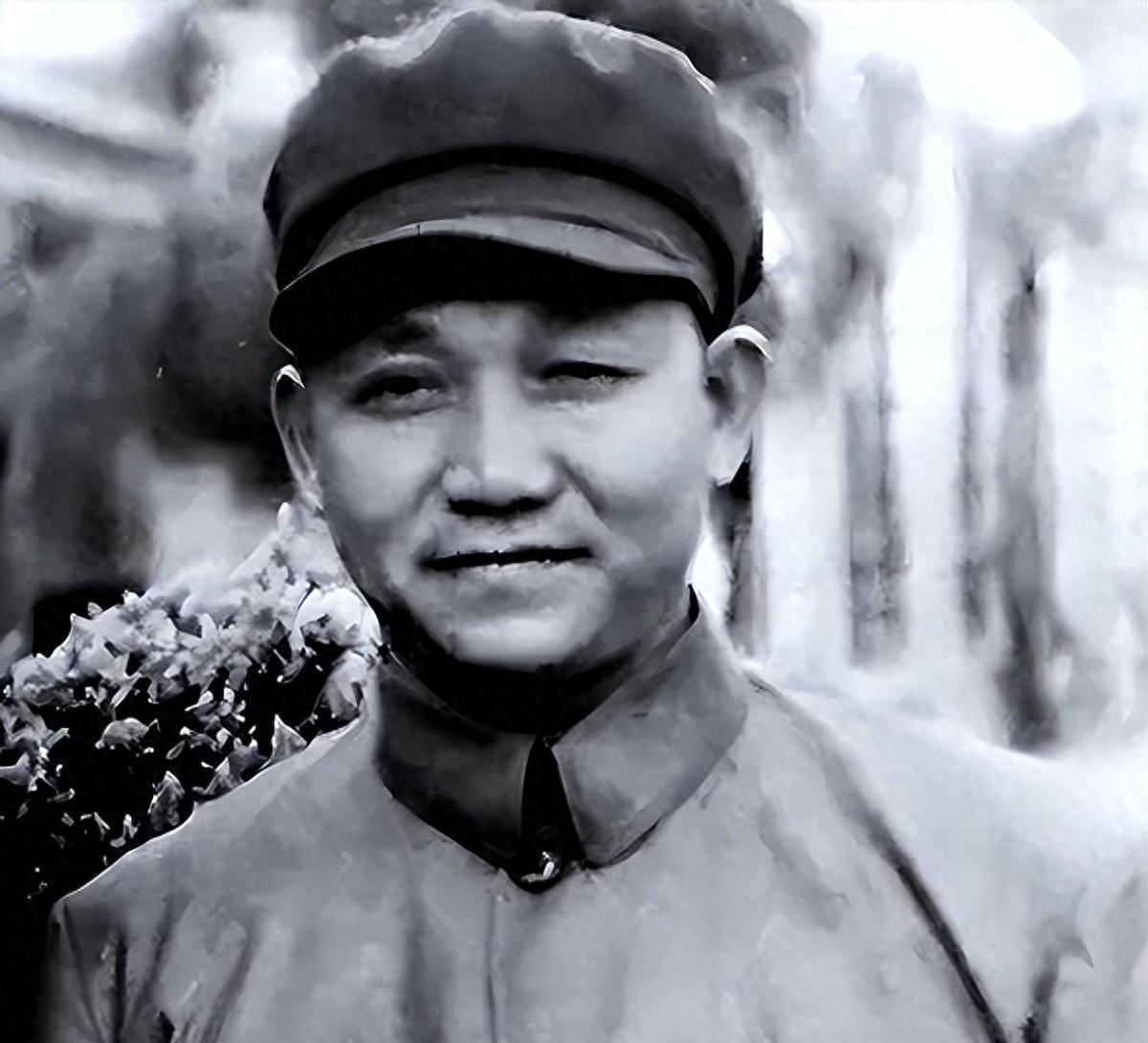

1969 年,第 47 军军长黎原少将听闻:“有位老首长被‘疏散’来长沙,正坐飞机赶来。”消息传开,不少干部怕惹麻烦,纷纷退避三舍。黎军长毫不犹豫决定亲自迎接。秘书跟在一旁,忧心忡忡劝道:“军长,这形势复杂,您得跟老首长保持距离啊。” 当时,中苏关系紧张到了冰点,珍宝岛的炮声仿佛还在耳边回响。备战、备荒、为人民的口号响彻云霄,一份一号令随之下达,要求老帅们紧急疏散,以防不测。 叶剑英元帅这位共和国的奠基人之一,就这样被安排到了湖南长沙。 长沙顿时暗流涌动,气氛微妙。迎接一位从中心下放来的元帅,是表达敬重还是引火烧身?没人敢赌。于是,公务繁忙、家中有事成了最体面的借口。 然而,黎原将军压根就没想过这些弯弯绕绕。他只知道,来的是他的老首长,是那个在革命道路上指引过他的前辈。 他的秘书劝他,他那些关系不错的战友也找理由推脱,可黎原听完,火气噌地一下就上来了。他瞪着眼,几乎是吼着说:“老首长为国家九死一生,现在他老人家来了,我们躲着算怎么回事?忘恩负义!” 黎原这个人,得从他的起点看起。他原名叫关俊彦,河南息县一个普通农民家庭的孩子。1934年,国家危亡之际,他投笔从戎,考进了南京陆军军官学校,成了黄埔十一期生。 在那个年代,这可是正儿八经的天子门生,前途无量。他接受的是最先进的德式军事训练,教官是德国人,武器是德国造,连正步都是德式的。 毕业后,他立马就参加了淞沪会战,在最惨烈的阵地上跟日本人拼过命。 可就是这样一个国民党嫡系军官,却在1938年做出了一个惊人的决定,脱离旧军队,奔赴延安。为什么?因为他看透了。 用他后来在回忆录里的话说,国民党军队的连长向他抱怨:“当兵的不发饷,就带不住……跟敌军打仗吃亏太大了,不知哪天就会被打死。真还不如回家卖豆腐自在呀。” 连军官都这么想,这仗还怎么打?这个国还怎么救?于是,他毅然投奔了我党,在延安,他找到了真正的信仰。 从那一刻起,黎原就成了一名真正的革命军人。他在南泥湾抡过锄头,把荒地变成粮仓,他在黑山阻击战的前沿阵地,亲自端枪顶着数倍于己的敌人猛攻,硬是为辽沈战役的胜利撕开了一道口子。 到了朝鲜战场,他已经是140师师长。面对武装到牙齿的美军王牌骑一师,他沉着冷静,甚至能在指挥所里一边下象棋一边指挥战斗。 他首创的坑道战术,让美军的飞机大炮优势尽失,硬生生把阵地往前推进了十几公里,打得彭司令员通报表扬。 这样一个从枪林弹雨中闯出来、在生死线上滚过无数回的铁血将领,他的世界里,黑白分明,情义千金。他认的理,就是忠诚和道义。 所以,当叶帅的飞机降落在长沙机场,舷梯下只站着黎原孤零零一个人的时候,叶帅的意外与欣慰可想而知。那一刻,所有的风雨,仿佛都被这个挺拔的身影挡在了身后。 他时常去看望叶帅,陪着散步、聊天,聊过去的战火纷飞,也聊眼下的风雨飘摇。 这份情义,叶帅记了一辈子。他后来动情地回忆:“那时敢接近我的人不多,黎原是个例外。” 然而,黎原的正直与担当,却在十多年后给他带来了意想不到的麻烦。1981年,他因为一篇几年前发表的、在当时看再正常不过的称赞的文章,阻碍了他当选十二大代表。 就在黎原百口莫辩之际,一封来自叶帅的亲笔信送到了总政和中组部。叶帅在信中力证黎原对党忠诚,敢于担当,并郑重提起了1969年长沙那段往事,他说:“黎原同志在逆境中坚守原则,比锦上添花更见品格。” 这封信的分量,重逾千钧,它是对黎原人品的最高背书。它告诉所有人,评价一个干部,不能只看他说了什么,更要看他在关键时刻做了什么。 尽管最终黎原还是未能当选代表,转任全国政协委员,履历永远停在了那个争议的节点。但对他而言,或许这并不重要。他一生追求的,从来不是官位的高低,而是一种内心的坦荡和无愧。 信息来源:《黎原回忆录》 #MCN双量进阶计划#