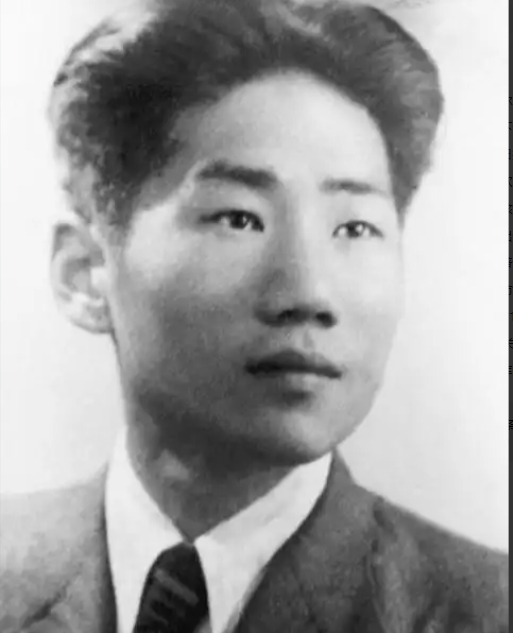

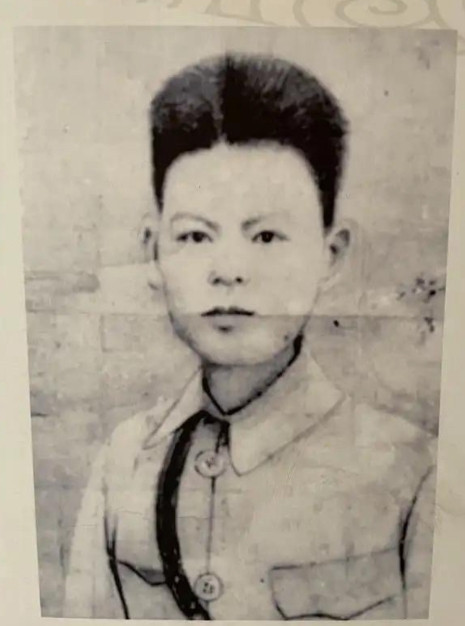

1955年,中央派人前往朝鲜将毛岸英坟墓迁往烈士陵园,可当大家刚开始挖,就突然跑过来一名妇女挡住了他们,并表示:这是我儿子的坟,不能迁走! 1955年春,朝鲜桧仓郡山坡上的金达莱花刚刚绽放,泥土尚湿,一支中国志愿军小队带着铁锹来到这里,他们的任务是将一位烈士的遗骨迁入刚刚建成的烈士陵园。 山风轻拂,队伍在低语中肃立,一锹土正待落下,山路尽头却传来急促脚步,一个身披粗布围裙的老妇人跌撞而来,扑倒在墓前,双手插入泥土中,死死护住那块无名的墓碑。 她的神情悲切,语调颤抖,紧紧攥住墓地边缘不放,仿佛整个身体都与这座小小的坟茔连为一体。 这片山坡原是志愿军临时安葬地之一,岁月斑驳,碑石无字,静默了五年,迁葬任务原本平静展开,此刻被老妇人的举动打破,现场士兵神情惊愕,他们未曾预料会有人为这座看似无人知晓的坟墓流泪守护。 调查随之展开,士兵们回忆起村落中流传的故事,一名志愿军曾在战火中救下一位朝鲜小女孩,他从烈火中抱出孩子,衣襟焦黑,满身灰烬,转身便归入队伍,不留姓名。 老人名叫朴真真,是那孩子的祖母,五年前,空袭将她家夷为平地,烈焰吞噬屋梁时,她几乎绝望地眼看孙女困在屋中,就在那时,一名穿着普通军装的中国青年冒着浓烟冲入火场。 村民后来说他背部烧伤严重,但始终将孩子护在胸前,自那日以后,朴真真再未见过他,却常在坟前摆放野花,口中低念那句不曾完整记下的中文名字,她说那是她的“儿子”,她认了这份命债,一生为他守墓。 这位无名烈士的真实身份,是毛岸英,他以“刘秘书”化名随志愿军入朝,担任司令部参谋,从未对外提起自己的出身,他穿普通军服,与士兵共食共眠,常深入村庄慰问百姓,帮老人挑水,帮孩子分粮。 他不拒泥泞、不避危险,即便身为军中机要人员,他依旧坚持在每次空袭后第一时间前往灾区,直至1950年11月25日,被美军燃烧弹击中,壮烈牺牲。 消息传至北京,毛泽东沉默许久,独自坐于菊香书屋,终未召开追悼会,他的回应仅有八字:“青山处处埋忠骨,” 军委曾建议将毛岸英遗体运回国内,彭德怀上书劝阻,称其身份虽特殊,却应与烈士同眠朝鲜,毛泽东批复同意,他明白,作为国家主席的父亲,不能以私情破坏对战士平等的承诺。 此刻站在墓前的朴真真听闻真相,泪水如注,她久久不语,缓缓起身,面朝祖国方向深深一鞠躬,然后转身,对着那块墓碑再拜。 这一礼,是她献给那个曾经从火海中救出自己亲人的年轻人,也是献给那个隐姓埋名、将生命埋进异国山岭的中国战士。 迁墓最终进行,毛岸英被安葬于桧仓志愿军烈士陵园,与133位战友一同长眠,陵园共有237级台阶,象征237万志愿军将士,石阶蜿蜒如天梯,仿佛通向当年战火洗礼过的历史高地。 碑前花岗岩石上,仅刻“毛岸英烈士之墓”,没有官职、无显赫履历,只留下他曾属于人民军队的一员身份。 迁墓完成之后,朴真真与孙女仍每年步行至山坡旧址,继续清扫那个原来的墓地,她说她记得那孩子的背影,记得他没说完的话。 时至今日,山林松柏依旧繁茂,风吹过墓碑,仿佛当年的火光与脚步声仍在耳边回响,中国游客常在陵园中听见朝鲜老人在碑前低声诉说,诉说一位“儿子”的故事。 那座坟,不再是无名,它是民族情义的见证,是战火中一段跨越国界、无关血缘的守护,正是那一天的阻拦,让一段埋藏五年的记忆重见天日,也让更多人理解,什么叫真正的牺牲。 毛岸英没有回到故乡,但他早已被铭记在千千万万人的心中,他用生命留下了信仰的重量,也用静默回应了特权与荣耀的诱惑,他的坟,不是结束,是初心的起点。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——毛岸英遗体迁葬内情:守墓人为何不愿志愿军迁坟?