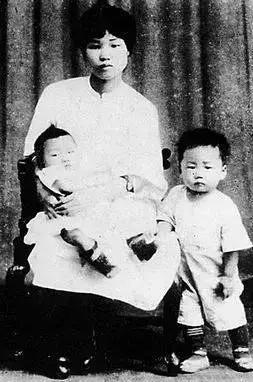

1930年,杨开慧受尽酷刑后,被敌人残忍杀害。但其实,她当时还有一口气,原本可以活下来。可是,因为一个农民,她的生命定格在了29岁…… 1930年深秋,长沙识字岭刑场,枪声响过后,一个年轻女人扑倒在荒草里。 泥土被她的双手抠出两个坑,血顺着草根蔓延。 但其实,她还没咽下最后一口气,只要送去救治,也许能活下来。 可负责补枪的士兵没有丝毫犹豫,又一声脆响,彻底带走了她的29岁。 这位年轻母亲,正是为革命奔走的杨开慧。 那时的湖南,被白色恐怖笼罩着。 清乡司令何键悬赏千元捉拿“毛泽东之妻杨氏”,各路密探四处潜伏。 一个名叫余连珊的探子,装作卖陶罐的小贩,在杨开慧家附近蹲守。 那天,杨开慧回家探望母亲和孩子,结果不幸暴露了,敌人带着清乡队冲进板仓,把她和长子毛岸英押进长沙司禁湾监狱。 八岁的毛岸英原本是过生日的,却被推进黑暗的牢房,母子俩的命运从此改写。 狱中的杨开慧没有惊慌和害怕,她穿着一件浅蓝色长衫,神情镇定。 面对敌人的质问,她毫不迟疑:“犯法的是何键,不是我。 ”审讯的人软硬兼施,明说只要她愿意公开脱离毛泽东,就能无罪释放。 她冷冷回答:“死不足惜,惟愿润之革命早日成功。” 这是杨开慧最后的倔强,也是最锋利的武器。 事实上,杨开慧并不是没有活路。 南京的章士钊、蔡元培等名士纷纷上书,请求暂缓处决。 国民党内部甚至有人认为,让杨开慧“悔过”比杀她更有价值。 只要她点头,监狱的大门随时会为她打开。 可是杨开慧很清楚,那样换来的不是生命,而是背叛。 对她来说,苟且偷生比死亡更难忍。 11月14日清晨,行刑队从清乡司令部押解她出发。 一路黄包车颠簸,杨开慧始终保持淡定和从容。 到达刑场时,杨开慧自己走下车,目光坚定,走向那片荒坟。 刽子手帅保云的驳壳枪响,杨开慧应声倒地,却还留着气息。 中午时分,卫兵禀报:“那个女人还没死”,监斩官立刻下令补枪。 于是,又一颗子弹射向她的身体,彻底结束了她短暂的一生。 杨开慧明明有机会继续陪伴年幼的孩子,却偏偏选择了死亡。 这不是被迫,而是主动。 她宁可用血去守护信仰,也不愿用背叛换取苟活。 她的选择,让敌人得到的不是一个悔过的例子,而是一个不灭的象征。 几十年后,历史的公正终于追上可恶的刽子手。 那个名叫姚楚忠的士兵,解放后藏匿多年,直到1970年在农场改造时,才吐露自己曾亲手开枪。 1974年,法院以反革命杀人罪判处他死刑。 迟来的枪声,给杨开慧一个交代,也给世人一个警醒,正义或许会迟到,但从不缺席。 杨开慧牺牲的消息传到江西,毛主席写下“开慧之死,百身莫赎”。 他寄出三十块银元,以儿子的名义为她立碑。 二十多年后,毛主席在《蝶恋花·答李淑一》开头写下那句:“我失骄杨君失柳。” 当章士钊问“骄”字为何不用“娇”时,毛主席回答:“女子为革命丢了性命,怎能不骄?” 这一个“骄”字,不只是丈夫的缅怀,更是对所有女性革命者的敬意。 1982年,修缮故居时,人们在砖缝里发现了杨开慧的七篇手稿,其中一封信写道: “我好像已经看见了死神,它那冷酷的面孔!说到死,本来我并不惧怕,且可以说是我喜欢的事。” 字里行间,没有丝毫怯懦,她早已把生死看淡,把命交给信仰,把未来交给后来人。 杨开慧不是因为是毛主席的妻子才被铭记,而是因为她本身就是一名坚贞的战士。 她被捕时,不仅守护着三个孩子,更护住了革命的火种。 可是,面对敌人的威胁和酷刑,她拒绝妥协时,守住了群体的信仰。 她倒下的时候,用的是血肉之躯撑起了民族的骨气。 1930年的那片秋风,吹散了杨开慧年轻的生命,却吹不灭她的精神。 她的名字,不只是烈士碑上的刻痕,更是后来无数人心里的灯火。 正是这一颗“骄杨”,倒下时化作了一片森林,让后来人知道: 信仰可以比生命更沉重,勇气可以比枪弹更锋利。 杨开慧用29年的短暂人生,证明了“宁死不屈”不是书本上的口号,而是真真实实的选择。 她的牺牲,不是终点,而是另一种开始。 因为有她和无数像她一样的革命者,中国才有了后来的黎明。