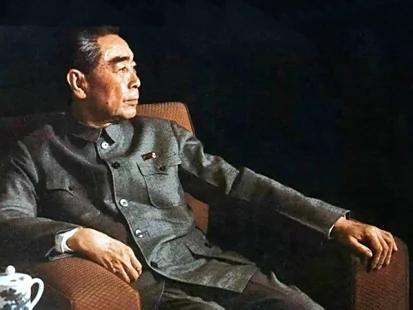

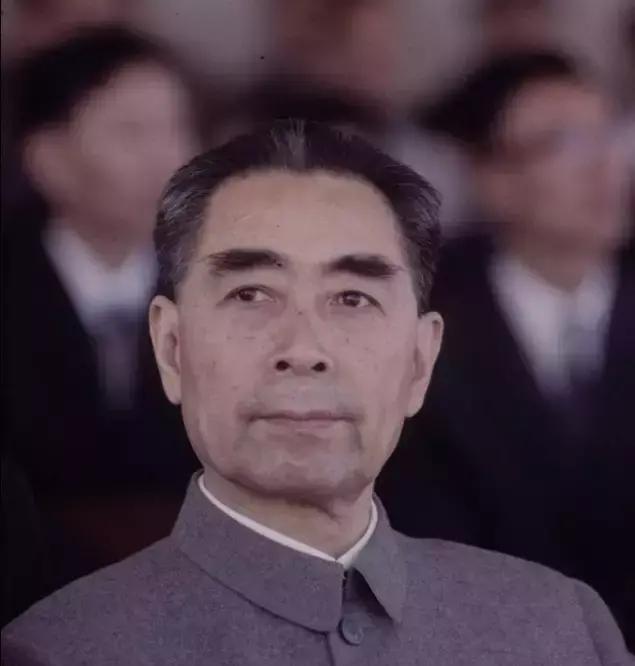

我党首个密电码“豪密”,由周总理亲自编写,以其党内化名“伍豪”命名,该密电码于工农红军及抗战到解放战争一直在使用,直至国民党败退台湾,始终未被破译 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1931年9月15日深夜,江西瑞金的一间土坯房里,电台操作员戴着耳机,手指在电键上有节奏地敲击着。耳机里突然传来期待已久的回音——上海党中央的电台终于接通了。 这是中国共产党历史上一个划时代的时刻,从这一夜开始,一套名为“豪密”的加密系统正式启用,它将在此后近二十年里,成为党的地下工作最可靠的通讯保障。 故事要从1927年说起,大革命失败后,白色恐怖笼罩全国,党的同志们被迫转入地下。那时候传递一份情报有多难?从上海送信到井冈山,交通员得装扮成货郎、商贩,背着包袱躲过层层关卡。 运气好的走一个月能到,运气不好的半路被搜查,人和情报一起暴露。更要命的是,等情报送到目的地,战场形势早就变了,指挥决策全都耽误了。 周恩来看到了这个致命弱点,1928年他去莫斯科参加中共六大,一到苏联就找共产国际商量:“我们急需无线电人才,能不能派人来学?” 共产国际同意了,挑选了毛齐华、伍云甫等六人进入专门的无线电训练班。周恩来亲自去看望他们:“国内的同志们都在等着你们的好消息。” 学成回国后,周恩来马上安排中央特科的李强和张沈川在上海秘密制造电台。那个年代搞这个有多难,买不到零件就去旧货市场淘,实在找不到的就自己动手做。 电烙铁、线圈、电子管,每个部件都来之不易。他们在法租界的亭子间里,白天拉上窗帘,晚上点着小灯,一点点组装调试。邻居问起来,就说是在修理收音机。 1929年冬天,上海和香港的秘密电台终于建成。1930年1月,两地首次实现无线电通讯。可用的是张沈川编的简单密码——把汉字明码倒着用,或者用英文字母替换数字。 这种“单表代替密码”有个致命缺陷:同一个字永远对应同一组数字。比如“党”字每次都是“1234”,敌人截获足够多的电报后,很容易找出规律。 果然,不到两个月,香港电台就被港英当局破获,设备被缴,报务员差点被捕。这次失败让周恩来下定决心:必须研发一套敌人绝对破解不了的密码。 他把自己关在房间里,连续几个晚上研究各种加密方法。当时国际上最先进的加密理论是什么?各国军队都在用什么密码?怎样才能做到既安全又实用? 1931年3月,中央决定派任弼时去中央苏区传达指示。临行前,周恩来把熬夜编写的密码本交给他:“这套密码就用我的化名,叫'豪密'吧。” 为确保万无一失,周恩来还亲自教邓颖超和任弼时的夫人陈琮英使用方法,一个字一个字地演示如何加密、如何解密。 任弼时的化装更是绝妙,他扮成传教士,穿着黑色长袍,戴着圆顶礼帽,手里拿着《圣经》。密码本被裁成小纸条,分散夹在《圣经》的不同章节里。 路上遇到盘查,宪兵翻看《圣经》,只看到密密麻麻的经文。谁能想到,这些看似普通的书页里,藏着共产党最机密的通讯密码? 任弼时到达苏区时,正赶上红军缴获了一台100瓦的大功率电台。之前苏区的小功率电台根本叫不到上海,这下终于有了联系中央的“千里眼”。 9月15日那个历史性的夜晚,当“弼时安全到达了”这六个字从瑞金发出,经过复杂的加密变成一串数字,再通过电波传到上海时,守候在电台旁的周恩来和邓颖超激动地握住了彼此的手。 豪密的高明之处在哪里?它采用了当时最先进的“一次一密”原理。简单说,就是每发一次电报,都要用一组完全随机的乱码与原文叠加。 举个例子,“共”字第一次发报可能是“3876”,第二次就变成“9521”,第三次又成了“4038”。敌人即使截获一百份电报,也找不出任何规律。 更巧妙的是,这些随机乱码本身也有规律可循,但只有收发双方知道。就像两个人约定好的暗号,外人永远猜不透。 从1931年到1949年,国民党军统、中统投入大量人力物力试图破译豪密,甚至高价收买叛徒,但始终一无所获。他们能截获电报,却只能看着一堆毫无意义的数字干瞪眼。 长征路上,豪密保证了中央与各路红军的联系;抗战期间,延安与各根据地的协同作战靠它传递;解放战争三大战役的统一指挥,更是离不开它的保障。 1949年渡江战役前夕,数百份作战命令通过豪密下达。国民党情报部门虽然截获了这些电报,却完全不知道解放军的真实意图,只能眼睁睁看着大军过江。 每个掌握豪密的机要员都要宣誓,宁可牺牲生命也不能泄露密码。事实上,确实有不少同志被捕后,宁死也没说出一个字。 这套密码系统的成功,不仅仅是技术的胜利。它体现了共产党人的远见卓识——早在1928年,周恩来就预见到无线电通讯的重要性,提前布局培养人才。 信源:神秘的“豪密”,周恩来亲手编制的密码,从未被破译——河北共产党员