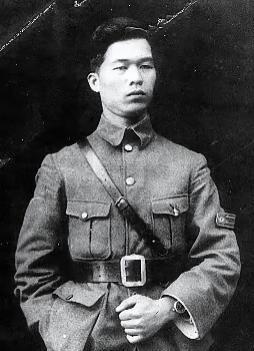

1946年,汉奸陈公博,被枪毙的现场,临刑前他对身边的狱警说道:”我有钢笔一支,是兆铭兄所赠,有一枚一等旭日大绶章,为日本天皇所赠,此两物都在我床上,要求随葬”,还没有等狱警回答,身边的法警看不下去了,催促着他赶紧“上路”,来到刑场后,法警拔枪就射,一颗子弹从驳壳枪中飞速射出,击穿陈公博的后脑,陈公博倒地后抽搐片刻,才气绝身亡。 聊陈公博,不能简单地给他贴个“坏人”的标签就完事了。那样太浅了。这个人复杂得很,也正因为他的复杂,他的堕落才更让人警醒。 陈公博的起点,高得吓人。 他是中共“一大”的代表之一。没错,就是那个开天辟地的“一大”。虽然他中间脱党了,但这履历,放在当时,绝对是顶级的知识分子和革命青年。后来,他跟着国民党混,又成了元老廖仲恺的亲信,地位一度很高。 按理说,这样一个人,有学识、有资历、有口才,怎么着也应该是个正面角色吧? 问题就出在,他的所有选择,都围绕着一个核心——权力和投机。 他跟汪精卫的关系,就是他人生最大的一个投机。汪精卫在国民党内搞“改组派”,陈公博就是他的头号大将,是“笔杆子”,是“理论家”。汪精卫放个屁,他都能解读出万千气象来。 那支他临死都惦记的钢笔,就是汪精卫送的。这支笔,对他来说,不是简单的文具,那是“知遇之恩”的信物,是他们俩“政治理想”的见证。 可惜,他们的“理想”,是建立在出卖国家主权上的。 1938年,抗战最艰难的时候,汪精卫动了投降的念头。当时很多人劝他,陈公博自己也犹豫过。但他最终还是选择了一条道走到黑。为什么?因为跟着汪精卫,他才能继续拥有权力,才能当“一人之下,万人之上”的二把手。 民族大义,在他自己的政治前途面前,一文不值。 于是,一个曾经的革命青年,一步步变成了汪伪政权的“立法院长”、“上海市长”。他用那支“兆铭兄”送的笔,签署了多少卖国的条令,发表了多少粉饰太平的演讲,已经数不清了。 而那枚日本天皇给的“一等旭日大绶章”,更是他“功绩”的顶峰。这枚勋章,是日本用来收买和表彰高级汉奸的。能拿到这个,说明在日本主子眼里,你够“忠心”,够卖力。 陈公博显然把这当成了莫大的荣耀。这份“荣耀”,是用无数中国军民的鲜血换来的。他躺在上海的豪宅里,享受着权力带来的快感时,不知有没有想过,在正面战场上,国军将士正用血肉之躯抵挡着日军的炮火;在敌后,无数的抗日志士正在为民族解放而牺牲。 一个人的良心一旦被权力腐蚀,就再也听不见同胞的哭声了。 陈公博在法庭上为自己辩护时,他说自己是为了“保境安民”。法官问他:“难道南京政府的存在,不是延长了日军的占领,加重了人民的痛苦吗?” 他哑口无言。 这个问题他回答不了,因为事实就是事实。汪伪政权每多存在一天,中国人民身上的枷锁就更重一分。 1945年,日本投降。陈公博这些人,一开始还想做着“曲线救国”成功、被国民政府“收编”的美梦。他甚至还以“上海市长”的名义,给重庆方面发电报,说要“维持地方秩序,等待中央接收”。 当然,历史不会给他们这个机会。蒋介石很快下令,将他们作为汉奸逮捕。陈公博看势头不对,在日本人的帮助下,仓皇逃到了日本。 他能躲过去吗?躲不过去的。全国人民的眼睛都盯着呢。抗战胜利了,要是连这些头号汉奸都惩办不了,那牺牲的三千五百万军民,怎么交代? 在巨大的舆论压力下,国民政府向日本交涉,最终把陈公博押了回来。 等待他的,是一场正义的审判。 在苏州的法庭上,陈公博还在狡辩。他把自己描绘成一个“忍辱负重”的悲情角色。但当法官出示了大量他与日本人勾结、出卖国家利益的证据后,他所有的辩词都显得苍白无力。 最终,法庭以“通谋敌国,图谋反抗本国”的罪名,判处他死刑。 从被捕到枪决,陈公博在狱中写下了洋洋洒洒四万字的《八年来的回顾》,还在为自己辩解。他至死都不认为自己错了。 所以,他才会在临刑前,提出那个荒唐的请求。 那支笔,那枚勋章,是他一生投机、一生背叛的“精神图腾”。 他要带着它们走,等于是在向世界宣告:我陈公博,不后悔。 历史的审判是公正的,法警没有理会他的遗愿,而是催促他赶紧“上路”。那一声枪响,不仅结束了一个汉奸罪恶的生命,更是对所有试图出卖国家、背叛民族的人,敲响了最响亮的警钟。