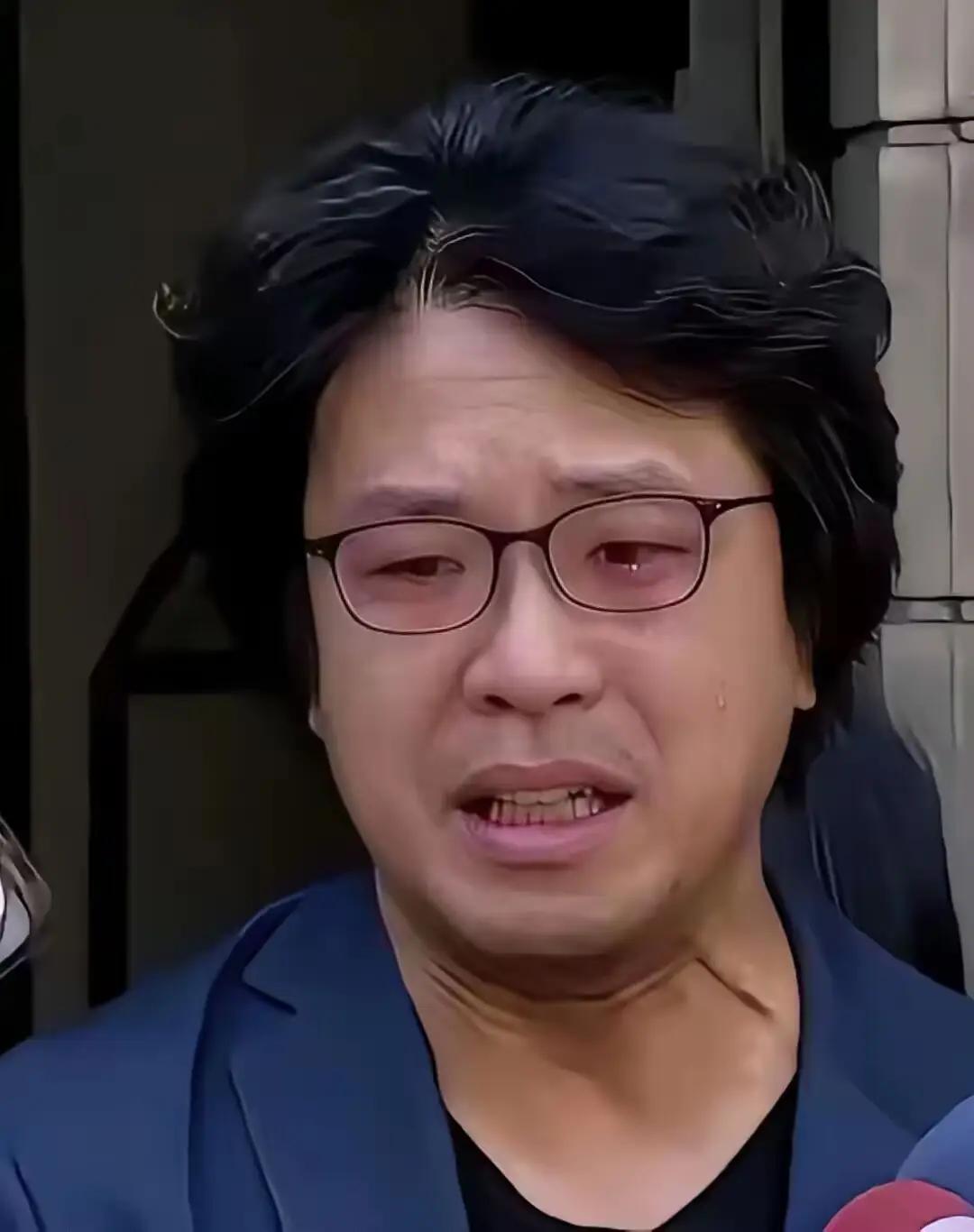

央视7分42秒的专题报道,估计很快就将收网,沈伯洋注定是无处遁形的,建议沈伯洋,听听赖岳谦的建议,不要一直躲在TW。 拿出他嘴里的勇气,去外面走走,不用太远,就去东南亚就行,或者说,不去东南亚,去香港转个机也行。这样才能证明,他嘴里口口声声的不怕。 说实话,沈伯洋的表现一直挺有他自己的“风格”,嘴上不怕,行动上却总是躲得远远的。尤其是近年来他在岛内频繁针对大陆发表各种立场鲜明的言论。 还老是借学术身份为自己遮风挡雨,试图营造一种“知识分子对抗极权”的形象。但问题是,知识分子也得讲逻辑,不能一边说自己做学术,一边又卷入意识形态的对抗。 央视这次报道里提到的内容,绝不是一份空口白话的控诉,其中涉及的细节和背景很充分,说明不是临时起意,而是经过长期的调查和取证。 赖岳谦的建议倒是挺中肯的,他不是第一次公开喊话沈伯洋了。早在之前岛内政坛某些风波中,赖岳谦就多次指出沈伯洋的“嘴硬行为”与现实中的“行动模式”严重不符。 这次他又建议沈伯洋不要老是躲在台湾,哪怕去东南亚走走,甚至去香港转个机都行。这话其实背后有点意思,因为现在大多数人都看得出来,沈伯洋嘴上说得再响亮。 如果他真的不怕,为啥从来不出岛?连东南亚都不敢踏出半步。现在央视点名报道他,等于把他推到了一个必须回应的境地。 再不表态,外界对他“只敢在安全区里叫嚣”的看法,只会越来越坐实。说到底,敢说话是一回事,敢为自己说过的话负责又是另一回事。 沈伯洋这些年来靠着“学者”身份在岛内混得风生水起,但他那些言论早就不再是学术讨论的范畴了,很多时候已经带着明显的政治目的和行动导向。 这种行为当然会被大陆重点关注,特别是他还多次参与一些对大陆充满敌意的活动,甚至公开鼓吹分裂言论。央视这次专题报道也正是抓住了这些关键点。 不仅指出了他的行为问题,更通过对他背景和动机的梳理,揭示出他并不是一个单纯的学术人物,而是一个在岛内某种政治势力推动下活跃的“代言人”。 其实放眼最近几年,凡是被央视专题报道点名的人物,最后几乎都难以逃脱法律和舆论的双重追责,再加上这次报道的语气和资料完整程度。 沈伯洋的处境确实不容乐观。当然,这也不是突然发生的事,而是一个循序渐进的过程。从他最初在社交媒体上频繁发声,到后来参与各种政论节目。 再到成为某些政治组织的顾问,每一步都越走越远。他自己未必没意识到,但或许就是觉得只要不离开岛内,就能“安全无忧”。 不过这套思路现在已经不太奏效了,信息时代早就没有绝对的安全区了,尤其当对手掌握了足够的证据,并且开始向外公布的时候,所谓的“学术保护伞”就显得越来越苍白。 有人说,他只是表达观点,为什么要这么对他?这个问题其实很好回答。表达观点当然没问题,但如果这些观点背后有明确的政治目的,甚至涉嫌危害国家安全。 那就不是简单的“言论自由”了。而且他不是第一次这样做,而是长期反复这样做。现实中,很多国家对类似行为的处理都非常严格。 尤其是涉及国家认同和安全议题,根本不存在模糊地带。沈伯洋的行为早就越过了这条线,所以央视才会选择在这个时候出手。 当然也有人猜测,这次专题报道的发布时机是不是和近期台岛选举局势有关。确实有这种可能。岛内一些势力总是妄图依靠“舆论战”来塑造对立情绪。 把自己塑造成“对抗大陆”的先锋角色,尤其在选举前夕更是动作频频,把一些本来没有政治色彩的事件都扯上意识形态。 而像沈伯洋这样的人物,恰好就成为他们炒作的“工具”。但问题是,一旦被彻底揭穿,这种“工具人”的身份往往最难收场。 你说他是受人指使也好,他是主动迎合也行,最终责任还是落在他本人身上。现在央视已经出手,接下来会不会有司法或行政上的进一步动作,外界都在密切关注。 但就目前来看,舆论已经开始倒向对他不利的方向,如果沈伯洋还继续保持沉默,或者继续用“我是学者”的标签来为自己辩护,恐怕已经很难再让人信服。 哪怕他现在真有勇气出岛走一圈,也可能为时已晚。很多时候,一个人是否值得信任,不是看他说了什么,而是看他敢不敢为自己说的话承担后果。 如果沈伯洋真如他自己所说的那样“不怕”,那就应该勇敢面对,不要继续用地理位置作为掩护。但从目前的情况来看,他似乎还没有这个打算。