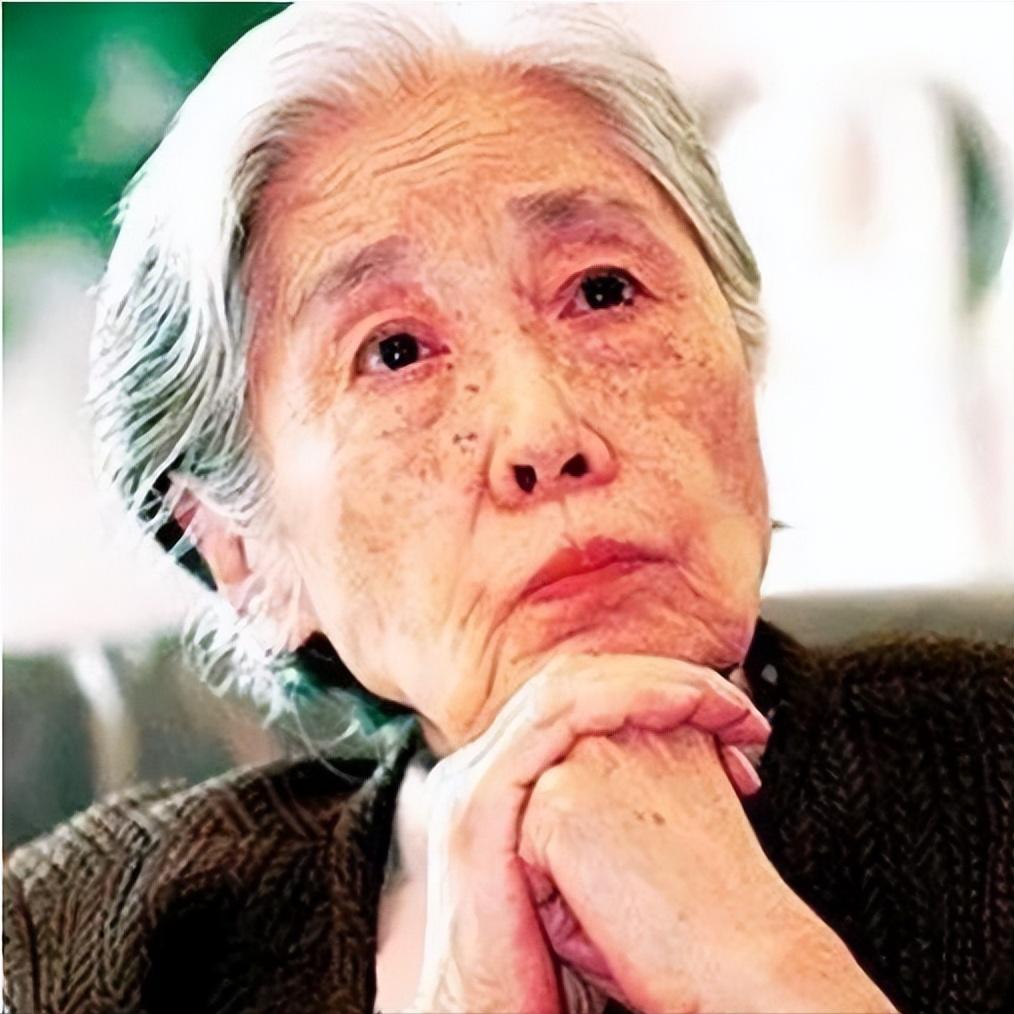

2004年,83岁高龄的王光美突然叫来了自己的儿子刘源,王光美定定的看着儿子,然后慢慢的说道:“你去安排一下,我要宴请你毛伯伯的后人。”刘源虽然觉得有些突然,但还是非常高兴的去安排了宴席,几天之后的宴席上,王光美忍不住热泪盈眶…… 2004年的北京,王光美已经八十三岁。 那天,她心里涌起一个看似平常却不平凡的念头。 平日里,她总是深居简出,很少参加朋友聚会,但这一次,她显得有些坚持,特意把儿子刘源叫到身边,郑重交代一件事:她想请毛主席的后人们吃一顿饭。 对于刘源来说,这个决定既出乎意料,又在情理之中。 事实上,这顿饭的缘起,并非一时冲动,而是埋在长长岁月里的情感线索。很多人不知道,尽管历史风云曾让两家人站在舆论的风口浪尖,但私下的温情从未断过。 早在1996年,李讷到三峡工地参观时,特意让人带话给刘源。当两人见面时,场面令人动容:李讷毫不在意身份,给刘源一个拥抱,还打趣说当年那个“俊俏的源源”如今成了将军。那一声笑,承载着两家几十年的交情与默契。 王光美之所以执意要办这顿饭,并非一时兴起,而是出于一生的宽广胸怀。 她刚从秦城监狱出来时,被关了整整十二年,丈夫已不在,自己头发斑白。 换作常人,可能早已被苦难压垮,甚至心生怨恨,但她没有。她把精力放在别人的疾苦上。为了“幸福工程”,她曾把家中宋清古董拿去拍卖,筹集善款,救济十八万贫困母亲。 对陌生人如此,对故人之子,她的关心更是体贴入微。1979年,听说李讷生活清苦、身体不好,她二话不说,带着家里老保姆赵姥姥上门帮忙,搬家、打扫,连李讷的孩子王效芝,她也视如己出,常带孩子游泳、散心。 那一天,在北京京都信苑酒店26楼的雅致小厅里,摆的不仅仅是一桌饭菜,更是跨越半个世纪的宽容与和解。 王光美特意收拾打扮,穿着素雅的旗袍,由女儿刘亭亭搀扶,早早在房间里等候。当李敏带着女儿,李讷和丈夫、儿子走进来时,空气似乎凝固了一瞬。在这个没有外人的空间里,甚至能听到彼此压抑又急促的呼吸。 没有豪言壮语,三个经历过风雨的女人,两手紧握的一刻,几十年的隔阂与恩怨,如冰雪遇上暖阳般悄然融化。刘源站在一旁,看着母亲颤巍巍迎接故人的样子,眼角不免湿润。 温馨的气氛很快取代了沉重。大家不再触碰历史的伤疤,而是聊起琐碎却温暖的家常。 那些属于两家共同的记忆——1922年父辈的相识、中南海里仅一墙之隔的邻居生活、老家村落只隔一座山的地缘情分——一一浮现。席间还开起了玩笑。 刘源指着李讷的儿子王效芝笑说:“这孩子越长越像毛伯伯戴八角帽那张照片。”刘亭亭机灵地接了一句:“不是不像,是你不敢说像吧?”满堂笑声顿时打破最后的拘谨。那种轻松与自在,是王光美最希望看到的。 饭局临近尾声,王光美举起酒杯。她没有说什么大道理,只祝愿大家平安,叮嘱年轻一代要常来常往。在她看来,上一辈的情义和责任,需要通过孩子们继续传承下去。 两年后,2006年10月,她安详离世。生命的最后岁月,她将那句“历史怎么走,我们做自己该做的事”实践到了极致。 聚餐后的合影里,每个人脸上都挂着真诚的笑容,定格的瞬间,是一个历经大起大落的老人,留给世界的最后一课:唯有宽容与爱,才能穿越时间的洪流,弥合世间的裂痕。