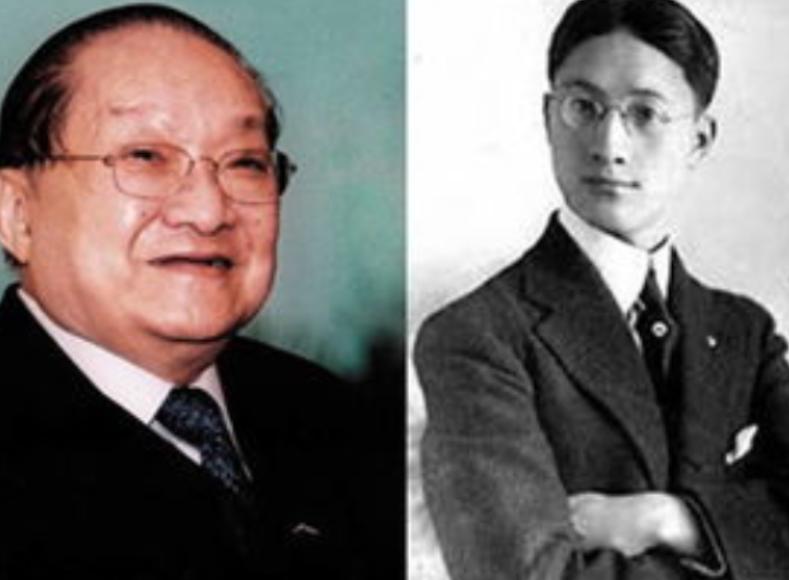

1931年,徐志摩坠机身亡,查家只派了7岁的金庸作为代表去参加葬礼,徐家礼数很重,安排他一个小孩子独自吃一桌酒席,事后,金庸称赞道:“徐家真是大户人家,大概皇帝吃饭就是这个样子吧!” 海宁徐家大宅前黑纱高挂,人声却出奇寂静。34岁的徐志摩死于空难,这本该是一场轰动一方的大丧事,徐家却办得既体面又冷淡。 人群中,最扎眼的,反而是那个被大人牵着进门的孩子。他只有7岁,名叫查良镛,后来世人更熟悉他的另一个名字:金庸。这一天,他被查家推出来,代表家族给这位表哥送最后一程。 一路上,他听长辈低声议论徐志摩的一生:少年得志,背靠祖上传下的裕通钱庄、酱园、电厂、矿场,吃穿不愁,却不肯接家业,只顾当个“逍遥书生” 娶了富家女张幼仪,又嫌妻子土气,独自留洋;在伦敦爱上林徽因,让挺着肚子的原配千里寻夫,却冷淡以待;和张幼仪离婚后,又在林徽因、陆小曼之间辗转,情债一身,议论四起。 这些话混杂着不屑与恨铁不成钢,让小查良镛隐约明白,亲族对这位表哥的评价,远没有外界那么温情。等来到灵堂,他看到的是另一番景象:徐家大门敞开,灵棚华丽,排场讲究,却见不到多少真心悲恸的亲友。 徐家给了这位小表弟足够的“面子”。他被安排坐在靠近主位的一桌,满桌佳肴,仆人殷勤伺候。多年后,他还记得那一刻的震撼,感叹说自己仿佛见识了“皇帝吃饭”的模样。只是那时的他还不懂,这种厚待里,也藏着对查家的某种客气疏离。 最扎心的,其实是那副挽联:“司勋绮语焚难尽,仆射余情忏较多。”一边承认他写下无数缠绵诗句,一边又尖锐点出“情债难清”。 对这个表哥,家族既佩服才情,又厌恶他的风流与不负责任。徐家祖辈辛苦打下的基业,他几乎没有接过,只顾在爱情和诗句里纵情。 葬礼散场,查良镛回到查宅,眼前是另一种世界。厅堂不算奢华,却书卷气浓重,红木椅、字画、书柜,一切都显得沉稳克制。 长辈们问起葬礼,他提到徐家的排场和那桌酒席,换来几声意味深长的感叹,话题很快又被带走。饭后,母亲递给他一本诗集,希望他走的是另一条“读书人的路”。 那个夜晚,他躺在床上,在记忆里一遍遍回放白天看到的一切:门庭如市的徐家,冷清的吊唁,讽刺意味十足的挽联,还有路上那些关于“表哥风流”的碎语。这些东西,对当时的他来说似懂非懂,却顽固地印在心里。 几十年后,他提笔写武侠,徐志摩的影子不再以名字出现,而是悄悄化作一连串“表哥”人物。《天龙八部》里的慕容复,出身高门、才华横溢,却执念太深,处处算计,最终一败涂地。 《连城诀》中的汪啸风,外表风度翩翩,内里阴狠自私;《倚天屠龙记》里的卫壁,更是在情义与利益之间步步退让,落得身败名裂。 就连“云中鹤”这个名字,也不是随意取的。徐志摩生前用过笔名“云中鹤”,金庸在《天龙八部》里给四大恶人之一套上同样的名字,再写成好色之徒,几乎是把童年记忆里的厌恶与讽刺,赤裸裸写进了江湖。 在金庸的世界里,“表哥”几乎成了一个固定符号:聪明、有风度,却多半薄情寡义、机关算尽,最后落得一场空。那是他对某一类人的判断,也是对那位早逝表哥命运的另一种文学回应。 回头看去,1931年那场葬礼,既是徐志摩一生的句号,也是小查良镛文学世界的一个起点。一个在绮语与情债中坠落,一个在江湖与家国里起笔。 多年以后,人们一边读着“轻轻的我走了”,一边也会在金庸书页里撞见一个又一个悲凉的“表哥”,在两种截然不同的文字风格背后,隐约能摸到同一段家族记忆的冷与热。