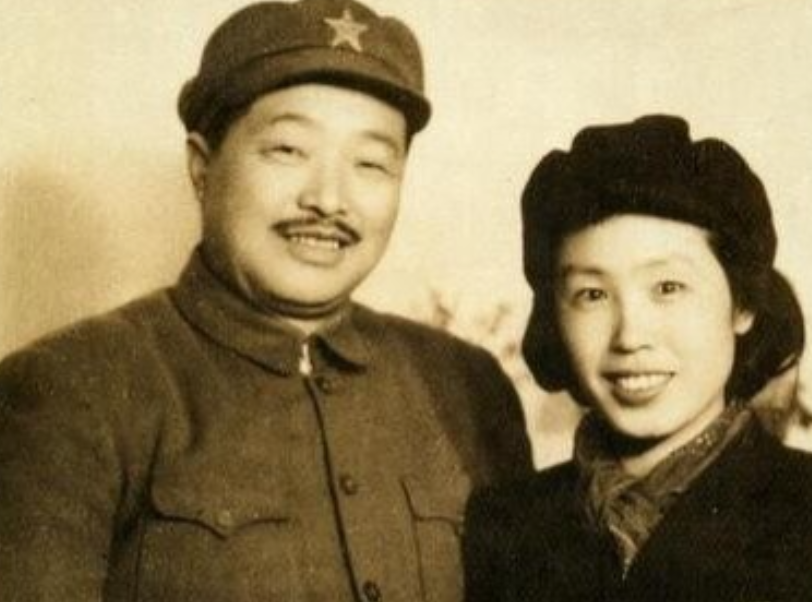

1953 年,彭德怀莅临哈军工视察,甫一进入食堂,便瞧见 1 个熟悉身影端坐其中,他瞬间脸色大变。 彭德怀,中国人民解放军的高级将领,曾在多个重大历史时刻扮演关键角色。他的军事生涯与政治生涯交织在一起,特别是在中华人民共和国成立后的各种军事和政治活动中。在1950年代,彭德怀不仅在朝鲜战场上发挥了重要作用,也在国内的军事教育和工业建设中起到了推动力。 此次视察哈尔滨军工学院(哈军工)的背景是在朝鲜战争暂告一段落后,彭德怀回到国内,重视国防科技和人才培养,特别关注军事工业的自主能力建设。 1953年的夏季,哈尔滨的天气异常炎热,太阳高挂,照射在宽阔的哈军工校园内,石板路上几乎能煎熟鸡蛋。尽管如此,哈军工的师生们依然忙碌着,一派充满活力的科研氛围。 彭德怀这次视察并没有事先通知,他总是倾向于以普通访客的身份出现,以便更真实地观察和了解基层单位的实际情况。在一个清晨,他悄无声息地来到了哈军工,仅带着几名随行人员,低调而简朴地进入了校园。 当彭德怀走进校园的食堂时,这个平常不过的场景却突然让他停下了脚步。食堂内简单的长桌上,坐满了正在进餐的师生。食堂里飘散着米饭和菜肴混合的香味,师生们的谈话声此起彼伏,但彭德怀的目光锁定在了一位熟悉的身影上——他的侄子彭起超。 彭起超穿着一身干净整洁的工作服,与其他人一同用餐,看似并无不妥。然而,彭德怀对此却有着别样的解读。他知道,这样的偶遇并非偶然,而是一种必要的提醒——在这样的重要岗位上,任何与利益相关的私人关系都必须被严格控制,以免影响到组织的公正性和效率。 彭德怀的步伐未曾停留,他径直通过食堂,向其他部分校园深入。在行进的过程中,他详细地观察了校园的各个角落:从图书馆到实验室,从教室到学生宿舍,他一一察看,偶尔询问师生们的学习和生活情况。 在一间实验室里,彭德怀看到了学生们正在专心致志地操作着复杂的机械设备,进行材料强度测试。他静静地站在一旁,观察着每一个细节。这里没有豪华的设施,一切都显得简朴而实用,与他的风格不谋而合。 接下来,彭德怀参观了学生宿舍。宿舍条件虽然简陋,但整洁有序。学生们的床铺整齐,个人物品摆放得井井有条。这些细节虽小,但足以说明学校管理的严谨性和学生的自律性。 晚霞逐渐退去,彭德怀来到了他此行的最后一站——一个不起眼的老旧教室。教室内部简陋,只有一张磨损的木桌和几把摇晃的木椅。这里没有华丽的装饰,也没有空调的凉爽,只有一扇半开的窗户试图驱散夏日的暑气。彭德怀选择这样一个地点,是希望在最接地气的环境中,与未来国防科技的中坚力量——教授和学生们进行深入的交流。 座谈开始时,彭德怀并没有开场白。他直接邀请教授们分享目前科研上的挑战与成就,学生们也被鼓励提出自己在学习和研究中遇到的困难。彭德怀耐心听着,不时地点头或提问,他对细节的关注令在场的每一个人都感到有些紧张,但也充满了被重视的荣幸。 随着夜幕的降临,讨论的主题逐渐转向了国防科技的未来和学院的发展方向。彭德怀特别强调了创新的重要性和自主研发的必要性,他提出了一系列具体而富有远见的建议,包括加强基础研究、扩大国际合作、以及优化课程设置以应对现代战争的需求。他的话语简洁而犀利,每一句都显示出对哈军工未来的殷切希望和坚定信念。 座谈会在一种凝重而思考的氛围中结束。彭德怀的表态虽然严肃,但每一位参与者都能感受到这位老将军对他们的信任和期望。他们中的许多人后来回忆,那一晚的讨论极大地激励了他们,成为他们职业生涯中一个无法忘却的瞬间。 此次视察虽然简短,但彭德怀留给哈军工的影响却是深远的。在他之后的几年中,学院在科技创新和人才培养方面取得了显著的成绩,逐步成为国家的重要军事科研和教育基地。彭德怀的指导思想,特别是他对科研严谨性和创新精神的强调,成为了学院文化的一部分。 同时,彭德怀对于职业道德的严苛要求和对个人与公务分明的态度,也在哈军工形成了一种独特的风气。尤其是他对侄子彭起超的“无视”,在学院内部传为佳话,被视为领导干部应有的清正廉洁和公私分明的典范。 尽管在后来的政治风波中,彭德怀遭受了不少非议和打击,但他在哈军工所树立的精神遗产和实际成就,却为中国的国防事业和科技进步贡献了不灭的力量。岁月流转,哈军工的每一块砖每一片瓦,都似乎还记载着那个夏日傍晚,一位老将军带来的静悄悄的变革风。