江苏南京,男子是独生子,完成学业后在外面闯荡,因婚恋和去留等问题,与父母闹掰,8年没回过家,和父母没有任何联系。当时为了和父母较劲,主动申明,自愿放弃和父母共名的两套房产所有权,直到孩子两岁时,为了给儿子换一套学区房,男子决定卖掉那两套有他名字的房子。他没有和父母沟通,只是在微信里通知一下要分割房产。父母伤透了心没搭腔。没想到,男子一纸诉状把父母告上法庭,法院判决让人意外!

南京的张先生8年没和父母联系,为了给儿子买学区房,要卖掉父母的房子,没有好好沟通,直接起诉法院。

他父母家境殷实,为他提供良好的学习环境,他也不负众望,成绩优异。

大学就读于北京,顺利完成学业,父母引以为荣,儿子是家里的独苗,爸妈从小关怀备至。

小时候儿子很听话,可越大性格越孤僻,说话就没好气,和父母的关系很紧张,为了少惹气,都敬而远之。

大学一毕业,他铁了心要留北京闯,爸妈舍不得,但想着孩子有出息,拦也拦不住,晃荡几年就回来了。 张先生在北京混的不错,还谈了女朋友,想在北京扎根。

父母不同意,觉得在外面谈对象不靠谱,不知根不知底,不是理想中的儿媳妇。

北京的房价高的惊人,回南京房子车子应有尽有,与家人近点互相有个照应。

张先生哪里会听父母安排,也许他早就厌倦了父母的唠叨,老一辈的思想,听着都心烦。

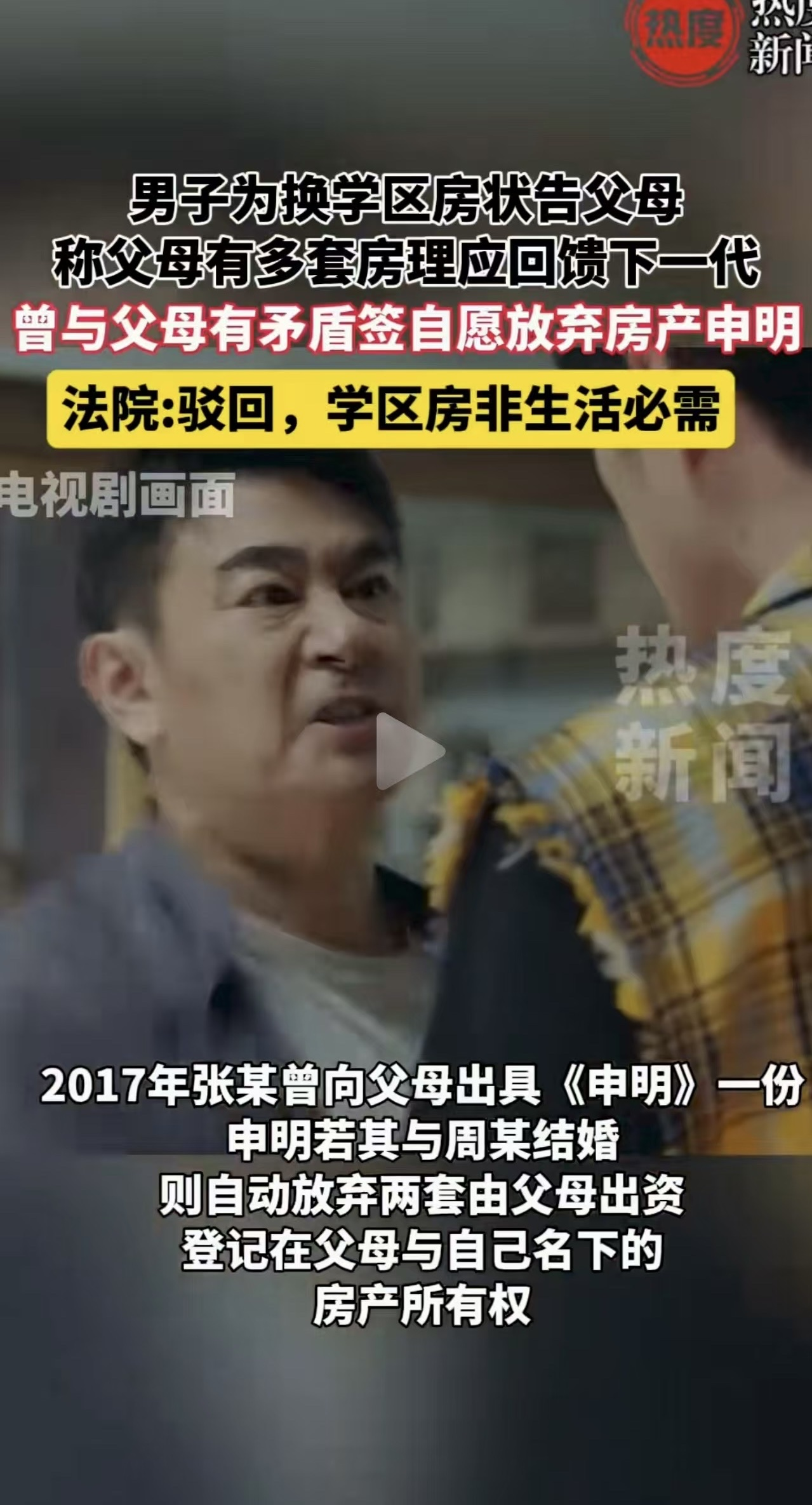

2017年,为了能顺顺当当和女友结婚,摆脱父母的干涉,小张一咬牙,给父母写了份“申明书”。

上面白纸黑字写着:自动放弃父母出资、登记在父母和自己名下的两套房产所有权。

估计当时他也没想太多,我不用你们出资,你们也别管我的事,先把婚结了再说。 这事儿可把老两口的心伤透了,本来儿子就远在北京,平时联系就不多,对他们也冷淡。

这下好了,为了个女朋友,连家里的房产都能放弃,这在老两口看来,简直就跟断绝关系没啥两样。

虽然儿子没明说以后不管父母死活,但这行为,也让老两口寒了心。

从那以后,张先生和父母就断了联系,父母也当没他这个儿子,不管不问。 日子过得倒也快,张先生结了婚,还有了孩子。他和媳妇工作都挺稳定,收入也还不错。

眼瞅着2024年到了,儿子都2岁了,两口子就琢磨着孩子的教育问题,想换套学区房,给孩子一个好的学习环境。 这时候,张先生又想起父母的那两套房子了。他心里琢磨着,自己是独生子,父母有多套房子,还有不少退休金,这些东西早晚不都是自己的。

他开始后悔当年写的那份放弃房产的申明,觉得自己太冲动了。 可他呢,又不想正儿八经地和父母坐下来好好沟通,也不知道是放不下面子,还是压根不把父母放在眼里。

就直接在家族微信群里发了条消息,说自己儿子马上要上学了,为了给孩子提供好的学习环境。

准备置换学区房,要卖掉共名的两套房,回馈下一代。

这意思再明显不过,就是想让父母把房子卖了,拿钱给他买学区房。

也不知道张先生咋想的,受过高等教育的人,对父母没有感恩之心,好像父母欠他似的。

可能他说点软话,父母就会不计前嫌,支助他给孙子买学区房。

一看儿子的态度,没有商量的意思,只是通知要买房拿钱,这种不敬不孝的儿子算白养了。

气得老两口伤透了心,无视没搭腔。张先生见没有回应,直接把父母起诉至法院。

张先生认为,房本上有名字,就有处置权,不想父母费口舌,直接走法律程序。

至于当年写下的放弃房产申明,只是一时冲动,不合情理,没有法律效应。

对于张先生的做法,从法律的角度该如何认定呢?

《民法典》第303条:共有人约定不得分割共有的不动产或者动产,以维持共有关系的,应当按照约定;没有约定或者约定不明确的,按份共有人可以随时请求分割,共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割。因分割造成其他共有人损害的,应当给予赔偿。 张某与父母共同共有两套房产,但他与父母之间的家庭成员关系并未发生改变。

虽然张某已结婚生子、独立生活,共有的基础并未丧失。

同时,张先生是为儿子更换学区房,才打算卖掉房产,而张某夫妇工作及收入稳定,具备为儿子提供基础教育的条件。

购买学区房并非维持基本生活的必需条件,不属于有重大理由需要分割的情形,因此张先生无权要求分割涉案房屋。

《民法典》第143条:具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 张先生向父母出具的放弃房产的申明属于民事法律行为。

如果张某不能提供证据证明其出具申明时是被逼迫的,那么该申明不违反法律或公序良俗,应属有效,

关键是申明书有效没效都不重要,问题是他无权要求分割与父母共有的房产。

不养儿不知父母恩,希望张先生能早日理解父母的不容易,感恩父母的付出。

对此,你怎么看呢?

信源:扬子晚报 2025-7-15