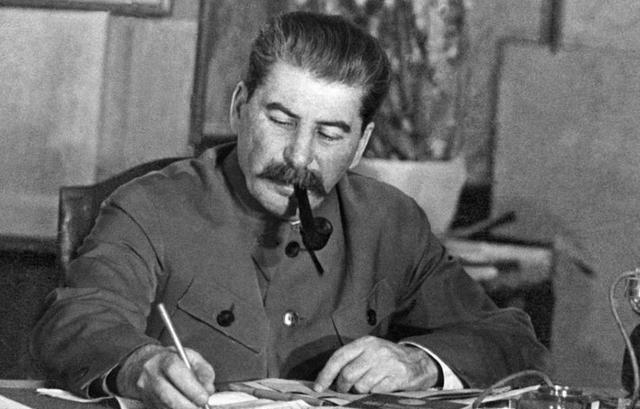

其实很多中国人不知道:苏联一手操纵外蒙独立,美西方推动苏联解体帮中国了一个大忙!蒙古三面紧挨中国,苏联通过控制蒙古,就能对我们重要的华北和东北造成巨大威胁…… 很多人至今还以为外蒙古是自然而然地从中国版图中独立出去的,似乎这是“历史的安排”。但真相远比想象更复杂也更尖锐。苏联操纵蒙古独立,是一场彻头彻尾的地缘政治博弈。 1991年苏联的轰然解体,意外地为中国北部安全松了一道最危险的绞索。这段被忽视的历史,不仅关乎主权和尊严,更深刻影响了中国几十年的安全战略布局。 上世纪初,苏俄对蒙古的渗透堪称教科书级的地缘操控。 根据俄罗斯解密档案显示,1918年起,俄共中央西伯利亚局东方民族部蒙古西藏处就开始秘密运作,通过煽动民族主义、渗透宗教机构、扶持亲苏力量等方式,一步步将外蒙古纳入苏联势力圈。 1921年,苏联以“追剿白俄”为借口,派出红军与蒙古人民军组成“苏蒙联军”,击溃当时中国在外蒙的军政力量,外蒙古从此实质性脱离中国控制。 若仅仅是军事侵入还不算彻底,苏联高明之处在于将非法事实国际化、合法化。1945年的《雅尔塔协定》成为关键拐点。 美英为了换取苏联对日作战的支持,默许苏联提出“维持外蒙古现状”,而这无疑是在中国背后捅刀。 蒋介石政府在疲于内战、外交孤立的多重压力下,被迫在1945年签署《中苏友好同盟条约》,同意外蒙古“公民投票”决定去留。而那场投票,毫无悬念——由苏联操控的结果,当然是“独立”。 这不仅是一次主权的丢失,更是一道地缘战略的致命裂口。蒙古国地处中国北疆,三面与中国接壤,正对着华北和东北的核心腹地。 苏联在冷战期间并没有浪费这块“跳板”,反而将其打造成对中国的前线堡垒。 据苏联官方历史资料披露,冷战高峰时期,苏联在蒙古部署了多达5万人的重兵集团,包括第39集团军,甚至可能部署了中程战术核导弹。 从蒙古高原出发,装甲部队只需数小时就能抵达京津冀核心地带。蒙古,不再是中俄之间的缓冲国,而是悬在中国头顶的一把刀。 这也是为什么中国在上世纪六七十年代不得不提出“深挖洞、广积粮”的战略口号。在那样的安全压力下,中国被迫将大量战略资源投入北方防线,长期保持高度军事戒备。 这种消耗不仅是物质层面的,更是战略空间和国家发展的迟滞。然而,历史的讽刺往往在于,它的转折点未必源自斗争本身。 1991年,苏联因内部经济危机、民族分裂和体制僵化等因素最终解体。随着红旗落地,驻扎在蒙古的苏军也失去了存在的依据和后勤支持,不得不全面撤离。 蒙古国一夜之间失去了苏联这个“保护者”,而俄罗斯在叶利钦时期国力骤降,战略收缩,不再有余力维持对蒙古的全面掌控。 对中国来说,这是一场不费一兵一卒的战略重构。北部边境的直接军事威胁骤然缓解,中国终于可以从这个方向释放出巨大的战略空间。 这一变化为改革开放的深化提供了安全保障,也让中国得以将更多资源投入到经济建设和其他方向的外交布局中。 可以说,苏联的倒下,意外地帮了中国一个大忙——这是当时许多西方学者都未曾预料到的“副作用”。但故事并未终止于此。 蒙古国在失去苏联庇护后,开始寻求所谓“第三邻国”外交,试图在中俄之间寻找新的平衡。美国、日本、印度乃至北约都成为其外交对象,联合军演、“可汗探索”计划等频频登场。 但地理从来不会撒谎:蒙古夹在两个大国之间,其外交空间注定有限。而经济层面,中国已成为蒙古最大投资来源国和出口市场,中蒙贸易依存日益加深。 “一带一路”倡议与蒙古“草原之路”计划对接,为两国合作提供了结构性支撑。在大国博弈愈演愈烈的今天,蒙古的“中立”政策并非没有挑战。 2015年蒙古曾主动提出“永久中立国”地位,意图在中俄美三方之间走钢丝,但现实是:谁提供真正的市场,谁才是无法忽视的合作对象。 中国以理性、务实的方式稳步深化与蒙古的合作,不仅是经济上的选择,更是战略上的延续。这一切的根源,仍需回到那个被苏联操控的“独立”节点。 从被迫承认外蒙独立,到今天在北亚格局中主动出手、灵活布局,中国的转变本质上是国家实力的转变。地缘政治没有永恒的朋友与敌人,只有永恒的利益。 苏联解体后中国北部安全态势的转变,正是这一规律的生动体现。值得警惕的是,这段历史的复杂性并未被大多数人真正理解。今天仍有人对外蒙独立问题讳莫如深,甚至失忆。 但历史不会自动抚平伤口,它需要被记住、被分析,才能避免重蹈覆辙。中国对蒙古的政策,从最初的忍让、被动,到今天的合作、主导,是国家战略成熟的重要标志。 回望那段历史,是为了更清楚地看清未来。北亚的格局仍在演变,中蒙俄三国关系正步入一个更复杂、更微妙的平衡期。 中国需要继续以实力为后盾,以合作为主轴,在尊重蒙古主权的前提下,稳健经营北方安全屏障。这不仅是现实的需要,更是历史的回响。

![这个故事…听起来就很苏联。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/8358459901065677355.jpg?id=0)