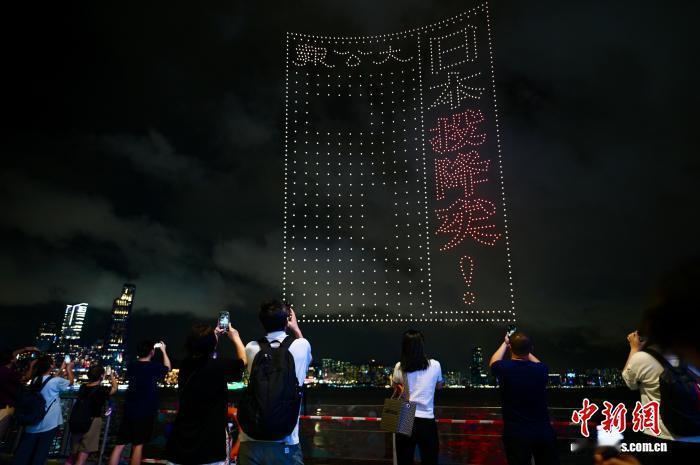

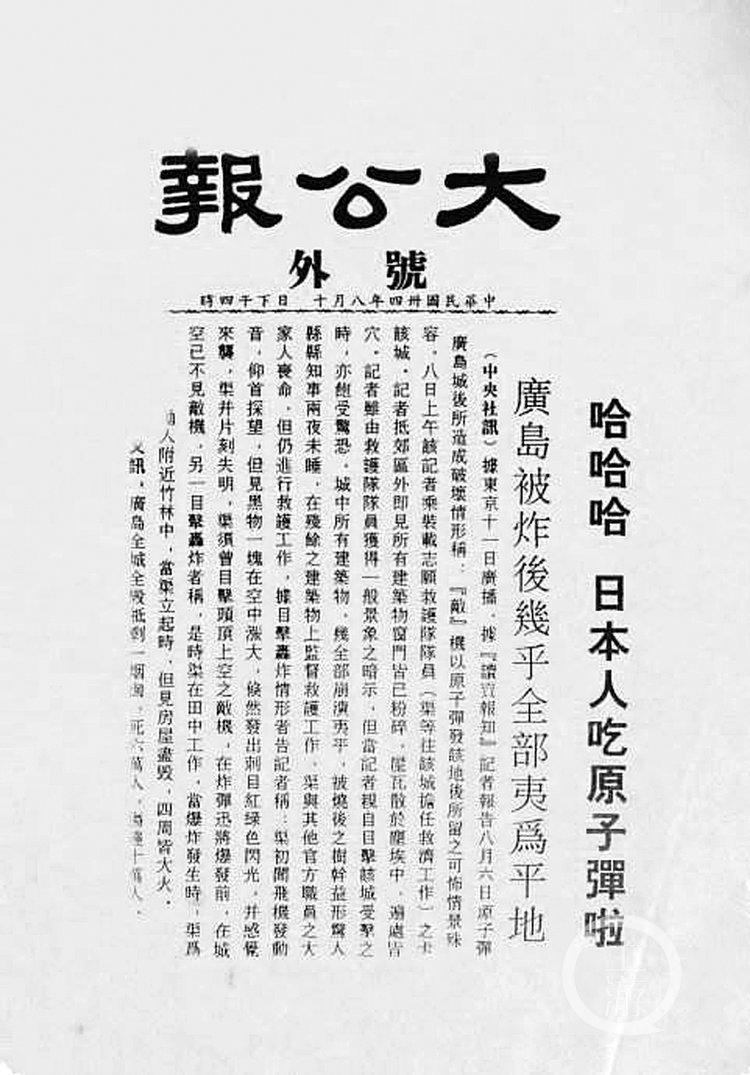

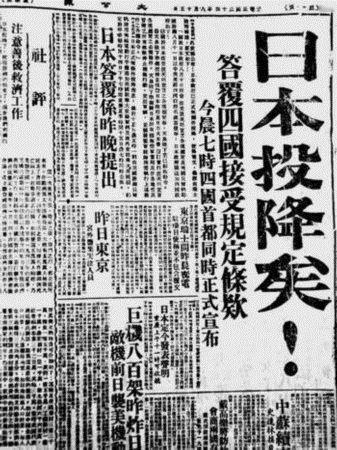

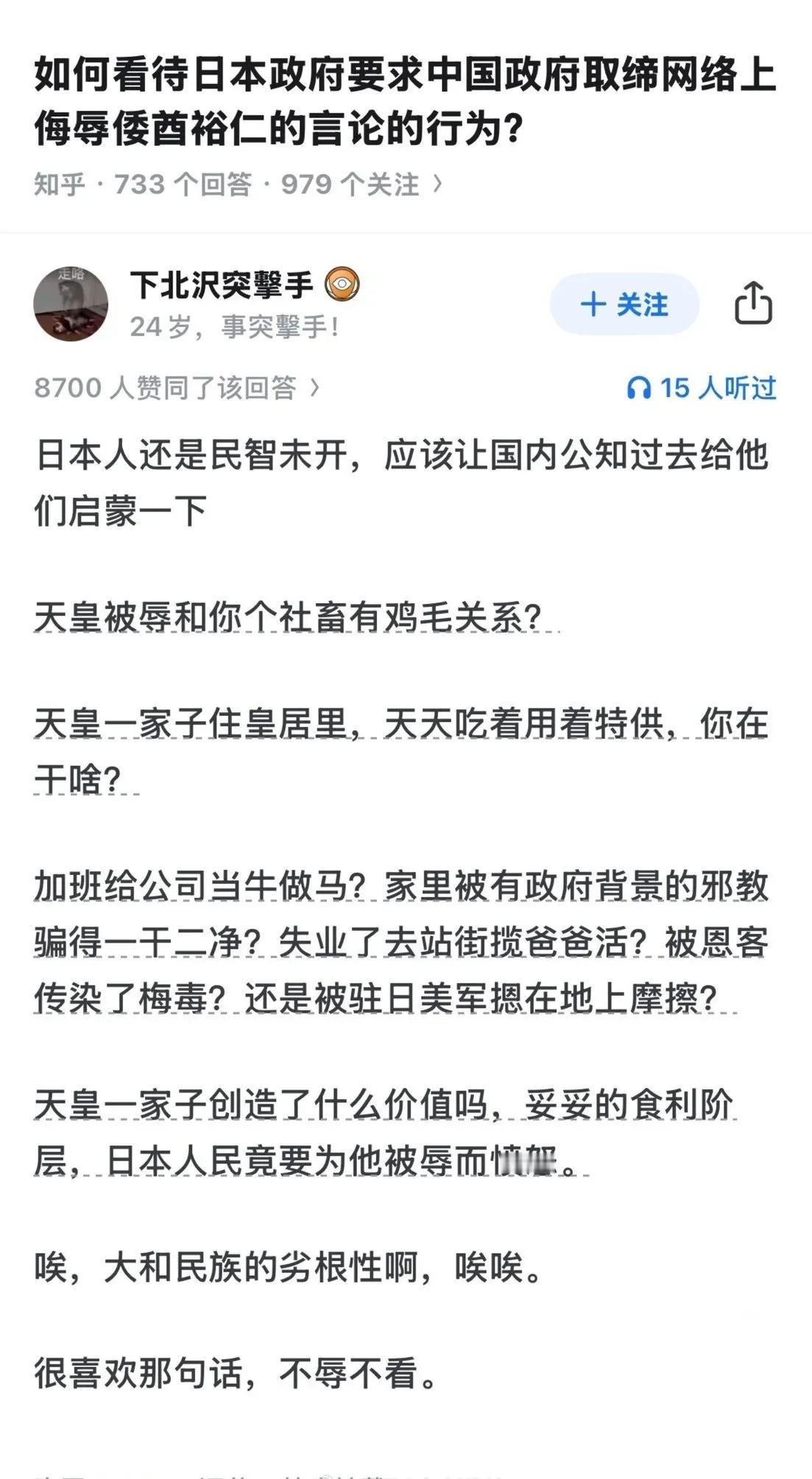

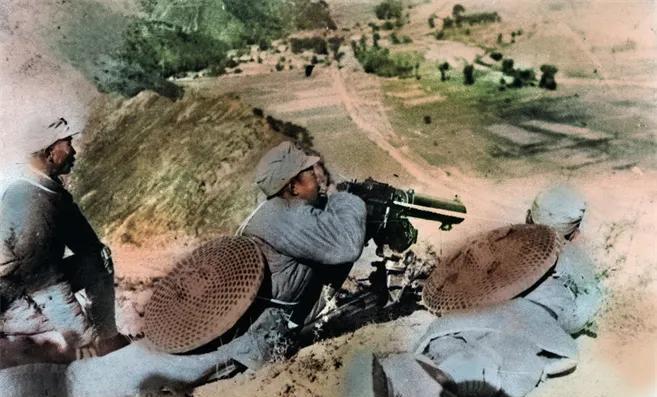

还得是大公报啊,果然是大公报!这才是一流报纸,良心媒体。 2025年8月30日晚,香港维多利亚港的夜空被1200架无人机点亮,当《大公报》1945年8月15日那版印着“日本投降矣”的头版图案在夜色中浮现时,现场不少观众红了眼眶。 这份诞生于1902年的老报纸,时隔八十多年,依然能靠一张旧版面触动人心,这大概就是“一流报纸、良心媒体”最真实的模样。 很多人知道《大公报》是因为抗战时期的报道,但很少有人留意,它的“良心”早在创刊初期就刻进了骨子里。 1902年在天津刚创刊时,它就敢跟当时的权贵叫板,报道官员贪腐、民生疾苦,不拿笔墨做交易。 到了抗战时期,这种“硬气”更是发挥到了极致,大公报不是简单喊口号,而是用实打实的报道,把真相送到老百姓眼前。 就说1931年“九一八”事变那阵子,别的报纸还在等官方消息时,《大公报》的记者汪松年已经骑着自行车跑遍天津火车站,跟铁路局工作人员反复确认,连夜把“日军进攻沈阳”的消息塞进了已经排版好的报纸。 那则只有80个字的《最后消息》,成了当时全国最早报道事变的新闻之一。之后总经理胡政之更是直接跑到北京协和医院,堵住正在养伤的张学良,把“不抵抗命令”的来龙去脉问得明明白白,让读者第一次知道事变背后还有这么多隐情。 这种不唯上、只唯实的劲儿,放在今天的媒体圈里,也很少有能比得上的。 更难得的是,《大公报》的报道从来不是“一锤子买卖”。“九一八”之后,它没停留在单纯控诉,而是琢磨着怎么让国人“知耻而后勇”。 于是有了王芸生连载的《六十年来的中国与日本》,把中日关系的来龙去脉捋得清清楚楚,告诉大家为啥会挨打;还有《军事周刊》请蒋百里这样的军事家写文章,教老百姓怎么躲空袭、怎么搞防空,把“教战”落到了实处。 1933年,记者陈纪滢更是冒着生命危险潜入东北,亲眼看到日军在当地烧杀抢掠,回来写出的“九一八纪念特刊”,光是里面配的照片,就让不少读者看完当场哭了,因为那不是编造的故事,是实实在在的家国苦难。 到了1937年淞沪会战,“八百壮士”守四行仓库的事儿,《大公报》的报道更是让人印象深刻。 别的报纸可能就发个消息说“壮士坚守”,但它的记者蹲在战场外围,白天躲着炮弹记录战况,晚上摸着黑写稿,连壮士们怎么吃饭、怎么跟日军对峙的细节都写得明明白白。 10月29日那天,报纸用大篇幅登了《八百壮士决死战,万千市民争慰劳》,连上海老百姓隔着苏州河给壮士们扔馒头、送药品的场景都写进去了,让读者知道,这场仗不是士兵一个人的战斗,是整个民族在扛着。 后来壮士们撤退,记者更是守在河边,看着他们冒着枪林弹雨过河,写出的《退出之时,高呼万岁》,字里行间全是悲壮,不少人看完都跑到报社门口,要求捐钱捐物支援前线。 1945年8月6日,美军向广岛投放原子弹。4天后,《大公报》就发布号外,以《哈哈哈,日本人吃原子弹啦》为标题,报道了广岛核爆后的惨状:“广岛全城全毁,只剩一烟囱,死六万人,伤者十万人”。 这个标题,看似戏谑,实则饱含着中国人民对日本侵略者的痛恨与对正义到来的欢呼。日本在二战期间,对中国等国家犯下了罄竹难书的罪行,南京大屠杀、731部队的残酷实验…… 《大公报》用这样独特的标题,喊出了被日本侵略国家人民的心声。 1945年8月15日日本投降那天,《大公报》的表现更是成了新闻史上的经典。头版没有花哨的排版,就五个超大号的铅字“日本投降矣!”,比现在的头条标题还醒目。 那五个字看着简单,背后却是报社所有人的心血,编辑们熬夜改稿,印刷工人们加急印刷,天亮时报纸就铺满了街头,不少老百姓拿着报纸当场哭了,有人还把报纸贴在门上,跟过年似的。 后来社评里引用杜甫的“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”,更是说出了当时全国人的心声。这种能跟读者共情的报道,不是靠技巧,是靠真真切切的家国情怀。 现在有人说,老报纸的时代过去了,新媒体才是主流。但看看《大公报》这些年的样子,就知道“良心媒体”从来不怕时代变。 它现在也搞新媒体,开了短视频账号、微信公众号,但内容还是老样子,不追网红热点,不搞标题党,报道香港的民生政策,就去街头采访市民;讲内地的发展,就派记者去现场拍视频。 2025年8月30日香港那场无人机汇演,之所以把《大公报》的老版面放进去,就是因为大家都知道,这份报纸记录的不只是历史,更是一个民族的精神。 现在的媒体圈里,有的为了流量编造新闻,有的拿了好处就写软文,对比之下,《大公报》那种“不偏不倚、为民发声”的初心,更显得珍贵。 它不是没有遇到过困难,抗战时期报社被轰炸过,记者也有牺牲的,但从来没放弃过“说真话”。这种坚守,大概就是“一流报纸、良心媒体”最硬核的底气。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。