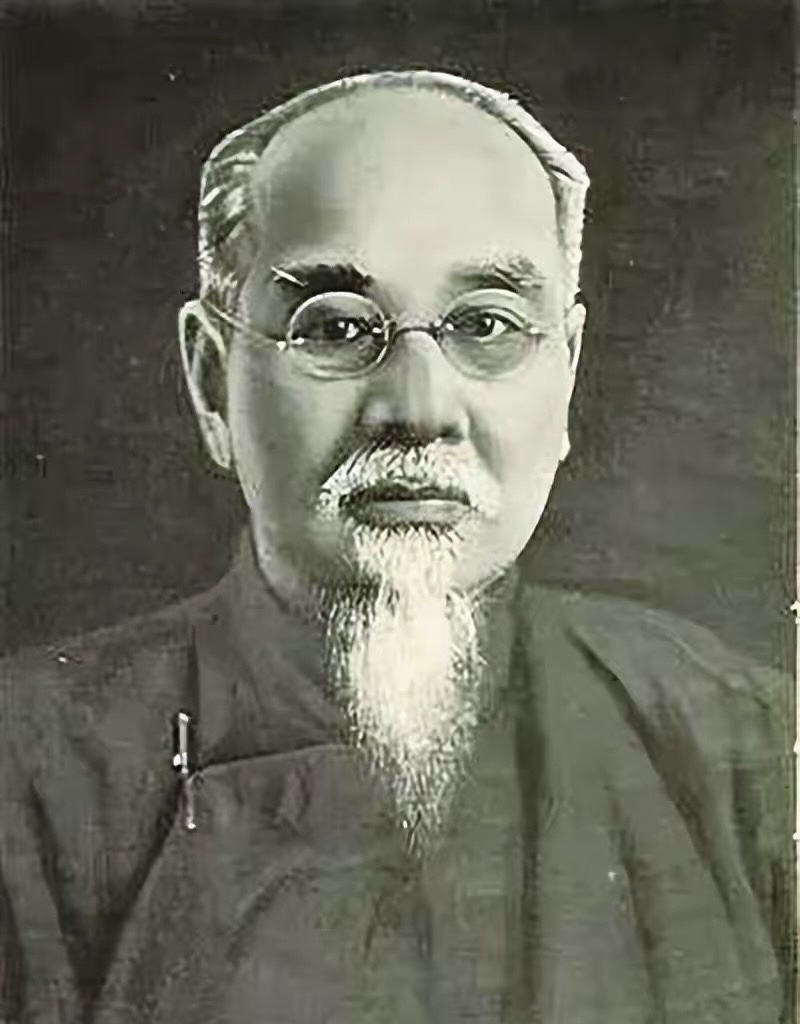

1956年,傅作义几次请求毛主席释放陈长捷,也几次去功德林探望他,然而陈长捷每次见了傅作义都是怒目而视,“我上了大当,你做了起义将军,我倒做了战犯,”[凝视] 1956年的一个下午,时任水利部长的傅作义再次来到功德林战犯管理所,这已经是他第几次来看望老部下陈长捷了,但每次得到的都是冷眼相对。 陈长捷看到这位昔日的老上司,心中的怒火依然难以平息,在他看来,自己死守天津最终被俘成了战犯,而傅作义却因为北平和平起义成了“功臣”,这种巨大的反差让他无法释怀。 两人的渊源要追溯到几十年前。陈长捷毕业于保定军官学校第七期骑兵科,傅作义是他的学长,1919年陈长捷毕业后,正是通过傅作义的引荐,才得以加入山西阎锡山的晋军系统。 在晋军中,陈长捷展现出了不俗的军事才能,1927年他在宣化成功阻击奉军,营救了张荫梧部,因此受到阎锡山嘉奖。次年又率部攻克保定,进入北京,升任第九师师长。 然而好景不长,1940年陈长捷与阎锡山产生矛盾,被解除军职,走投无路的他带着一个警卫营,再次投奔了已是第八战区副长官的傅作义。 傅作义没有忘记这位老部下,立即向蒋介石举荐,陈长捷得以出任内蒙伊克昭盟守备军总司令。1947年底,傅作义又力荐他出任天津警备司令。 陈长捷到任后积极整顿天津城防,连蒋介石都对他的工作表示认可,然而,他对1948年底战局的判断却出现了致命错误。 根据以往经验,陈长捷认为东北解放军经过辽沈战役后,至少需要三到六个月休整才能入关作战。因此天津的城防准备并不紧急。 但历史没有给他这个时间。东北野战军主力在辽沈战役结束后,迅速秘密入关,11月下旬,解放军已突破关卡,12月2日,两个纵队从宝坻方向向天津推进。 12月5日,平津战役正式打响,短短一周时间,天津便陷入解放军的重重包围。此时的陈长捷才意识到情况的严重性,但为时已晚。 12月15日,蒋介石亲笔写信给陈长捷,要求死守天津,并暗示“已准备从海上征集大批船只”,但这与傅作义“坚定守住,就有办法”的指令并不一致。 事实上,解放军早已占领军粮城,截断了天津重要补给线,12月20日又攻占张贵庄机场,天津外围战斗全面打响,而此时的傅作义,已在北平与解放军进行秘密接触。 1949年1月14日上午10时,天津战役最终打响。尽管陈长捷自恃天津防务坚固,但在解放军强大攻势下,仅仅29个小时后,1月15日下午3时许,天津宣告解放,陈长捷在地下指挥部被俘。 天津的迅速解放彻底改变了华北战局,也推动了北平和平解放的进程,1月31日,北平和平解放,这座千年古都免遭战火摧残。 正是这种强烈对比,让陈长捷心中充满怨恨,在功德林改造期间,一些国民党高级将领也时常在旁边煽风点火,批评傅作义“不仁不义”,更加深了陈长捷的愤懑。 然而历史的选择往往比个人恩怨更加复杂,傅作义在北平的选择保护了古都和无数生命财产,陈长捷在天津的坚守则体现了军人的职责担当。 1959年12月4日,陈长捷作为首批特赦战犯获释,在周恩来总理的关怀下,他最终与傅作义达成和解,两位曾经的战友重归于好。 陈长捷晚年生活相对平静,直到1968年在特殊历史时期不幸离世,这位曾经叱咤风云的将军,最终也成为了那个动荡年代的受害者。 回望这段历史,我们看到的不仅是个人命运的跌宕起伏,更是大时代变革中不同选择带来的不同结果,傅作义选择了和平,陈长捷选择了坚守,两种选择都有其历史背景和现实考量。 这个故事让人思考:在历史的关键节点,一个人的选择究竟应该服从于什么?是个人情感、军人职责,还是更大的历史潮流?当个人命运与时代变迁交汇时,我们又该如何理解那些复杂的人性选择? 你认为在那样的历史背景下,如果你是陈长捷,会做出什么样的选择?傅作义和陈长捷,谁的选择更值得理解?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这个复杂的历史话题。 信源: 中国共产党新闻网《五里桥谈判:叩开北平和平解放的大门》 《李宗仁回忆录》自我毁灭的西南保护战 1370页-1389页