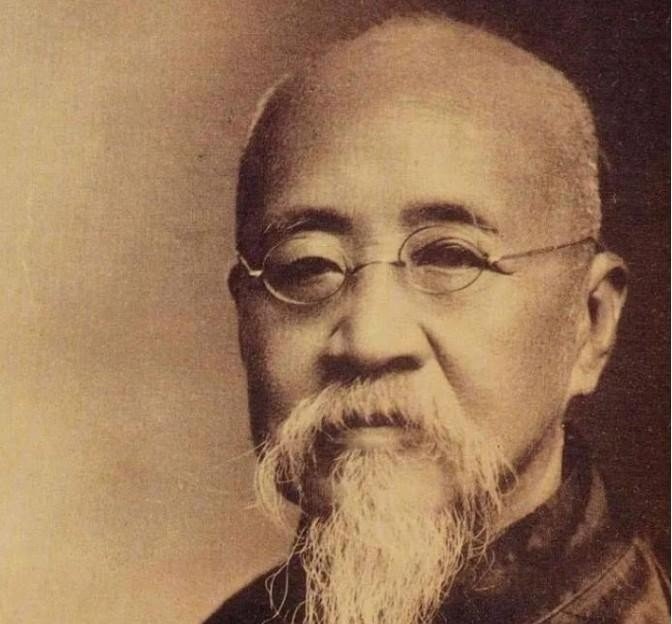

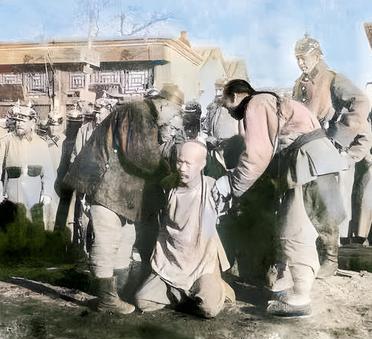

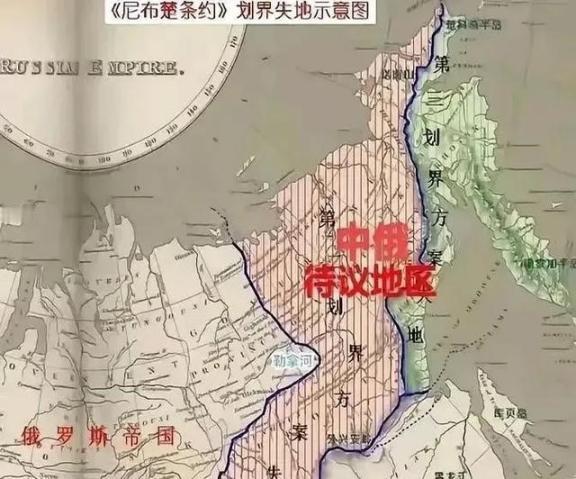

大多逃不过富不过三代的魔咒,可苏州贝氏一族偏偏打破了这条定律。从明朝起步,到如今已传十七代,财富没断过,还在上海攒下近千栋房产,后代们基本都挤进哈佛大门。 明朝中叶,浙江兰溪人贝兰堂举家迁往苏州,开始行医卖药。 当时的苏州人多地广,商业氛围浓厚。一个外来的医药商人,要在名医云集的苏州立足谈何容易? 可贝兰堂偏偏做到了。从最基础的草药买卖做起,贝家不仅站稳脚跟,还逐步建立起中药药号。 到了清朝乾隆年间,贝家第七世贝慕庭已经跻身"苏州四富",财力足以影响整个江南经济。 贝家真正的转折出现在第十三世。 贝理泰和贝润生两兄弟,一个成为"金融世家"的开创者,一个被称为"颜料大王"。 贝润生靠经营德国颜料发家,20世纪20年代在上海购置了近千套房产,总面积达16万平方米。 贝理泰则走了另一条路。1915年参与创办上海银行,连任苏州总商会会长7年。 贝理泰的儿子贝祖诒更是青出于蓝,1946年出任中央银行总裁,成为掌控国家经济命脉的关键人物。 贝祖诒在银行界的成就非同小可。在贝家人负责的银行中,贝祖诒从不任人唯亲。 正是这种公正廉洁的作风,让宋子文对其极为赏识。1944年7月,贝祖诒代表中国参加布雷顿森林会议,见证了战后世界经济体系的建立。 最让人敬佩的是贝祖诒的清廉。 解放前夕,孔祥熙一人卷走一亿三千万美元,而身为中央银行总裁的贝祖诒远走美国时,却没拿走一分公款。 贝祖诒的儿子贝聿铭,将家族声望推向了新的高度。 1917年出生于广州的贝聿铭,10岁来到上海。 当时正在建造的上海国际饭店深深吸引了少年贝聿铭,每个周末都要跑去观看这座24层高楼如何一层层升高。 这座亚洲第一高楼点燃了贝聿铭的建筑梦想。 18岁赴美留学,先后就读麻省理工学院和哈佛大学。 毕业后的贝聿铭面临着种族偏见,当时美国建筑界普遍认为东方人做不了建筑师。 可贝聿铭偏偏打破了这个"惯例"。 从美国国家美术馆东馆到法国卢浮宫玻璃金字塔,从香港中银大厦到苏州博物馆,贝聿铭用作品征服了世界。 89岁高龄的贝聿铭,更是为故乡苏州设计博物馆新馆,这被称为其"封山之作"。 贝家的子女们,三个儿子都毕业于哈佛大学,从事建筑工作,女儿在哥伦比亚大学攻读法律。 贝聿铭的儿子贝礼中与父亲合作设计洛杉矶比利华山庄办公大厦,获得"洛杉矶美化奖"。 为什么贝家能够富过这么多代? "以产遗子孙,不如以德遗子孙,以独有之产遗子孙,不如以公有之产遗子孙。"这是贝润生的名言,也是贝家的传承密码。 贝润生花费80万银元购买狮子林后,并没有据为己有,而是让全族共享,还在园内设立贝氏祠堂,旁边建立贝氏承训义庄,用来赡养救济族人。 贝润生与贝理泰共同捐资在苏州开办了中国第一个新式幼稚园。 贝家历来有个规矩:男丁必须做事。 没有一个贝家子弟成为游手好闲的纨绔子弟。 早在清朝末年,贝家就开始把孩子送到国外留学。 贝聿铭的父亲贝祖诒是其中之一,后来贝聿铭的三个儿子也都被送到哈佛大学读书。 选择配偶也有讲究,贝聿铭的母亲庄氏是清朝最后一任国子监祭酒的女儿,继母蒋士云是北洋政府外交官蒋履福之女,曾在法国巴黎留学。 贝聿铭的妻子卢淑华,父亲是麻省理工毕业的工程师。 门当户对不是为了攀附权贵,而是确保下一代能在良好的文化氛围中成长。 贝家还有一条祖训:"乐善好施,诗书传家"。 贝家第三世贝和宇的故事很能说明问题。 一次强盗抢劫,贝和宇首先想到的不是自家财物,而是带着客户委托的药款逃离。 结果自家钱财被洗劫一空,客户的钱款却分文未损。这件事让贝家赢得了"诚信"的金字招牌。 贝理泰发起募捐开辟了从阊门到虎丘的马路,贝润生建立承训义庄救济族人,贝祖诒离开时不带走公款……每一代贝家人都在践行着家族价值观。 有意思的是,贝家很早就采用了现代的财富管理方式。 贝氏家族使用信托基金来保存家产,确保财富能够传承给子孙后代。 同时,家族产业和资金都有专门的财务管理师打理,让族人能够专注于学习和事业发展。 新中国成立后,贝家主动将大部分财产上交,包括银行、电力、燃油和染料的经营权,还有上海法租界的贝家花园洋房和苏州狮子林。 即便如此,贝家人依然相信:财富可以失去,知识谁也拿不走。 今天,贝氏家族的后人分布在世界各地,继续在各自领域发光发热。 贝聿铭的孙女在巴黎全球名媛成人礼舞会上惊艳亮相,新一代依然延续着家族的辉煌。 富不过三代?贝家用实际行动证明,真正的财富不是金钱,而是教育、品德和家族精神。 当一个家族把"德"放在"财"之前,把"公"放在"私"之前,传承就有了生生不息的力量。 您觉得,在这个急功近利的时代,贝家的故事能给我们什么启示? 参考来源: 新民周刊《贝氏家族百年风云》