接到班主任电话那天,我正在给研究生讲《西方哲学史》。手机在讲台抽屉里震动,屏幕上“李老师”三个字刺得我眼疼。走出教室时,走廊的风卷着银杏叶扑在脸上,我听见自己的声音在发抖:“您说……小远他把课本撕了?” 挂了电话,回到办公室,咖啡凉透了。 同事问我怎么脸色不好,我只说没事,指尖却把教案捏出了褶子。 赶到小远学校时,夕阳正斜斜地照在走廊,把他的影子拉得老长。 办公桌前,小远缩在椅子里,校服领口沾着橡皮泥。 “为什么撕书?”我尽量让声音平稳。 他把脸埋进臂弯,后背一起一伏。 李老师叹了口气,说这已经是第三次了,每次问原因都不说话。 回家路上,秋阳把影子拉得很长,我们像两个互不相识的路人。 经过小卖部,他突然停下:“爸爸,我想买彩虹糖。” 我掏出钱包,这才发现他的小手一直攥着衣角,指节发白。 晚饭时,我把撕成碎片的数学书拼起来,发现少了第37页。 “那页画着游乐场,”小远突然开口,声音细得像蚊子叫,“同桌说他爸爸周末带他去,我也想……” 我的心猛地一沉,这才想起,这学期家长会我答应陪他做手工,结果被学术会议占了时间;上周说好睡前聊天,却因为批改论文熬到深夜。 睡前给他讲故事,发现他枕头下藏着张画——歪歪扭扭的小人牵着爸爸的手,背景是灰蒙蒙的天空,用蜡笔涂得特别重。 “爸爸,你上次说带我去公园,又忘了。”他翻了个身,背对着我。 我突然想起,接到电话时走廊的银杏叶,和他画里的天空一样,都是黄色的。 原来孩子的极端行为,有时只是不会表达的求救。 那晚我没讲柏拉图,给他折了只纸飞机,机翼上写着“明天去公园”。 他抱着飞机笑出了声,眼里的光比任何哲学命题都明亮。 第二天走进教室,阳光透过银杏叶洒在讲台上,我突然觉得,再深奥的理论,也比不上读懂一个孩子的眼神重要。 为人父母,我们总急着给孩子答案,却常常忘了问他们真正的问题是什么? 或许教育的真谛,从来不是讲多少道理,而是肯花多少时间,去接住孩子抛来的每一个“我想”。 现在小远的课本里夹着我们的“每周约定”,第一页是他画的全家福,这次天空涂成了蓝色。

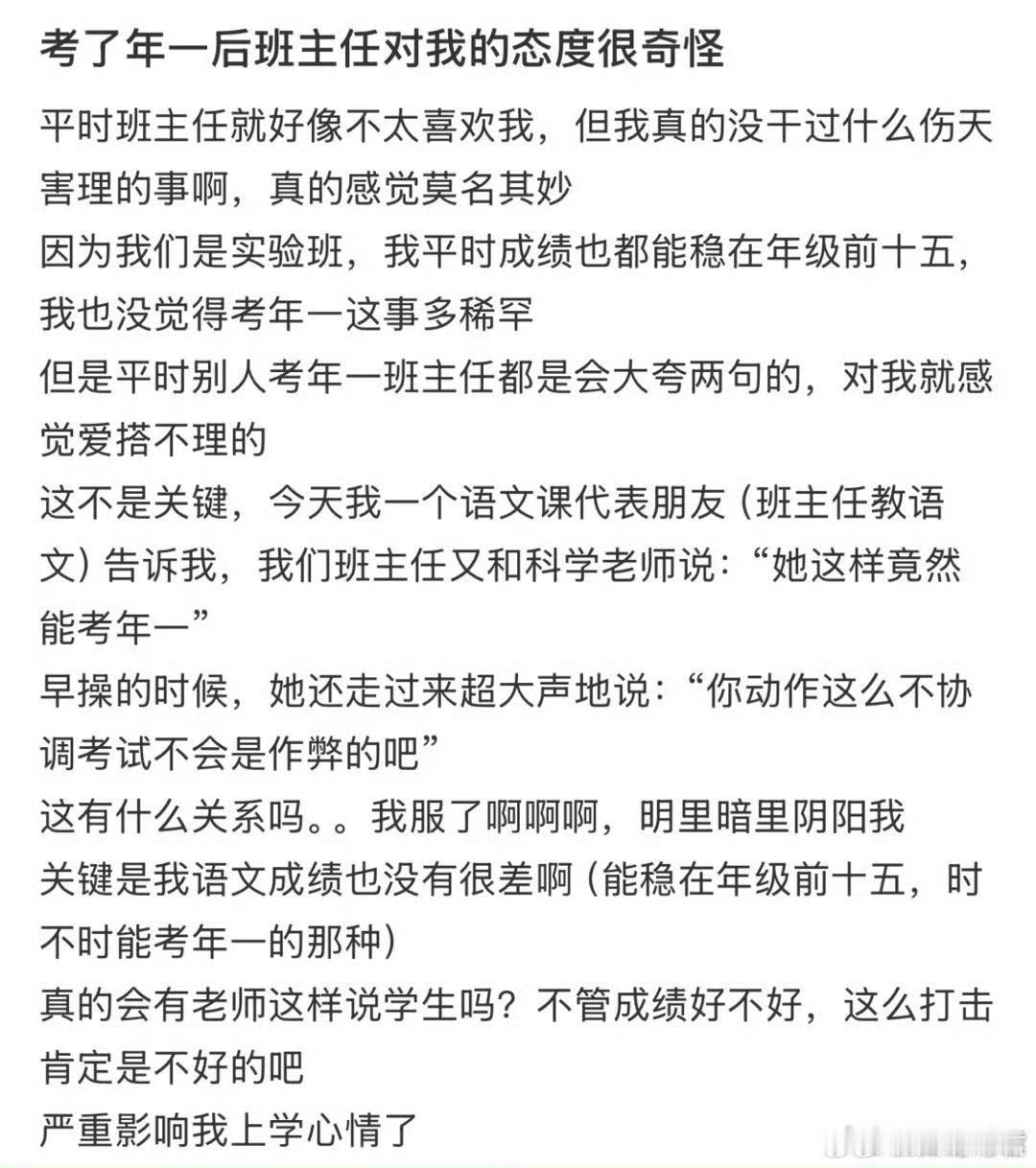

考了年一后班主任对我的态度很奇怪

【15评论】【8点赞】